酔っ払いのついた嘘/太宰治『グッド・バイ』の感想

太宰治の遺作『グッド・バイ』を読み終えた。残念ながら連載13回目にして未完のまま中途半端に終わってしまっているのだが、毎回続きが気になる面白い作品だった。本を閉じた後、どういう訳かそれまでは一向に気にならなかったこの作者の生涯に興味が湧いてしまい、少しの間それについてググってみた。

太宰の遺書は、体をなしていない。メチャクチャに酔っ払っていたようだ。十三日に死ぬことは、あるいは内々考えていたかも知れぬ。ともかく、人間失格、グッドバイ、それで自殺、まァ、それとなく筋は立てておいたのだろう。

-坂口安吾『不良少年とキリスト』

生前からイタズラ好きで有名だった太宰は死に臨んでもなおイタズラをして文壇と言う小さな世間を騒がせた。死んだ日が13日。遺作となった小説のタイトルが『グッド・バイ』で、これは13回目で絶筆。不吉な「13」をズラリと並べてバイバイ=死というわけだ。内輪ウケを狙った筋書きとしてはよくできているような気もするが、安吾は太宰のつけたオチ=自殺の不手際を非難してこう罵っている。

本当の自殺よりも、狂言自殺をたくらむだけのイタズラができたら、太宰の文学はもっとすぐれたものになったろうと私は思っている。

-坂口安吾『不良少年とキリスト』

「人間失格」「グッドバイ」「13」なんて、いやらしい。ゲッ。他人がそれをやれば、太宰は必ず、そう言う筈ではないか。

-坂口安吾『不良少年とキリスト』

手厳しい。太宰があの時もしも玉川上水で死にそこなって生き返りでもすれば、前の日の酒の席での醜態を恥じて二日酔いの苦悶の中で書いたであろうようなことを安吾は淡々と綴っていて、ただひたすらに手厳しい。その手厳しさは、芥川の自殺に際して、谷崎が残したあの身も蓋もないコメントを想わせる。

芥川君は〔…〕小説を書くには不向きな人だった。

-谷崎潤一郎『饒舌録』

この世に、同じ形をした二粒の砂はない、同じ二つの蝿もいない、全く同じ手もない、鼻もない、という事を知り給え。

乾物屋なり、門番なりを描くなら、他のいかなる乾物屋とも門番とも違うと思わせるように描いてくれ。而も、これを表現するには、たった一つの言葉しかない。これを動かすには、たった一つの動詞、これを形容するには、たった一つの形容詞しかない事を知り給え。

「〔…〕まさか、お前、死ぬ気じゃないだろうな。実に心配になって来た。女に惚れられて、死ぬというのは、これは悲劇じゃない、喜劇だ。いや、ファース(茶番)というものだ。滑稽の極みだね。誰も同情しやしない。死ぬのはやめたほうがよい。うむ、名案。すごい美人を、どこからか見つけて来てね、そのひとに事情を話し、お前の女房という形になってもらって、それを連れて、お前のその女たち一人々々を歴訪する。効果てきめん。女たちは、皆だまって引き下がる。どうだ、やってみないか。」-太宰治『グッド・バイ』

参考

- 作者: パトリシアハイスミス,Patricia Highsmith,宮脇孝雄

- 出版社/メーカー: 河出書房新社

- 発売日: 1993/01

- メディア: 文庫

- クリック: 3回

- この商品を含むブログ (6件) を見る

関連記事

リンク

太宰治や坂口安吾など、当時の文豪たちが通っていた銀座のバーです。

銀座ルパンの沿革を知ることができるページです。

注

P・M・シュル『機械と哲学』について。

もしも道具がいずれも人に命じられるか、あるいは合図を受けるだけで、そのなすべき仕事を完成することができるなら、…職人の親方は下働人を必要とせず、また主人は奴隷を必要としないだろう。

ーアリストテレス『政治学』第1巻第4章

この点に関するディドロとダランベールの報告を引いておく。

機械的技術を実践することは、あるいは研究することさえも、その探求は骨折り多く、その省察は、下賤であり、それについての説明は困難、それと関わりを持つことは不面目、その数は尽きることなく、そしてその価値は取るに足らぬような事柄にまで身を落とすことであると、信じさせられるようになっていた。ーディドロ、ダランベール『百科全書』P297

機械的技術は手の働きに依存し、一種の伝承的手法の、この語を私が使ってよければ、奴隷となっているため、人間の中で偏見のために最下層の階級に置かれている人々に委ねられてきたのである。

ーディドロ、ダランベール『百科全書』P59-60

- 作者: ディドロ,Didorot,ダランベール,d’Almbert,DALMBERT,桑原武夫

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 1995/07/17

- メディア: 文庫

- 購入: 1人 クリック: 1回

- この商品を含むブログ (5件) を見る

◆

◆

『機械と哲学』を読みながら、ふと最近読み終えたばかりの藤村シシン著『古代ギリシァのリアル』の中で、《なぜヘファイストスはひどい扱いを受けるのか》を巡ってまるまる1章が割かれていたことを想い出した。確かに、鍛冶の神、要するに職人的技術の神であるヘファイストスは、美しいオリンポスの神々の中で、「例外的に外見をボロクソに言われるほど醜く、また足も不自由で杖を付い」た姿で描かれている。例えばこうである。

この私(ヘラ)の産んだ子ときたら、あらゆる神々の中で虚弱で、脚の悪いヘファイストスだった。私はあの子の両手をつかんで海に放り投げてやったわ。

『アポロン讃歌(讃歌第3番)』

それは貴族的なギリシャ神話の世界観の中で、鍛冶屋の地位が低かったことを反映しています。鍛冶屋は職人として利用されますが、そこまでの尊敬をもって接せられる存在ではなかったのです。古代ギリシャの中では、ヘファイストスをオリンポス十二神の中に数えていないアルカディアのような地方もあるくらいです。

◆

P・M・シュルが提起する「反機械的」メンタリティの概念は、奴隷制を廃棄し、人類に真の自由をもたらすはずの機械=ロボットを作ることができる神、すなわち、《職人的技術の神ヘファイストスがなぜオリンポスの神々の中で最下級の地位に甘んじなければならないのか》を別の側面から説明してくれている-と、そんなことを考えながら『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』を観始めた。

参考文献

(1)P・M・シュル『機械と哲学』

同書収録のエッセイ『古代思想史の課題』の中で『機械と哲学』が言及されています。

(3)ハイデガー『技術への問い』

技術[τεχνη]の本質を突き詰めて考えた場合、因果性の問いに行き着くのですが、本書は技術を出発点に因果性と自由の絡み合いについて考察したものです。

過去記事

注

*1:アリストテレスは『政治学』の中で、人間が人間でいるためには労働ではなく暇[schole]こそが重要だと述べている。古代ギリシアの市民は、大抵の場合2人~4人の奴隷を所有していたため、自分で働く必要がなかった。そのせいもあって労働は、「自由人らしくないこと」と見なされ、軽蔑の対象となっていた。

*2:なお、人間の機械的側面に注目した哲学者としてはライプニッツを挙げることができる。彼は「われわれはわれわれの行動の四分の三では自動人形である」と書いている。

*3:興味深い例外としては、シラクサを包囲したマルケルス指揮下のローマ艦隊を撃退した兵器「アルキメデスの装備」を挙げることができるだろう。

岩明均『ヘウレーカ』P51。

お引っ越し/ブノワ・ペータースの『デリダ伝』を読みながらふと思ったこと。

6月以降、このブログを一行たりとも更新することができていない。上海でのパスポート紛失事件以来、遅れに遅れた仕事に忙殺されてしまい、ブログを書くことに時間を割けなかったということもあるだろうが、一番の理由はおそらく引越しだろう。

横になりながら書いたり、夢から覚めた起きぬけにノートを取ることが私にはあります。〔…〕座って執筆しているとき、わたしは思考、アイデア、思考の運動を管理しているのですが、そうしたものは常に、わたしが立ち上がっているときや、別のことをしていたり、歩いたり、ランニングをしたりしている最中にわたしにやってくるものなのです。最も組織だった物事、アイデアがわたしにやってくるのは、ランニングをしていた頃(今はやめています)でした。メモするためにポケットにメモ用紙を入れてランニングに行くこともありました。それから、わたしは机に向かい〔…〕走っている最中に決まってわたしにやってくる物事、ひそやかで、手短で、しかし時にはきらめきを放つようなことを管理し、活用していたものです。ごく早くからわたしは意識していたのですが、何かよいことがわたしに起こるのは、たいてい立っているときなのです。

ー ブノワ・ペータース『デリダ伝』P594

難解さはもはや内容にのみ関わるのではない。それはむしろスタイルに、より正確に言えば、そのようなスタイルが選択されたことの動機に関わる。そもそも、何故デリダはそのような奇妙なテクストを書いたのか?

60年代の理論的作業、『声と現象』や『グラマトロジーについて』のような高い評価を得た仕事とスタイルを、何故彼は棄てねばならなかったのか?

などと問うているが、この素朴な疑問に対する答えは、僕の知る限りでは今なお出ていない。

ご承知のように、伝統的哲学は伝記を排除してきました。伝記は何か哲学の外部にあるものと考えられているのです。アリストテレスについてのハイデガーの定言が思い出されるでしょう。「アリストテレスの人生とはどのようなものだったのか?」さてその答えは、たった一文で表されます。「彼は生まれ、考え死んだ」です。そして、他のすべてのあらゆることは純然たる逸話にすぎないというのです。

ー ブノワ・ペータース『デリダ伝』P7

わたしは彼らが自分たちの性生活について語るのを聴きたい。ヘーゲルやハイデガーの性生活はどのようなものであったか。〔…〕それというのも、それこそ彼らが語らないなにかだからです。どうして哲学者たちは自分の作品の中で、性を持たない*1存在者であるかのように自らを表現するのでしょう。どうして哲学者たちは自らの著作から私生活を消し去るのでしょう。どうして彼らは個人的なことについては決して語らないのでしょう。

ー ブノワ・ペータース『デリダ伝』P8

したがって、デリダのこの時期の著作に関してジョギングの日課が果たした役割を標定するというこのささやかな企てを、デリダ自身の発言から正当化することは十分に可能だと僕は考える。立つことと座ること、あるいは、考えることと書くこと、より正確に言えば、「机」から「立ち上がり」家の外に出て走りながら考えることと、家に戻って「机に向かい」「座って」書くこととは、日々ジョギングに励んでいたあの時期のデリダの脳内で一体どのようにして結びついていたのだろうか。謎である。

◆

場所を変える。それだけです。

ー 東浩紀『弱いつながり』

『まだ東京で消耗してるの?』

誰か或るつまらぬ人間が、神によって地獄に堕ちたならば、神は、その人間に逢いに、地獄に赴かなければならないだろう、そして、地獄は、彼にとって、天国のごときものとなるだろう。

ー マイスター・エックハルト

こうした写真は、突然私のもとにやって来て、私を活気づけ、私はその写真を活気づける。それゆえ、その写真を存在させる魅力を活気づけと名づけなければならない。

俳句はピンと来るもの、短く、ただ一度鳴る一種の澄んだ鈴の音であり、それは〈何かによって私はこころ揺さぶられたところだ〉と告げる。

キリスト教徒の姿勢:跪くこと

ファシストの姿勢 :立つこと

アジアの姿勢 :座ること

ー ロラン・バルト『〈中性〉について』

まず第一に、バルトにとって「座ること」は、ファシストが好む直立不動の「立つ」姿勢が呼び込むある種の傲慢さと硬直性を回避するためのものである。

座ること=瞑想すること=何も深く考えないこと

ーロラン・バルト『〈中性〉について』

座ることは、利害を離れる〈無所得〉という考えに結びついている:利害を離れること、捕まえようと欲しないこと。

ー ロラン・バルト『〈中性〉について』

⑵無為(何もしないこと)

⑶捕獲=把握することの拒否

一挙に生じる精神の大変動のようなものである。

ー ロラン・バルト『〈中性〉について』

ー ロラン・バルト『〈中性〉について』

以上、長々と書いてしまったが、20世紀のフランスを生きた二人の作家、ジャック・デリダとロラン・バルトの両名が、アイデアの閃きを「生み出す」とまでは言わないまでも、少なくともそれを「迎え入れる」姿勢に関して、「立つこと」と「座ること」という相互に対消滅する二つの異なる姿勢を推奨していることを確認した。久しく更新が滞っているブログを再開するために、僕自身は結局、立ち上がるべきか、それともおとなしく座っているべきなのか。そういうくだらないことを考えている間にいつの間にやら次の日になってしまったので、判断は保留とし、さっさと筆を置いてベッドに横たわって寝ることにしようと思う。

“中性”について―コレージュ・ド・フランス講義 1977‐1978年度 (ロラン・バルト講義集成)

- 作者: ロランバルト,Roland Barthes,塚本昌則

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2006/06

- メディア: 単行本

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (5件) を見る

関連記事

注

上海护证紛失記 第一話 「檻」

- 「ライオンに生きた鶏を与える餌やりバス」

- 「ほとばしるクマの唾液、Tシャツに鶏の血痕が」

日本からいちばん手軽に、パスポートもなしでゆけるところといえば、満州と上海だった。いずれ食いつめものの行く先であったとしても、それぞれニュアンスがちがって、満州は妻子を引きつれて松杉を植えにゆくところであり、上海はひとりものが人前から姿を消して、一年二年ほとぼりをさましにゆくところだった。私の年長の前野孝雄のように、袴羽織で満蒙へ出かけて行った浪人たちは、しきりに日本の捨石になる覚悟を公言したが、上海組は行ったり来たりをくり返して、用あり気な顔をしながら、なにもせず半生を送る人間が多かった。上海の泥水が身に沁みこむと、日本へかえってきも窮屈で落付かないのだ。

ー金子光晴『どくろ杯』

地獄とはそんなに恐ろしいものではない。賽の目の逆にばかり出た人間や他人の批難の矢面にばかり立つ羽目になったいじけ者、裏側ばかり歩いてきたもの、こころがふれあうごとに傷しか残らない人間にとっては、地獄とはそのまま、天国のことなのだ。

ー金子光晴『どくろ杯』

参考

- 作者: 西谷格

- 出版社/メーカー: 彩図社

- 発売日: 2013/09/24

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログを見る

関連記事

リンク

注

*1:=約7700円。

*2:中国では基本的に落し物は戻って来ないと思った方がいい。

*4:地下鉄2号線の長江高架駅。

*5:上海の物価:ペットボトルのジュース1本=3.5元

*6:住所:上海市延安西路2299号。TEL:021-5257-4766。営業時間:平日 9:00〜17:00。最寄駅は地下鉄10号線の伊犁路駅4番出口から徒歩5分。三菱商事や日本通運など、日系企業が数多くオフィスを構える上海世貿ビルの13Fにある。

*7:中国国内にある全ての宿泊施設は登記制度を介して公安=警察の管理下に置かれている。公安の場所についてはホテルのフロントに尋ねれば教えてくれる。

*8:正式名称:上海市公安局出入境管理局。住所:上海市浦東新区民生路1500号。TEL:03-地下鉄10号線の上海科技館駅か9号線の揚高中路駅3番出口から徒歩10分。3Fの3番窓口に申請書を提出。営業時間:

*9:いわゆる“仮パスポート”。日本に帰るためだけに使う片道切符のこと。事前に証明写真を2枚用意しておくこと。料金:140元。

*10:中国政府は外国人観光客に対して、入国から24時間以内に宿泊先を登記するよう義務付けている。違反した場合、500元以下の罰金を科されることもあるらしい。

*11:1F奥にある撮影室で証明写真を撮り、3Fの2番窓口に申請書を提出する。

*12:必要書類や注意事項など各フェイズの詳細については下記PDFを参照のこと。

ニセの問題の見分け方/ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』について

上手に問題を出す

答えを出すことよりも質問することの方が難しい。質問の仕方が不味ければ正しい答えを出せるはずもないし、答えが見つからずに悩んでいる時は質問の仕方がそもそも良くない場合が非常に多い。或る問題が一向に解決を見ないのは、答えばかり知ろうと焦るあまりに、問題を上手に立てることをおろそかしているからではないだろうか。

ちきりんでも室井佑月でも、なんか学校でいた「この問題わかんないから答え教えて! 難しいことわからないので答えだけでいいから!」っていう友達思い出すんだよねえ。お前、答えだけ聞いてわかったつもりになっても、なんでその答えになるか考えられないと意味ないだろう、みたいな。

— 津田和俊@てっぽう撃つでぇ (@kaztsuda) 2015年1月6日

たとえ正しい答えを知ることができたとしても、その答えを出すに至るまでのプロセスを知らなければ、学生がよくやる一夜漬けのその場しのぎと同じことだ。問題と答えの関係を巡るその辺りの事情を指摘して、小林秀雄は『人間の建設』の中で次のように述べている。

答えより問題、答えを出すことよりも何が問題なのかを的確にとらえて上手に質問することの方が大切だということ。小林秀雄が明治大学の講義の中で、上手に質問するということを学生たちに学ばせるための「うまく問題を出す訓練」の時間を設けていたのはそのためだ。

小林

さあ何でも聞いてください。何でも聞いてくれてかまわないが、僕はどんな質問にも答えるということではありませんからね。僕の仕事は質問に答えることではないですから(会場笑)。

むしろ、僕はいつだって問題を出したい立場なのです。

僕は明治大学で十年ばかり教えていました。そこでよく質問時間というものをこしらえまして、生徒諸君に色んな質問をさせたのです。

それで生徒諸君が何か質問をしますと、「どうして君はそんな質問をするのか?」と逆に訊いたものです。

ずいぶん、そういうことがありました。

ー 小林秀雄『学生との対話』

問題は提起されれば解決する

ところで、答えを出すことよりも問題を出すことの方を重視するこの態度を小林は誰から学んだのか?答えは簡単で、フランスの哲学者アンリ・ベルクソンからである。小林と同じく、答えよりも問題の方を重視するジル・ドゥルーズも、その著書『ベルクソンの哲学』の中でほぼ同趣旨のことを語っている。

哲学においても、その他の場合でも、問題を解決する以上に、問題を発見すること、したがって問題を提起することが重要だというのが真実である。なぜならば、思弁的問題は、提起されれば解決されるからである。

ー ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』

問題は提起されれば解決する。本当に大きな問題の時はとりわけそうであり、それゆえ、答えよりも問題を出すことの方が重要である*1。実際、答えを出す時にだけ真偽の判定が問題となるというのは子供じみた偏見であり、この偏見は学校教育に由来する。教室において問題を与えるのはいつでも先生の方であり、生徒の仕事は与えられた問題の答えをただ探すことだけである。この偏見に満ちた役割分担によって、生徒たちは一種の隷属状態に置かれていると言って良いだろう。従って、

問題は、提起されれば解決されるのだから、答えを出す能力よりも問題を提起する能力の方がより一層重要である。というのは、答えは、たとえそれが隠され、覆いをかけられていても、問題が提起されるや否や答えは直ちにそこに存在しているからである。問題が新たに提起されるや否や、私たちに残されるのは、ただその覆いを取る=発見することだけである。発見はいつでも既に存在しているものに対してなされるものであり、答えというのは遅かれ早かれ必ず見つかるものだ。

それに対して問題を提起することは、既にどこかに存在するものをただ単に発見することではない。問題を提起することは、問題を創造することであり、それまでには存在しなかったものを新たに存在させることを意味している。したがって、答えではなく問題そのもののレベルで真偽の検証を行い、ニセの問題を退けて、新しく問題を創造し提起することが必要になってくる。

ニセの問題

だがしかし、答えの真偽ではなく、問題そのものの真偽を判定する場合、私たちはいったい何を基準にすれば良いのだろうか?世間一般の常識では、一つの問題が真であるか偽であるのかを、それが解決できるのかできないのかによって判定するのがふつうである。ところが、そうした通説に対して、ベルクソンの方法の優れた点は、〈ニセの問題〉という表現によって《問題そのものが偽であるとはどういうことか》についての定式化を試みたことにある。すなわち、

ニセの問題には二種類ある。

一つは〈存在しない問題〉であって、それは関係項自体が多と少の混乱を含んでいるということによって規定されている。

もう一つは〈提起の仕方のよくない問題〉であり、これはその関係項がよくない分析をされている混合物を表象しているということによって規定されている。

ー ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』

⑴存在しない問題

第一のタイプのニセの問題、すなわち〈存在しない問題〉の例としては、ルソーが『人間不平等起源論』の序文の中で批判した「自然状態の人間」についてホッブズの立論を挙げるのが適当だろう。周知のように、この問題に対するルソーの批判は、社会よりも非社会(「自然状態」)の方に、「より少ないもの」ではなく「より多いもの」が含まれていることを暴露することから成り立っている。その部分を読んでみよう。

結局、社会の根拠について考えた人々〔ホッブズたち〕は誰も、自然状態の人間に到達することはできなかった〔…〕彼ら〔ホッブズたち〕は、社会のなかで得られた考えを自然状態へと持ち込み、野生の人について語っているにもかかわらず、社会人を描いていたのだった。

ー ルソー『人間不平等起源論』

ホッブズは「自然状態の人間」から「社会」を営む人間への移行、要するに「野生」から「文化」への移行を、非社会的なものから社会的なものへの移行というかたちで考えているのだが、ルソーによればこの問題設定はそれ自体が循環論法であり、「存在しない」ニセの問題である。

その理由は、ホッブズが用いる「自然状態」という観念は、社会や文化の諸構造そのものをあらかじめ投影したものにすぎないからである。ホッブズは「社会のなかで得られた考えを自然状態へと持ち込み」「自然状態の人間」について語っているにもかかわらず、実際には「社会人」を描いているにすぎない。

つまり、ホッブズの用いる「自然状態の人間」という観念の中には、既に社会的なものの観念が含まれていて、それに加えて「社会」の否定とその否定の心理的モチーフがある。「自然状態」から社会状態への移行を論じる時、ホッブズは「より多くのもの」(「自然状態」)を「より少ないもの」と取り違え、あたかも「自然状態」(=非社会)が社会に先立つかのように振舞っている。だが実際には、ホッブズは、社会状態を考えるために必要な文化的特質の全てをこの「自然状態の人間」に付与しており、社会状態から逆算して「自然状態の人間」を導出しているだけである。

ホッブズに向けられたルソーの批判は、私たちが今日なお自分たちの問題として検討する価値を持つような一つの真理を明るみに出している点で、特筆に値する。ホッブズが「自然状態」から社会状態への移行という形で考えていたことは、単に社会的な人間が可能となる条件を、非-社会(=自然)という形で考えるという点で一つの「幻想」の虜になっているにすぎない。

「社会」は、それ自身のイマージュを、はじめから有るとみなされている「自然状態」という「否定的なもの」へと投影する。そうすることで、「社会」は、それ自身に先立つものとして、自らの否定的な鏡像であるところの「自然状態」を事後的に遡って見出すのである。

「自然状態の人間」というニセの問題は、「社会」が自らに先行するものとして「自然状態」をでっち上げる時、逆に言えば、「社会」が自らの否定的イマージュの背後に「後退」する時にはじめて可能になる。以上に述べたニセの問題の起源としての「否定的なもの」というこのテーマは、後にドゥルーズの哲学におけるライトモチーフとなり、「否定」や「欠如」に対する彼のその後のあらゆる告発を準備している。

⑵提起の仕方の良くない問題

第二のタイプのニセの問題、すなわち〈提起の仕方のよくない問題〉は、精神分析で言うところの去勢不安がその典型だろう。

フロイトによれば、母親の裸体を見た子供は、感覚が証言するところに従って、この世にはペニスを持たない人間がいることを認めざるをえなくなる。だが、幼児はこのいやおうなく確認せぎるをえない事実を両性における解剖学的相違をあらわす用語(ペニス/ヴァギナ)によってすぐに解釈しようとはしない。それどころか、心の奥底では永久に解釈しないことさえある。

幼児は、人は皆、はじめはペニスを持っていたのだと信じているため、自分が見たもの(母親の裸体)は、ペニスが切断された結果だと考える。その結果、男児の場合は、自分もこれから同じような目に会うのではないかという恐怖に襲われ、女児の場合には、自分はすでに去勢されてしまったのではないかという恐怖にさいなまれる。そして今度は逆に、ほかでもないその恐怖が、母親の裸体の上に投射されて、解剖学なら単に質的に異なる二つの人体構造を見るにすぎないところに、ある種の不在を読みとってしまう。

去勢の筋書は、おおよそこんなところである。上に述べた幼児の去勢不安、すなわち、ペニス/ヴァギナという質的に異なる二つの性器を混同し、女性器を男性器の「欠如」や「不在」として解釈することは、「提起の仕方の良くない」ニセの問題である。女性器に固有の特徴を、それとは質的に異なる男性器の特徴と混同するならば、性器という概念は、「質的に異なるさまざまな規定の不純な混合を含むことになり」、その結果、幼児は、《自分もペニスを切られるのではないか》とか、《自分はすでに去勢されてしまったのではないか》などというニセの問題に苛まれることになる。

まとめ

以上に述べたことをまとめると、

- 答えを出すことより問題を出すことの方が重要である。

- 上手に提起されれば問題は自ずと解決する。

- ニセの問題には、⑴存在しない問題と⑵提起の仕方のよくない問題の二種類がある。

さらに突っ込んで言えば、第二のタイプのニセの問題は、第一のタイプのニセの問題と深いところでつながっている。去勢不安の例で言えば、ペニスとヴァギナという互いに質的に異なる二つの性器があると考えるかわりに、男性器についての一般的な観念だけを保持し、女性器をそれに対立させて考えるとき、男性器の「欠如」=「より少ないもの」としての女性器という誤った観念が生まれるのである。要するに、より多くのもの/より少ないものというカテゴリーを用いて考える度ごとに二つの性器のあいだにある質的な差異が無視されているのである。

結局のところ、⑴存在しないニセの問題は、以上のような仕方で、⑵提起の仕方の良くないニセの問題に基づいている。そして、

すべてを多いか少ないかを媒介として考え、もっと深いところでは質的な差異があるところに段階の差異、強度の差異しか見ないのが、思考一般の誤りであり、科学と形而上学の誤りである。ー ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』

人間にはより多くのもの/より少ないものというカテゴリーを用いて物事を考えようとする傾向がある。つまり、質的な差異のあるところに段階的な差異を認めようとする傾向が人間にはある。

要するに人間は、上に述べたニセの問題の二つの側面に対応する「不可避の幻想」の虜になっている。この「幻想」は、ドゥルーズに従えば、人間の理性のもっとも深いところにあり、解消することができるような性質のものではない。その意味でこの「幻想」は人間にとって「不可避」であり、人間はそれを単に「抑圧」することしかできない。

「われわれは単純な誤謬(ニセの解決)とたたかうべきではなく、もっと深いものとたたかうべきだ」とドゥルーズが言う時、彼が標的にしているのは、まさにこの「不可避の幻想」のことに他ならない。

質的な差異があるところに段階的な差異をみとめてきたというのが、ベルクソンの哲学のライトモチーフである。

ー ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』

…etc、Xとは質的に異なる何かをXの否定ないしXの欠如という仕方で表象し、「質的な差異」を「段階的な差異」にすり替えて満足するありとあらゆるニセの問題の告発に応用することができるだろう。

関連記事

参考

- 作者: ジル・ドゥルーズ,宇波彰

- 出版社/メーカー: 法政大学出版局

- 発売日: 1974/01/01

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 8回

- この商品を含むブログ (13件) を見る

- 作者: 小林秀雄,岡潔

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2010/02/26

- メディア: 文庫

- 購入: 11人 クリック: 88回

- この商品を含むブログ (62件) を見る

- 作者: 小林秀雄,国民文化研究会,新潮社

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2014/03/28

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (11件) を見る

- 作者: J.J.ルソー,Jean Jacques Rousseau,本田喜代治,平岡昇

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 1972/01/01

- メディア: 文庫

- 購入: 3人 クリック: 25回

- この商品を含むブログ (26件) を見る

注

メガラ派について(3)/ハイデガー『アリストテレス「形而上学」』第三編§19の覚書

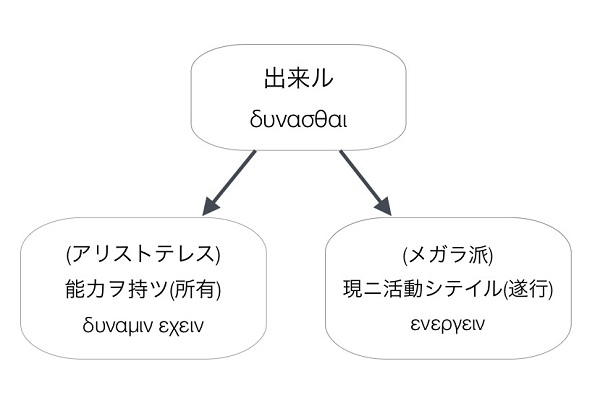

前回のエントリーでは、『形而上学』の全体像を概観し、第9巻を担い導く根源的な問いが《有るものとは何であるか》であることを確認した。有ルモノハ様々ナ意味デ語ラレル[το ον λεγεται πολλαχως]。『形而上学』が有るものを語ル際の語リの方式は全部で四通りあって、それは以下のように図示することができる。

1046b29-33

しかし、たとえばメガラ派のように、次のように語る人たちがいる。ある能力[δυναμις]が現ニ働イテイル[ενεργη]ときにのみ、何かが出来ルということが現に有り、これに対して、その能力が現ニ働イテイナイときは、出来ルということもまた現に無いのである。たとえば、現に建築していない建築家は建築することが出来ナイのであり、これに対して、現に建築している建築家は、建築しているそのときには、建築することが出来ルのである。このことは、他の様々な力についても同じ様に当てはまる。

能力の現実性に関する上記のメガラ派のテーゼにおいては、デュナミス(能力)とエネルゲイア(遂行=現ニ働イテイル)の特異な連結、それどころか、両者の同一視が姿を現している。メガラ派は、能力(デュナミス)の現実性を、或る能力が現ニ働イテイルこと(エネルゲイン)と同一視することで、デュナミスとエネルゲイアの間にある差異を抹消してしまうのである。

メガラ派によれば、或る能力は、能力そのものが遂行される(現ニ働イテイル)時にのみ、現実的に眼の前に有る。例えば建築術の場合、大工がその作品である家の制作に関わる時にのみ、建築術(能力)は現に目の前に有る。つまり、大工が家の制作の仕事に従事している間だけ、その人の能力(建築術)そのものが、現に目の前に有る(現前している)とみなされるわけである。

このように能力の現実性を能力の遂行[ενεργη:現ニ働イテイルコト]だけに局限する場合、能力の非遂行(能力ガ現ニ働イテイナイコト)は直ちに能力の不在を意味することになってしまう。つまり、その日の仕事を終えて居酒屋で一杯やっている大工は建築することが出来ナイとみなされてしまう。

(メガラ派のテーゼの前提の下では)現に建築していないときには、いかなる建築家も有りえない〔…〕

◆

メガラ派のテーゼが抱える以上の難点を解決するために、アリストテレスは、或る一定の諸現象を際立たせて取り出すことをもって、メガラ派を論駁する。その現象とは、学習と忘却である。

1046-1047a4

さて、或るものに精通シテイルコトのこのような諸様式を所有スルことは、かつてある時に(あらかじめ)それらを学び自分のものにしておかなければ、不可能である。また同様に、かつてある時にあらかじめ手放すことがなければ、それらをモハヤ所有シナイということも不可能である。―このことは忘却、災難、時間などによって起りうる。それ故、もちろん、制作がその都度かかわるものが滅びることによってではない。それ故、以上に述べられたような事態〔学習・忘却〕が生じないことには、能力を所有スルことやシナイことは同じ様に不可能であるならば、〔能力を〕所有している人が(制作することをただ単に)停止するとき、いかにしてその人は制作へのこの精通をもはやもたないことになるのか。逆にまた、かれがすぐに再び建築にとりかからなくてはならないとき、いかにして、かれは再びそれを自分のものにすることができるのか。

能力の所有は、学習を通じて能力を身につけることに結びつき、能力の非所有は、能力を放棄する=忘却することに結びつく。その際、能力の遂行における単なる中止は、能力を放棄すること(能力をもはや所有しないこと)と同じではない。あるいは逆に、遂行の再開は、能力を最初から身につけ直すことと同じではない。

そして、単に身につけられただけで、いまだ遂行には至ってはおらず、ただ所有しているだけの能力は、非遂行でありながらも、現実的に目の前に有る。メガラ派を論駁する際にアリストテレスが念頭に置いているのは以上の意味での能力の現実性に他ならない。

このように、能力が目の前に有るということ(能力の現実性)を、所有のうちに見るアリストテレスの考えは、能力の遂行だけをその現前とみなし、非遂行を直ちにその不在とみなすメガラ派のテーゼに対する有力な反証となっている。

したがって、アリストテレスが語る所有されて有るという意味での能力の現実性は、メガラ派が語る現ニ働イテイル遂行中の能力と同じではなく、《能力が現実的に有るとはどういうことか》を巡ってアリストテレスとメガラ派は相互に意見を異にしているのである。有能デアルこととしての出来ルことは、アリストテレスの考えでは、能力を所有スル[εχειν:持ツ]ことであり、他方、メガラ派の考えでは、能力を遂行スル[ενεργη:現ニ働イテイル]ことである。

能力を身につけて所有スル(持ツ)ことは、身につけた能力を遂行スル(現ニ働イテイル)ことと同じではない。有能なものが有能で有るのは、能力が遂行される(現ニ活動スル)ことによってではなく、能力を所有する(持ツ)ことによってである。別の言い方をすれば、能力を遂行しないことによって、つまり、能力を自制し・能力が能力自身のうちに留まることによって、有能なものは有能で有る。

◆

メガラ派が能力の現実性をあまりに狭く見積もり過ぎていることは明らかだ。

メガラ派にとって、能力の現実性は、能力の遂行だけを意味するが故に、非遂行はその不在と同一視される。しかし、ある能力の非遂行は必ずしもその不在ではないし、遂行=現実化された能力だけが現実的だというわけでもない。

さらに言えば、能力の非遂行が、直ちに能力の不在を意味し、そこに能力が有らぬことを意味するとすれば、或る能力を有する者は、能力を遂行していない場合は常に能力を喪失していなければならないことになってしまう。言い換えれば、非遂行が、直ちに忘却を意味することになってしまう。

メガラ派のテーゼに依拠して学習と忘却の現象を考えた場合、大工は仕事を中断する度ごとにその能力(建築術)を忘れることになってしまい、仕事を再開する度ごとに新たに一から能力を学び直さなければならなくなってしまうのである。

〔建築能力を〕所有している人が(制作することをただ単に)停止するとき、いかにしてその人は制作へのこの精通〔建築に熟達していること〕をもはや持たないことになるのか。逆にまた、彼がすぐに再び建築にとりかからなくてはならないとき、いかにして、かれは再びそれ〔建築術〕を自分のものにすることができるのか。

以上の難点を抱えるメガラ派に対してアリストテレスとしては、次のように言いたい。すなわち、ー 遂行[ενεργη:現ニ働イテイル]とは、以前には全く姿を消していた何かが単に突然姿を現わすことではないし、逆にまた、非遂行も、そこに有った何かが突然姿を消すことではないのだ、と。遂行と非遂行、現前性と不在性を、いつまでも赤ん坊のように「いないいないばあ[Fort-Da]」のモデルで考えるのは全く幼稚なことであり、それらはもっと柔軟に、成熟したやり方で、学習と忘却の現象に即して理解しなければならない。

◆

ところで、能力に固有の現実性が遂行スル[ενεργη]ことのうちにはなく、所有スル[εχειν]ことであるにせよ、遂行[現ニ働イテイルコト]もまた何かの現実性であることは疑いない。ではいったい、遂行(エネルゲイン)は具体的には何に固有の現実性(現前性)なのだろうか?この「何」の中には、能力とは別の有るものが入居して来るはずである。ところが、残念なことに、この点についてアリストテレスは何も語ってくれない。そこで参考になるのがハイデガーによる1046-1047a4の注釈である。ハイデガーは、『形而上学』第9巻第3章の該当箇所の注釈を通じて能力の現実性に関するアリストテレスの議論をある意味で継承し、発展させている。遂行が能力に固有の現実性ではないのなら、遂行とは具体的にはいかなるものの現実性(現前性)なのか?この問いをしっかりと念頭に置いた上で、ハイデガーの注釈を読んでみよう。

遂行とは、決して、以前にはまったく姿を消していたなにかがただ突然出現することではない。また逆に、非遂行も、そこにあったなにかがまったく姿を消すことでもない。遂行とは実行[Ausubung]であり、それ故、訓練と熟練の現前性[Anwesnheit bon Ubung und Geublheit]であり、「熟練内存在」[In-der-Ubung-sein]の現前性であり、つまり、すでに現前しているものの、現前性なのである。遂行は現前性であるが、しかし、以前には端的に不在であったものの現前性なのではなくて、逆に、まさにすでに現前しているものの現前性なのである。

すなわち、遂行は、能力の現実性ではなく、訓練や熟練の現前性であり、「熟練内存在」というそれ自体すでに現前しているものの現前性なのである。遂行は確かに現前性であるが、以前には端的に不在であったものの現前性ではなく、まさにすでに現前しているものの現前性なのである。要するに、遂行は、メガラ派が考えるように、決して単なる漠然とした現前性一般ではなく、或る独特の卓越した意味での現前性なのである。つまり、

遂行とは「仕事中存在」として、「実行」〔熟練の外化〕という性格を持つのである。

ところが、メガラ派は、能力の現実性をあまりに狭く捉えたために、遂行が「仕事中存在」であり、その本質が「熟練の外化(実行)」にあることを不覚にも見落としてまう。

他方で、「熟練内存在」は、明らかに遂行を必要としていない。熟練の状態に有ることは、もはや遂行(=実行)はされていないが、それにもかかわらず、現実的であるような能力の有り方であり、その意味で「熟練内存在」は確かに非遂行ではあるが、この非遂行(もはや遂行しない)は、全く姿を消すこと(端的な不在性)と同じではないからだ。その反対に、もし仮に、ある能力に熟達することが能力の遂行を通じてのみ生起・形成するとすれば、もはや遂行しないこと(遂行における中断)は、今やはじめて能力が熟練のレベルに達したためにもはや遂行を必要としないということさえ意味し得るのである。つまり、

〔私が〕実行しない人(熟練を外化しない人)でありうるためには、私はまさに熟練していなくてはならないのである。

ところが、メガラ派は、現前性を実行(遂行)だけに限定してそれをあまりに狭く把握してしまったために、非実行(非遂行)が、それ自体において、「熟練内存在」(熟練の状態に有ること)であり、或る意味でそれもまた一つの現前性である、ということに気づくことができない。

要するに、能力そのものの現実性を遂行における能力の現実化と同一視するメガラ派のテーゼでは、いまだ遂行されていない・もはや遂行(=実行)されていないが、それにもかかわらず、現実的であるような能力の有り方を描き出すことができない。すなわち、いまだ・もはや現実化(=遂行)の過程にはないにもかかわらず、ただ単に可能的なものと考えられただけではなくて、現実に現前している能力はいかにして有るのかを正確に記述することができない。

◆

また同様に、かつてある時にあらかじめ手放すことがなければ、それらをモハヤ所有シナイということも不可能である。―このこと〔能力を手放すこと〕は忘却、災難、時間などによって起りうる。それ故、もちろん、制作がその都度かかわるものが滅びることによってではない。

他方で、遂行の停止(非遂行)は、能力の喪失〔能力を手放すこと〕とは異なる何かである。『形而上学』的に言って、能力の喪失には三つのファクターが存在する。

- ①忘却[ληθη]

能力の喪失は、まず第一に、「忘却」によって起こりうる(1047a1)。以前に所有していた能力を忘れて失った人は、その能力にもはや習熟していない。

- ②時間[χρονος]

第二に、忘却には少なくとも「時間」が必要であり、例えば、訓練を怠った大工の腕は「時間とともに」[χρονψ]鈍ってくる。

- ③不慮の事故(災難)[παθος]

第三に、能力の喪失は、大工が例えば何か不慮の事故で両腕を失うことでも起こりうる。彼の大工としての活動はこの不運な出来事のせいで“お終い”になってしまう。

それに対して、能力の遂行を停止することは、①忘却によってその能力を失うことと同じではない。むしろ、能力の遂行を止める人は、まさにその停止において、自らが習熟しているその能力を、他の機会のために開いたままにしておくのである。つまり、能力の停止は、能力をどこかに投げ捨てて忘れてしまうことでは決してなく、習熟して仕上げられた能力を自分の許に取っておくこと[Ansichnehmen]なのである。したがって、遂行されなかった能力がそれにも関わらず現実的で有るのは、「まだ開始していない」という状態においてである。

〈まだ開始していない〉が、その能力の現実性に積極的に帰属する。この〈まだ開始していない〉は、自制する[an sich halten](自分自身のもとに留まる)という状態として、すでにわれわれに親しい事柄である。*1

次に、能力の停止はあくまで或る特定の時点で生じるのであって、②能力の忘却のように「時間とともに」[χρονψ]生じるわけではない。

最後に、大工がその日の作業(能力の遂行)をいったん“お終い”(中断としての停止)にして仕事場から立ち去ることと、大工の大工としての活動が③不慮の事故(災難)のせいでそれっきり“お終い”になってしまうことは、当然だが全然別のことである。

以上の三点において、能力を失うことは、能力の遂行を停止することとはまったく異なるものである。或る人が自らの能力を喪失するのは、①忘却によって②時間とともに③不慮の事故によってであり、能力の遂行を停止することによってではない。

◆

整理しよう。

1.能力の所有

アリストテレスにとってまず第一に重要なこと、それは、能力が現実的に有ることの固有の様式に向けて、最初の視界を開くことである。このことは、能力ヲ所有スルコトの重視を通じて行われる。

2.熟練内存在

次に、所有という構造が、訓練や熟練によってすみずみまで貫ぬかれていることを看て取ることが重要である(1047a3)。能力ヲ所有スルとは、能力を管理することであり、しかも、熟練している(熟練内存在)という意味でそうなのである。

3.熟練内存在と熟練の外化(実行)の区別

しかし、熟練の状態に有ること(熟練内存在)は、この熟練に基づいて初めて可能になる遂行(実行=熟練の外化)とは区別しなければならない。

4.メガラ派のテーゼの位置ずらし

そして、メガラ派の言う実行としての遂行(エネルゲイン)は、熟練という現象(熟練内存在)、すなわち、能力に固有の現実性の様式と対比することではじめて正しく洞察することができるのだということを示さなければならない。

アリストテレスは、メガラ派に対する論駁を通じて、ただ単に能力の現実性が遂行のうちにはないということだけを言いたいのではない。彼はエネルゲイン(=仕事中で有ること)を能力が現実的に有ることの一様式として拒否する訳では全くないからだ。そうではなく、(メガラ派のように)エネルゲイン(遂行)を能力の現実性の唯一つの様式とみなすことを拒否するのである。メガラ派は、能力の現実性を遂行[現ニ活動シテイルコト]のみに限定してしまったために、アリストテレスによって「不条理」へと追い込まれた。

そして、メガラ派を受け入れ難い「不条理」へと追い込む際、彼らによってこれまで見落とされてきた諸現象を、デュナミスとエネルゲイアの問題領域の中に取り入れることが重要であった。それは以下のものである。

遂行とは実行[Ausubung](熟練の外化)であり、非遂行とは非実行である。そして、非遂行とは腕が鈍ること[Aus der Ubang sein「熟練外存在」]すなわち、能力を失うことではない。能力を失うということには、実行を停止することに帰属するものとはまったく異なるものが帰属するのである。(忘却[ληθη]、災難[παθος]、時間[χρονος]への論評を参照。)それ故、停止するということは、放棄することではなく、むしろ、自分の許に取っておくこと[Ansichnehmen]である。それは、自制すること[ansichhalten]、

手許に留めておくこと[einbehalten]、…に対して開けたままの状態にしておくこと[aufbenhalten]という意味での所有スルこと[εχειν]に即してそうなのである。

◆

『形而上学』第9巻第3章の注釈を通じて、ハイデガーが取り出した「熟練内存在」と「仕事中存在」はあくまでそれぞれ別の「現実性」である。一方の「熟練内存在」は能力の「現実性」であり、他方の「仕事中存在」は訓練や熟練の「現実性」である。

ハイデガーによる以上の分析から少なくとも次のことが言える。それはすなわち、「現実性」という言葉で、何か漠然とした或る一つの現実(リアル)を考えてはならないということである。つまり、「現実性」には様々な類型があり、《現実性は、有るものの性格に応じて、その都度異なっている》のである。訓練には訓練固有の現実性(仕事中存在)があるように、能力には能力固有の現実性(熟練内存在)があるのである。

メガラ派は、現実性を何か杓子定規に漫然と考えた結果、能力に固有の現実性を取り出すことを怠り、学習と忘却の現象に思いを巡らすことができず、自らが主張する遂行[ενεργη]の本質さえ見誤った。アリストテレスによってメガラ派が論駁されてしまったのはそのせいである。

私たちがふだん親しんでいる芸術作品の現実性(リアリズム)についても事情はおそらく同じである。小説には小説に固有の現実性があり、マンガにはマンガの、音楽には音楽の現実性がおそらくある。

例えば、『動物化するポストモダン2』において東浩紀が、「自然主義的リアリズム」や「マンガ・アニメ的リアリズム」、「ゲーム的リアリズム」など、リアリズムの諸類型を次々と定義していくとき、彼は無意識のうちに、《現実性は存在者の性格に応じてその都度異なっている》というアリストテレス以来の古い教えを実践しているのである。

◆

それ故、もちろん、制作がその都度かかわるモノ〔能力が関係づけられている事物〕が滅びることによって〔能力を所有シナイということが生じるの〕ではない。ーもし、〔能力がそれに関わるところの〕その事物がすでにそこに有り、仕上がってさえいる、と仮定すれば[ει γαρ εστιν]。

さて、アリストテレスとハイデガーに従えば、能力が現に眼の前に有ることは、「熟練内存在」として理解されなくてはならない。熟練の状態に有ることは、能力に固有の現実性を表現しているのである。確かに、熟練内存在は、能力の非遂行ではあるが、この非遂行は、必ずしも能力の喪失を意味しない。熟練の状態に有る者が、能力を喪失するためには、非遂行とは全く別の有の特性、すなわち①忘却②時間③災難(不慮の事故)を必要とするからである。したがって、「熟練内存在」は、能力の遂行や非遂行に依存しない。

そして、「熟練内存在」としての能力の現実性は、それが必ずしも遂行や非遂行に依存しないのと同程度に、能力の遂行において制作されるはずの作品がそこに有るか有らぬかには依存しない。例えば、建築術(能力)の現実性は、建築術(能力)によって制作される家(作品)がそこに有るかどうかに依存することはない。より正確に言えば、能力としての能力の現実性は、能力がそれ自体において、それへと関連付けられている事物や作品の「有ること」や「有らぬこと」には依存しないのである。

つまり、能力がそれに関わるところのモノが、たとえ未だ作り上げられていなかったとしても、能力そのものは既に現実的に有る。逆に、能力がそれに関わるところのモノが、たとえ万一消え去ったとしても、能力そのものは依然としてそこに有り、決して消え去ってはいないのである。短く言えば、

能力の現実性は、遂行に依存していないばかりではなく、事物[πραγμα]ないしは作品[εργον]の現実性にも依存していない。

◆

以上をもって、アリストテレス『形而上学』第9巻第3章1046b29-1047a4までの注釈を完了した。利用した訳文は以下のものである。

1046b29-33

しかし、たとえばメガラ派のように、次のように語る人たちがいる。或る能力が現ニ働イテイル[ενεργη]ときにのみ、何かが出来ルということが現に有り、これに対して、その能力が現ニ働イテイナイときは、出来ルということもまた現に無いのである。たとえば、現に建築していない建築家は建築することが出来ナイのであり、これに対して、現に建築している建築家は、建築しているそのときには、建築することが出来ルのである。このことは、他の様々な力についても同じ様に当てはまる。〔メガラ派による〕以上の主張によって生じてくる事柄にはどこにも居場所がない(それは不条理である)。そのことを見るのは何ら困難ではない。

1046b33-36

なぜなら、(メガラ派のテーゼの前提の下では)現に建築していないときには、いかなる建築家も有りえないことは、明らかだからである。というのは、建築家で有るということは、建築することが出来ル[δυνασθαι]ということを意味するからである。このことは、他の様式の制作にも同様に妥当する。

1046-1047a4

さて、或るものに精通シテイルコト〔熟練していること〕のこのような諸様式を所有スルことは、かつてある時に(あらかじめ)それらを学び自分のものにしておかなければ、不可能である。また同様に、かつてある時にあらかじめ手放す〔喪失する〕ことがなければ、それらをモハヤ所有シナイということも不可能である。―このこと〔能力を所有シナイこと=能力を手放すこと〕は忘却、災難、時間などによって起りうる。それ故、もちろん、制作がその都度かかわるモノ〔能力が関係づけられている事物〕が滅びることによって〔能力を所有シナイということが生じるの〕ではない。ーもし、〔能力がそれに関わるところの〕その事物がすでにそこに有り、仕上がってさえいる、と仮定すれば[ει γαρ εστιν]。それ故、以上に述べられたような事態〔学習や忘却〕が生じないことには、能力を所有スルことやシナイことは同じ様に不可能であるとすれば、〔建築能力を〕所有している人が(制作することをただ単に)停止するとき、いかにしてその人は制作へのこの精通〔建築に熟達していること〕をもはや持たないことになるのか。逆にまた、彼がすぐに再び建築にとりかからなくてはならないとき、いかにして、かれは再びそれ〔建築術〕を自分のものにすることができるのか。

過去記事

- 作者: M ハイデッガー,Martin Heigegger,Konrad Baldrian,岩田靖夫,篠沢和久,天野正幸,コンラートバルドリアン

- 出版社/メーカー: 創文社

- 発売日: 1994/10

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (1件) を見る

参考

参考リンク

西山達也『ハイデガーとデリダ、対決の前に-retrait概念の存在論的・政治的画定-

注

奴隷制がダメである8つの理由

古代ローマの不自由な労働

人間は労働する動物だ。そして、自分の労働力を自分のために利用するのは、現代では当たり前のことだ。でも、それがまったく当たり前じゃない社会がかつてはあった。古代の奴隷制社会のことである。

奴隷は、自分の「労働力」を自分のために利用することができない。自分のために働くことができない奴隷の「労働力」は、彼を「購入」し、「所有」する者のためだけに利用される。共和制末期のローマは、まさにそういう奴隷たちの「不自由な」労働を基盤にした社会だったし、少なくとも法律の上では「自由人」の労働が優勢だった帝政期のローマでさえ、奴隷労働はけっして無視できない比重を占めていた。

一人の人間を扶養する費用がそれほどかからない社会、“安い”値段をつけられた人間がそこら中にあふれている社会では、物ばかりか人間(奴隷)までもが商取引の対象になる。奴隷は、自分で歩くことができるので、物と比べて運ぶの簡単だし、品質が良ければ他の商品と比べて相対的に高い価格を維持することができたという。そのため、古代において奴隷は常に人気商品であり続けた。

資本主義の限定づけ

古代の奴隷制社会は、生産手段である人間が奴隷として商取引の対象となっている点で「資本主義的」である。そもそも資本主義とは何だろうか。さまざまな人物がさまざまなことを好き勝手に語っているのが現状だが、問題は、「資本主義」というこの曖昧な概念をどのようにして限定づけるかという点にかかっている。だが、それは決して簡単なことではない。資本主義の限定=定義づけというこの難問に関して、ドイツの経済史家であるマックス・ウェーバーは、『古代農業事情*1』という書物の中で次のように述べている。

〔資本主義について〕どのように限定づけをおこなおうとも、つぎの一事だけは間違いないものと考えてよかろう。それは、いやしくも術語というものがなんらかの識別的価値を持たなければならないとするならば、〈資本〉のもとに理解さるべきものはつねに私経済的〈営利資本〉でなければならない、ということである。

〈資本〉は、〈営利資本〉である以上、この術語の背景には、〈経営〉という考え方が前提としてあることがわかるだろう。しかも、ウェーバーによれば、この〈経営〉は同時に、

流通経済的な基礎を持っていなければならない。

では、〈流通経済〉とは何だろうか。それは、

- 一方で、生産物が取引の対象となるということ。

- 他方で、生産手段が取引の対象であるということ。

少なくともこの二つの条件を満たしているような経済のことだ。資本主義において、〈資本〉とは常に〈営利資本〉のことであり、その背景には〈経営〉の概念がすでに前提として組み込まれているということ。さらに、資本主義下の〈経営〉は、生産物が取引の対象となり、他方で同時に、生産手段(人間・土地)までもが取引の対象となるような〈流通経済〉に基づいているということ。つまり、資本主義経済においては、農作物や工業製品のような生産物ばかりか、土地や人間のような生産手段までもが自由な「取引の対象」として流通していなければならないというわけだ。

それゆえ例えば、ヨーロッパ中世における領主の農民支配のように、或る特定の人間(=農民)を、年貢(=不労所得)や手数料の源泉として領主が自分のために利用するような〈家計〉を資本主義と言ってはならない。というのは、この〈家計〉においては、生産手段であるところの土地や農民が、「取引の対象」になってはいないからだ。言い換えれば、これらが共に〈営利資本〉ではないからだ。土地を「所有」し、そこに住む農民たちを自らの支配下におき、不労所得(=年貢)の獲得を目指す中世の領主たちの営みは、伝統の束縛によるものであって、自由な取引による〈営利〉の結果として成立したものではない。それは〈家計〉であって〈経営〉ではなく、全く「資本主義的」ではない。

それに対して、自分が所有する農地で、市場から調達した「購買奴隷」を用いて行う古代人の農場経営を資本主義に含めてはいけない理由はどこにもない。というのは、奴隷制下においては、土地(農地)も人間(奴隷)も古代ローマにおいては、自由な取引の対象であり、どこからどう見ても〈営利資本〉であるからだ。「購買奴隷」を用いた農場経営を、自由人労働を用いた現代の経営と比べて見た場合、異なるのは、労働力が「購入」されるのであって賃貸(=雇用)されるのではないということぐらいだろう。

古代資本主義の非合理性

しかしながら、「奴隷資本」を用いた古代の資本主義には現代のそれと比べていくつかの難点があった。ウェーバーは、現代の「自由な」労働と比べて「不自由な」奴隷労働が割にあわない理由を全部で8つ挙げている。

(a)奴隷資本の高コスト体質

自由な労働者は、「雇用」されるが、不自由な労働者(奴隷)は「購入」される。奴隷を「購入」するために支払う費用は、自由な労働力を一時的にレンタルするだけの「雇用」に比べて割高だ。これはちょうど、同じ面積の土地を対象とした場合、土地購入者が、土地賃借者に比べて、より多額のお金を用意しなければならないのと同じことである。そのうえ、不景気で奴隷を就業させることができない場合、巨額の費用を要したこの〈資本〉は、その間いかなる利子ももたらしてはくれない。それだけなら工場に設置された「機械」と同じであるが、「購買奴隷」にはもう一つの短所がある。奴隷の生活費の問題だ。奴隷資本は、「機械」と違って、出費を(文字通りの意味で)たえず「食う」のである。

(b)奴隷資本の死亡リスク

奴隷も人間である以上いつかは死ぬ。だが、それ以上に重要なことは、完全な仕方で「資本主義的」に奴隷を利用した場合(営舎方式)、奴隷の死亡率はふつうよりもはるかに高くなること、そればかりか、奴隷の死亡率の計算は全く不可能だということである。奴隷の死亡(=資本喪失)はまだ我慢できる。だが、死亡率の計算が成り立たないのは奴隷という人的資本に特有の問題であり、経営者にとっては頭の痛い問題だろう。

(c)奴隷資本の価格変動リスク

例えば共和制ローマを生きたルクルス(BC118-56)は、戦争で捕虜となった奴隷を4ドラクマイで購入することができた。けれども、奴隷の供給があまりない平和時の場合は、役に立つ奴隷一人を買うために数百ドラクマイを支払わなければならない場合もあったのである。同じ一人の奴隷を4ドラクマイで買える場合もあれば、その100倍出しても買えない場合もあるということ。これではまるでルーレットであり、奴隷の価格変動リスクがこのように大きいことは、奴隷に投下された資本を紙切れ同然にしてしまう危険をたえずともなっていた。

(b)と(c)より言えること。それは、合理的な経営にとって必須のものであるところの「確実な費用計算の基盤」が「奴隷資本」にはそもそも欠如していたと言うことである。「奴隷資本」を用いた経営は、常に正確な収支の計算ができない点で非合理なのだ。

(d)奴隷供給の政治的な被制約性

奴隷の市場価格が不安定なのは、奴隷の供給が安定しないからだ。奴隷は、勝ち戦によって補充される。ところが、国家がいつも戦争に勝つとは限らないし、そもそも国家が常に他国と戦争状態にあるとも限らない。その意味で、「奴隷資本」の供給は常に政治的に条件付けられていると言ってよいだろう。近代資本主義にこの種の非合理性はない。

(e)奴隷に家族を持たせた場合の経済的非合理性

奴隷の供給を勝ち戦という非合理な政治的要因に依存させないようにするためには、奴隷に家族を持つことを許し、奴隷階級自身が奴隷階級を再生産するように仕向けることが必要である。奴隷たちに子供を産ませるのだ。ところが、状況がそれを許さない。というのは、奴隷に家族を持つことを許した場合、その妻や子供の養育費という無用な負担がもれなくついてくるからだ。しかし、このような負担を許容できるほど「奴隷資本」が安くはないことは(a)で述べた。奴隷を完全に経済合理的に利用するためには、奴隷たちに家族を持たせてはならないのである。

(f)営舎方式の非合理的合理性

従って奴隷を完全に経済合理的な仕方で「資本主義的」に用いる道はただ一つ、法的にも事実においても奴隷たちに家族を持つことを許さず、鎖でつなぎ鞭で打ちながら残酷に酷使する営舎方式だけである。だが、言うまでもなくこの方式は、「奴隷資本」の消耗を加速させ、(b)彼らの死亡率を高めたし、(d)で述べた奴隷供給の政治的依存度を強め、その非合理性をますます高めることにつながった。

(g)奴隷たちの劣悪な倫理性

営舎方式の難点はそればかりではない。ウェーバーが『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』*2で見事に論じてみせたように、近代資本主義的な〈経営〉にとって、労働者の「倫理的」特質は決定的な重要性を持っている。ところが、奴隷たちに対してはこの種の「倫理」を全く期待することができない。とりわけ奴隷に家族を持つことを許さない場合(営舎方式)は、奴隷の自益心は限りなくゼロに近いと言っていい(f)。そのため、高度な自己責任と自己利害を必要とする道具や装置に奴隷を使うことは事実上不可能だった。

(h)奴隷を処分することの難しさ

現代の私企業は、入社試験で労働者を選抜し、景気が悪い時や消耗し尽くして使い物にならなくなった労働者を簡単に「解雇」することができる。ところが、雇用契約ではなく、(a)労働者(奴隷)を購入して「所有」する古代の経営においては、労働者の処分は今のように簡単ではなかった。労働者を能力によって淘汰する可能性を古代資本主義は事実上欠いていた。

まとめ

以上(a)〜(h)から考えて、奴隷経営がかろうじて儲かったのは、次のような場合だけだ。すなわち、

①奴隷を安く扶養することが可能であった場合

②奴隷市場を通じて奴隷を規則的に補給することができた場合

③プランテーション式の大規模農場、あるいはきわめて単純な工程の工業の場合

が、それである。

古代では、ローマやカルタゴのいくつかの植民地、近代では、北アメリカのプランテーションやロシアの工場などを、奴隷の「資本主義的」な利用の重要な例として挙げることができるだろう。

しかしながら、これらはいずれも持続的な経営を営むことが次第に難しくなっていった。古代ローマのプランテーションは、帝国の平和化に伴い奴隷市場が枯渇したため、次第に縮小していった(①②)。北アメリカでも、同じ事情が、安い未開地[フロンティア]を求めての終わりのない開拓を導いた*3。というのは、奴隷価格が値上がりし、奴隷を維持するコストが高くついたせいで、土地の費用を負担することが不可能になったからである(①②)。ロシアの奴隷工場は、自由な仕事場労働との競争に敗北して衰退してしまった(③)。

人的資本への着目

以上、奴隷労働が含む諸問題について論じた『古代農業事情』の「序説」の6及び7を、『経済行為の社会学的基礎範疇』の該当箇所*4と突き合わせながら教科書的に要約した。

ここから先は完全な独り言になる。

アメリカやドイツの新自由主義とマックス・ウェーバーの経済社会学のあいだの歴史的なつながりに着目した場合、いまだ古典派経済学の考え方を引きずっている(a)〜(f)および(h)の論点よりも、奴隷労働を「倫理的」特質の観点から論じた(g)の方が個人的にはよほど興味深い。あまり注目されることの少ない(g)の論点からわかること。それは、古代においては、奴隷という特殊な人的資本が主要な構成要素となっていたために、資本主義の発達が繰り返し阻害されたということだ。奴隷たちは、近代の自由な労働者のように、高い倫理性を持ち合わせていないため、「労働の集約化」など作業工程の「技術革新」が遅々として進まなかったのである。その部分を読んでみよう。

何よりもまず奴隷の自益心欠如こそが、いかなる技術上の進歩をも、いかなる集約化をも、いかなる質的向上をも、阻害したからである。労働遂行にとって決定的重要性をもっている奴隷の「倫理的」資質は、大経営でかれらを使用する場合もっとも劣悪であった。つまり、大経営における奴隷使用のこの場合においては、奴隷資本そのものの消耗がはげしい他に、役畜資本および道具資本の磨滅、さらには道具技術(たとえば犂)の停滞が加わったことになる。役畜資本および道具資本のこの磨滅については、古代人自身がはっきりと苦情をのべている。要するに、役畜資本および道具資本のこの磨滅ゆえに、奴隷労働を大規模に穀物生産に用いる可能性は、古代の穀物栽培技術が労働集約的な栽培法であったという事情のもとでは、失わわれた。そして一般に大経営における奴隷の使用は、ただ土地が良質であって奴隷市場の価格水準が低い場合にのみ、実際に相当額の利益をあげることができた。そして奴隷の使用は、原則として労働の集約性を要しない方面において効果をあらわしたのである。

ウェーバーは、労働者の「倫理的」特質の問題を、常に、技術的進歩の問題、別の言い方をすれば、シュンペーターの言う〈革新〉[innovation]の問題に、結びつけて考える。〈革新〉は、資本主義が機能することと不可分である。周知のように、マルクスの予言に反して、利潤率の傾向的低下は、資本主義においては常に修正されてしまう。ウェーバーはおそらく、こうした利潤率の非低下ないし低下の修正が、〈革新〉に起因するものだと考えていた。これはつまり、利潤率低下の恒常的修正は、新たな技術の発見、新たな源泉や生産性の新たな形式の発見、新たな市場や新たな労働資源の発見に起因するということだ。そして、もし〈革新〉があるとすれば、つまり、生産性の新たな形式が発見され、テクノロジー型の新たな発明がなされるとしたら、そうした全ては、ある種の〈資本〉による所得、人的資本による所得に他ならない。ところが、古代資本主義においては、この種の〈革新〉が繰り返し阻害された。それはおそらく、(g)奴隷たちの劣悪な倫理性、『古代農業事情』の言葉で言えば「自益心の欠如」がその原因である。要するに、古代資本主義の非合理的合理性は、ある程度までは、古代に特有の人的資本の構成から導き出すことができるということだ*5

そしてこのように古代資本主義の非合理的合理性の問題を、人的資本についてのより一般的な理論の内部で取り上げ直すことによって、ウェーバーは以下のことを強調する。すなわち、資本主義の発達を、ただ単に物的資本の蓄積のみから出発しては説明することはできないと言うことを繰り返し強調する。

例えば、16世紀から17世紀にかけての西欧諸国の例の経済的発達は、結局のところいったい何に起因したのだろうか?それはよく言われるように物的資本の蓄積によるものなのだろうか?今日の経済史家たちと同じように、ウェーバーもまた、この仮説にはきわめて懐疑的だった。それはむしろ、人的資本の蓄積、その加速度的蓄積によるものではないだろうか?もしそのように考えるなら、古代資本主義についても、次のように問題を立て直すことが可能である。古代の諸国家において人的資本はどのように組み立てられていたのか?人的資本はどのようなやり方で増大あるいは減少したのか?

それ以前の経済学者による労働の取り扱い

だが、このような問いを立てたからと言って、ウェーバーは、それ以前の古典派経済学のように、労働を時間というファクターに押し戻して「抽象化」したりはしなかった。労働とは何か、労働のファクターは何かを分析しようとして、その増減をただ量的なやり方のみによって、時間という可変項のみに従って考えたりはしなかった。例えばリカードのように、労働の増大を、市場における労働者数の増加以外の何ものでもありえないもの、すなわち、資本がさらに多くの労働時間を自由に使用する可能性以外の何ものでもあり得ないものとみなしたりはしなかった。*6

あるいはまた、ウェーバーは、かつてマルクスがやらかしたように、具体的な労働を、「抽象的」なものとして、より正確に言えば「資本の論理」によって「抽象化」されたものとして取り扱ったりはしなかった。労働を忘却し、労働そのものを経済分析のフィルターに通すことを怠けてきた古典派経済学とは違って、マルクスが労働を自分の分析の基軸としていたのは間違いない。その点でマルクスは古典派経済学の有象無象とは確かに一線を画している。

しかしながら、労働を分析する時、マルクスが実際にやっていることは何だろうか。マルクスによれば、労働者が「売る」のは、自分の労働そのものではなく「労働力」である。労働者は一定の時間に渡って自らの「労働力」を「売る」。それと引き換えに労働者は「賃金」を得る。そして彼に支払われる「賃金」は、「労働力」の需要と供給に対応する「市場」の一定の状況から出発して打ち立てられたものである。

つまり、マルクスにとって、労働者が行う労働とは、その一部が「資本の論理」によって労働者から強奪されてしまうようなある特殊なプロセスを経由したものとしての労働であって、労働そのものとは異なるものだ。そのような労働は、あくまで「抽象的」なものであり、具体的な労働が「労働力」に変形され、時間によって測られ、市場に置かれて「賃金」として支払いを受けたものであるにすぎない。それはけっして具体的な労働ではない。彼が分析する労働は、それとは逆に、人間的現実の全体から切断され、あらゆる質的可変項から切断された労働である。労働をあくまで量的にしか捉えようとしないマルクスの眼差しというのは結局、人材派遣会社のSVが、派遣社員のシフトを時給単位で数量化し、表計算ソフトで管理する際のあの「抽象的」な眼差しと同じものでしかない。

マルクス(人材派遣会社勤務)は、労働に関してその力と時間だけしか考慮に入れていない。彼が問題とする資本の矛盾した論理は、労働をあくまで「商品」とみなし、そこから生産された価値の諸効果だけしか考慮に入れようとしない。ウェーバーにとって、古典派経済学と同様、マルクスもまた、労働を量的可変項に還元し、労働そのものをその具体的な種別性とその質的変調において分析することができなかった点では同類なのだ。

課題ー経済分析の領野に具体的な労働を再導入すること

結局のところ、本書におけるマックス・ウェーバーの課題は、古典派経済学による労働の分析に対する以上の批判から出発しつつ、具体的な労働の歴史的分析を、経済分析のなかに再導入することである。それは、マルクスが定式化した資本の矛盾した論理の問題を資本主義の非合理的合理性の問題に置き換えること、矛盾の論理から合理的なものと非合理的なものの分割へと問題の位置をズラすことを通じて、目立たない仕方でひっそりと行われる。それ以前の経済学者たちのように、労働を経済プロセスのただ中に挿入された歯車の如きものとして扱ってはならない。マルクスやブルジョワ資本家たちのように労働を「労働力」という「抽象的」な形態における需要と供給の対象として扱ってはならない。それでは労働そのものをその具体的な形態において分析したことにはならないからだ。

あくまで具体的な労働の歴史的な分析にこだわるウェーバーは、労働を、実際に労働を行なう労働者の視点に身を置いて考えようとする。労働者の身になって考えた場合、「労働力」がいくらで買われるかとか、労働が付け加える価値はどの程度のものであるか、などと問うことはもはや問題ではない。労働者の側から見た場合、労働とは、「資本の論理」が行う一つの「抽象化」によって「労働力」とそれが使用される時間とに還元された一つの「商品」ではもはやない。

労働者の視点から経済学的に見た場合、労働に含まれるのは、何よりもまず〈資本〉である。そして、〈資本〉とは〈営利資本〉のことであり、〈経営〉の考え方が前提としてあることは既に述べた。ここで言う〈営利資本〉とは、未来の所得(=賃金)を得るためのものであり、労働への適性・能力のことである。ただし、この〈資本〉は、事実上、それを保持している労働者から切り離すことができないと言う意味で、他とは異なる〈資本〉である。労働者が保持する〈営利資本〉は、「機械」と同じく、耐用期間(=寿命)を持ち、旧式化したり老化したりするのである(b)。そして、そのように〈営利資本〉と一体化した労働者は、労働市場という一つの流れの中に身を置いて自ら〈経営〉を行っている。労働者は、労働市場において一定の「賃金」と引き換えに単発のやり方で売られるわけでは決してない。労働者が行なっているのは、単発の売買ではなく、継続的な〈経営〉だ。だから、その意味で労働者は一つの〈企業〉である。

あらためて言うまでもないことだが、労働に対する以上のような考え方は、一つの企業に投資される資本に対し市場価格で売られるべきものとしての「労働力」と言う考え方とは似て非なるもの、完全な対極にあるものだ。ウェーバーが、本書において、奴隷を「商品」としてではなく、あくまで「資本」として取り扱うとき、その根底にある考え方は、マルクスの言う「労働力」ではなく、新自由主義者たちの言う「能力資本」という考え方にむしろ近い。ここから、「労働者自身が自分自身にとっての一種の企業として現れ」るドイツの新自由主義者たちの経済分析まではほんのあと数歩である。

古典派経済学は、財の生産が土地・資本・労働という三つのファクターに依存すると考えてきた。にもかかわらず、労働は、古典派経済学の領域においてずっと未探査のままだった。労働はいわば、経済学者たちがそこに何も書き込んでいない白紙の如きものにとどまっていた。

もちろんアダム・スミスがその経済学を労働に関する考察から始めていることは誰もが知っている常識だ。だが、その最初の前進、最初の開始を別にすると、それ以来ずっと、古典派経済学は、けっして労働そのものを分析してはこなかった。というよりもむしろ、古典派経済学は、絶えず労働を「抽象化」すること、それをもっぱら時間や力という量的ファクターに押し戻すことによって「抽象化」することに尽力してきた。

労働を経済分析のなかに再導入したこと。それもマルクスのように「抽象的」なやり方ではなく、具体的な歴史的分析という形で労働を取り上げ直したこと。『古代農業事情』におけるマックス・ウェーバーの数多くの理論的達成の中で、とりわけ興味深いのはこの点であり、その意味で本書は、フォン・ミーゼスの『ヒューマン・アクション』やゲーリー・ベッカーの『人的資本』などと共に読むことではじめてその真価を発揮する書物と言えるだろう。と、いったようなことを考えながら、マックス・ウェーバーの『古代農業事情』とミシェル・フーコーの『生政治の誕生』を裁断機*7にかけていた。

- 作者: マックス・ウェーバー,弓削達,渡辺金一

- 出版社/メーカー: 東洋経済新報社

- 発売日: 2000

- メディア: 単行本

- クリック: 4回

- この商品を含むブログ (2件) を見る

Twitter上の反応

関連記事

参考

- 作者: 尾高邦雄,ウェーバー,梶山力,大塚久雄,富永健一,厚東洋輔,倉沢進

- 出版社/メーカー: 中央公論新社

- 発売日: 1979/08

- メディア: 単行本

- クリック: 3回

- この商品を含むブログ (5件) を見る

完訳・世界の大思想〈1〉ウェーバー 社会科学論集 (1982年)

- 出版社/メーカー: 河出書房新社

- 発売日: 1982/09

- メディア: ?

- この商品を含むブログを見る

- 作者: ルートヴィヒ・フォン・ミーゼス,村田稔雄

- 出版社/メーカー: 春秋社

- 発売日: 2008/12

- メディア: 単行本

- クリック: 13回

- この商品を含むブログ (17件) を見る

- 作者: ゲーリー・ベッカー,佐野陽子

- 出版社/メーカー: 東洋経済新報社

- 発売日: 1976/01/01

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 33回

- この商品を含むブログ (5件) を見る

注

*1:1909年。邦題は『古代社会経済史』。『国家科学辞典』第三版の一項目として執筆されたこの論文は、1890年代から始まったウェーバーによる古代ローマの農業史に関する一連の研究、具体的には、『東エルベ・ドイツにおける農業労働者の状態』・『古ゲルマンの社会組織』・『ローマ農業史の国法および憲法史的意義』などに連なるものとして位置づけることができる。なお、古代の経済と社会を短く概観した『古代文化没落の社会的諸原因』も参照のこと。

*2:1905年。説明不要の問題作。なお、デヴィッド・フィンチャー監督の『ソーシャルネットワーク』は、『プロテスタンティズムの教派と資本主義の精神』を読んでから観るとまた違った感想を得ることができるだろう。

*3:

みなもとたろう『風雲児たち』第19巻 P138〜141

みなもとたろう『風雲児たち』第19巻 P138〜141

*4:『中公バックス 世界の名著61 ウェーバー』P437。『経済行為の社会学的基礎範疇』は、未完に終わったウェーバー最晩年の著作『経済と社会』の第1部第2章の全訳である。なお、第1部第1章については、多数の翻訳が出ているが、比較的入手が簡単な清水幾多郎訳は、訳がこなれていないので避けたほうが無難だろう。純粋な読みやすさから言えば、角川文庫の阿閉吉男・内藤莞爾訳がオススメだ。また、岩波文庫が出版している『理解社会学のカテゴリー』は、ウェーバーの学問的な考え方が短くまとまっているので、一読すれば間違いなく理解の助けになるだろう。

*5:古代資本主義と技術の関係については別の見方の痕跡も存在する。以下に引用するのはドイツ社会学会でのウェーバーの発言。 「比較文化史が取り組まねばならない大問題にこんなのがあります。どう評価するかは別のこととして、古代には、ともかく多くの点で現代のそれと非常によく似た文化の発展がみられた。そればかりではなく、わけても古代には世界中のどの資本主義的発展にも劣らない資本主義的発展までみられたのだが、これがその絶頂に向けての上昇を開始したのは、――この点をここではとくに強調したいわけですが――今日わかっているところでは、古代の技術的発展が終ってしまったその時点からであったのです。こうみるのが正しいかどうかを最終的に確定するためには、技術者や技術学者との長年にわたる協同作業を必要としますが、今日わかっているかぎりでは、古代ギリシア人も、古代におけるすぐれて資本主義的な民族とくにローマ人も、オリエントから伝わった技術上の成果に、なにか特別に重大なものを付け加えてはおりません。この点にかんして、「なにひとつ付け加えなかった」と言われることが、あるいはあまりに多いかもしれません。が私は「なにか重大なものは付け加えなかった」と申します。〔それはともかく〕にもかかわらず、その古代ギリシア人やローマ人のもとで第一級の資本主義的発展がみられたのです。ところが今日では資本主義的発展は、みたところ技術的発展と手を取りあって進行しているのであって、技術者などは大真面目に、技術と技術の進化がわれわれの文化発展を押し動かす唯一の要素であるかのように信じているほどです。こうした見方を今日ここで批判することはできません。(『完訳世界の大思想 1 ウェーバー 社会科学論集』P242)」。

*6:リカードによって、時間という量的可変項に還元されることで労働がその本性を「抽象化」されて以来、古典派経済学がそこから脱出することはけっしてなかった。

*7:裁断機は↓のものを愛用している。

プラス 断裁機 PK-513L 裁断幅A4タテ 26-106