J=P・リシャール『ヴェルレーヌにおける「味気なさ」』(『詩と深さ』収録)

1961年にJ=P・リシャールの『マラルメの創造的宇宙』が出版された際、或る人々は、「彼が深さの暗喩に魅了されたこと、そして断片的な言語の向こうに"水面下のきらめき"をとらえようと望んだこと」を非難した。文学研究は既に成年期に達して心理主義200年の歴史から解放され、モーリス・ブランショによって《近代文学は全て深みというものに背を向けるべきだ》と宣言されたというのにである。

だが、そうした非難の多くは当たってはいない。なぜなら、マラルメ論に先立つこと6年前の『詩と深さ』(1955年)において、リシャールはまさに「深さ」という観点から、ネルヴァル、ボードレール、ランボー、そしてヴェルレーヌという四人の詩人を分析し、「深さ」に対する詩人の態度の類型学とでも言うべきものを前もって展開していたからだ。

本書を流し読みし、とりわけ印象深く思ったのは、ランボーやボードレール、ネルヴァルと比べて今日不当に軽んじられているポール・ヴェルレーヌについての分析である。爆発・飛翔・噴出・変容・省略・反抗によって「深さ」を否定し、裏に潜む奈落というものの無い世界を打ち立てたランボーと同じく、その友人のヴェルレーヌもまた「深さ」を否定しようとするのだが、ヴェルレーヌの行き方はランボーのそれとは違っている。「彼は深さからその底を、従ってその基盤を除き去ろうとする」のである。ヴェルレーヌにとって「深さ」とは、「茫漠たる広さ、広大さ、純粋な無限定性」であり、"水面下のきらめき"を追い求めなければならないような類の"深さ"とは似ても似つかぬ代物だ。

さて、ヴェルレーヌにおける「深さ」の経験とは具体的にはどのようなものだったのか?後学のために ープラトン流に言えば想起のためにーこの点に関するリシャールの叙述を手短に追いかけてみることにしよう。

お前の目を半ば閉じ、

胸に両手を重ねよ。そして

眠り込んだお前の心から

あらゆる思いを永久に追い払え。ーヴェルレーヌ詩集・艶かしきうたげ『忍び音に』

自分の内部を空っぽにするポール・ヴェルレーヌの術ーその狙いは、判断(思い)の停止にあって、感覚(印象)の停止にはない。ヴェルレーヌは自分が感じているものとの接触をまだかろうじて保っている。感覚を追い払うのではなく、感覚が伴っている思いを追い払うのである。そのようにして彼は、感受性の状態(=情念)をしっかりと保ったままで、事物の世界に向かって自らの感覚を解き放つ。

「感覚という、あの思いがけない恩寵への期待」。他所から吹き寄せる風[רוחהקודש]のように、どこからともなく一方的に吹いてくる何らかの影響力に対する無限の信頼。

物の世界に直面した時、ヴェルレーヌという人は、自然に受け身の、待機の姿勢をとる。

彼はこれらの事物に対して好奇心も欲望も投じようとはしない。

彼は相変わらず動かず、泰然自若として、物が彼の前に姿を現してくれた時に、自分が一層容易に物から浸透されるよう、自分の中に隙間を沢山作っておくことで満足する。

他方で同時に、彼にとって感覚とは、信号を送り出す事物から肉体が受け取る「印」であり、「印」は肉体に辿り着くまでの間に出発時には帯びていたはずの豊かな情報の大半を失ってしまうのが常である。そうなると、「印」は今やあまりにも長いあいだ栓を開けっぱなしにしていた香料のように気が抜けて、感覚はその事物のかすかな痕跡・漠たる暗示しか感じ取ることができない。

ヴェルレーヌが事物およびその「印」との間にとり結んでいるこうした関係は、ほとんど満たされない関係であり、この関係は貧しさを基調とする。ヴェルレーヌの風景において、事物は決して晴れ晴れとした状態にも充実した状態にも達しておらず、いつも遠く離れて、縮こまって衰弱した姿を彼の前に晒している。

事実、ヴェルレーヌは、内面の輝きを失ったものを偏愛するのである。彼が愛するものは、その力を十分に弱められ、従ってその所在を精神に教える感覚が、単に今にも消え入りそうな、それどころか、自我がその印象を受け取る時にはもう消滅してしまっているような、はかない存在を示すにすぎない、といった具合でなければならない。

ヴェルレーヌ的対象は、求められても決して自ずからは与えられず、むしろそれどころか、そのような求めに対して門戸を閉ざしているような無愛想な事物であり、当然のことながら、このような反ロマン主義的な状況は、《世界との接触は根本的に虚しい》という諦念を呼び覚ます。

具体的な物の確かな記憶をいささかも留めていないヴェルレーヌの感覚は、その源泉となった対象が既に消滅したことを告げている。したがって、感覚を遡り、それが自らのもとへ辿り着くまでに通過して来なければならなかった道を逆方向に辿りつつ、かつて有ったはずの豊かな源泉を発見することは、彼にあっては問題にはならない。その道の果てで彼が出会うのは単なる有ラヌモノだけだからだ。

とはいえ、事物のこのような無愛想を甘んじて受け入れるのであれば、芸術家であることを、引いては詩人であることを放棄することになってしまう。だからこそ彼は、事物の無愛想や沈黙や慎み深さに対して、その消極性を通じて存在が何らかの仕方で姿を現わすのを辛抱強く待ちながら、情熱的な関心を注ぐことになるのである。

要するに、ヴェルレーヌにとって《存在は香りにおいて与えられる》。次第に消えて行く香りや半ば幻めいた風景を彼が好んで追い求めたのはそのためだ。あるいは、『忍び音に』対する彼の好みや、枯れたものや萎びたもの、干からびたものに対する彼の執念もその一例に他ならない。

だが、リシャールの考えでは、ヴェルレーヌの真骨頂はそのような"枯淡"とでも言うべき風景を達成した点にあるわけではない。むしろ逆に、そうした形を持たぬ漠たる感覚の広がりの中に、軋り、衝突し、不快感を掻き立てるような一連の不協和音を導入した点にある。例えば、場にそぐわない語を用いることや、びっこを引いた韻律や関節の外れた統辞法に対する彼の愛着、ランボーから学び取った俗語や卑猥な語の使用、…etc、彼の詩的言語を特徴付けるこうした奇妙な特徴は、「形を持たぬ感受性の状態を何らかの意味で限定したい」*1という深刻な要請から出てくるものである。

その理由をリシャールは次のように説明する。

空虚で宙ぶらりんな感受性の状態が永く続けば、それを享受する自我の存在そのものが脅かされるであろう。感覚が涸れるにつれて、意識は鈍磨し、存在は惰眠状態に陥るおそれがある。そういうわけで、拡散した感覚は、同時にそれを受け入れる意識を刺激し、苛立たせなければならない。

おそらくヴェルレーヌは狂気に囚われながらもいまだ完全には正気を失なってはいない。狂気に囚われた者でありながらも、正気を保ったままで、彼はかろうじて意識のゼロ・ポイント、境界線の上、「縁」の上に留まっている。かろうじて垣間見るだけの新たな「自己」をもぎ取ってくることができないままで。

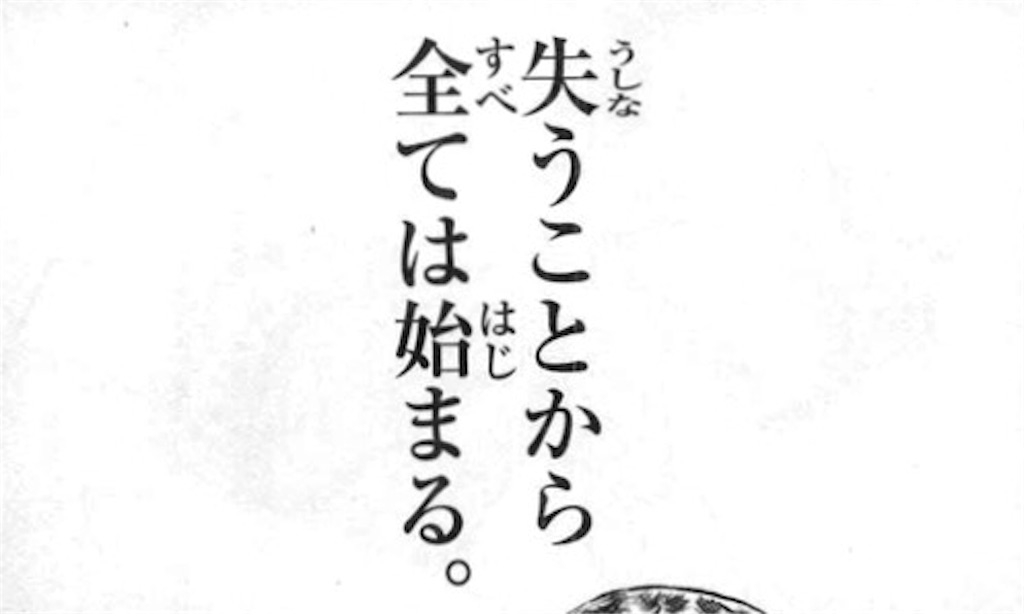

ネルヴァルやランボーやボードレールほど意志が強く無い彼は最後まで冒険をやり通さない。『叡智』[Sagesse]と共に、彼は立ち止まり、臆病風に吹かれてあとずさりする。日常性に戻り、すでに名づけられたものへ、限定された個人の生活へと立ち帰る。真に自己を失おうとせず、完全に消滅し去った揚句に再び自分を見出すであろうあの極限に至ろうともしなかったばかりに踏み違えた、一人の人間の悲劇なのである。

だがむしろ、ここでのヴェルレーヌの課題は、たとえ全てが無残に終わるとしても、このどっちつかずの茫漠たる世界の境界に止まりつつも、かろうじて正気を保ち続けることにある。

確かに意志の強いランボーならば、そこで立ち止まらずにもっと遠くまで行くことができたのかもしれない。けれども、ヴェルレーヌのように冒険を最後までやり通さずに「縁」の上に立ち止まったままでいることも、それはそれでまた一つの才能ではないのか。

いずれにせよ、問題は、日常/非日常の境界線を単に突破することにはない。むしろ問題は、いかにして非日常の境界線を「勝利者として」通り抜けるかにあるからだ。ヴェルレーヌは、深淵の中で正気を保ったままでいるために、まどろみが本当の眠りに陥るのを引き止めるために、漠たる感覚の広がりの中にひび割れをつけ、亀裂を作り、不均衡面を刻み込むことで、一連の不協和を自らの詩世界に招き入れる。

従ってヴェルレーヌの成功は、ひたすら不確定なものの享受と、極端な感覚の鋭敏さの享受とに同時に人を誘うような、一種の呪文を作り出したところにある。〈非常に茫漠としていると同時に鋭い一瞬〉、これがヴェルレーヌの夢想が場所を占める典型的な瞬間なのである。

〈漠〉と〈確〉ーヴェルレーヌの風景は漠然とした淡さと苦々しい鋭さという相矛盾する調子が同時に分かち難く含まれているような風景である。こうした鋭さと淡さを兼ね備えた気分を彼は一言、〈味気なさ〉[fadeur]と呼んでいる。〈味気なさ〉は単なる無味乾燥[insipidite]とは異なっている。むしろそれは、「神経を苛立たせる」*2ような無味*3であり、枯れたもの・萎んだものがなお死に絶えることを拒んでいる状態であり、

この異常な残留磁気のせいで一種の新たな生命を帯びるのである。それはどことなく曖昧な曇りを帯びた生命で、無味とは言ってもその一歩手前のもの、ともかくそれとは異なったものではないかと推測されるのである。

味気ない気分・味気ない思いーそれは単なる無関心と同じではない。むしろそれは、有ラヌモノに生じる断末魔の抵抗、有ラヌモノが感覚を誘惑し、一種の嫌悪感を掻き立てながらも自らがなお有ルことを認めさせ、気を引かせるための手口なのである。

ヴェルレーヌの詩を裏声で走り抜けて行くのはこの〈味気なさ〉の気分であり、彼の詩を、慄えるというよりかすかに揺らめく、人の心を揺するというより甘やかす詩たらしめているのもおそらくこの気分なのだろう。

参考

- 作者: ジャン=ピエールリシャール,Jean‐Pierre Richard,田中成和

- 出版社/メーカー: 水声社

- 発売日: 2004/12

- メディア: 単行本

- クリック: 15回

- この商品を含むブログ (3件) を見る

注

ヘーゲル『懐疑主義と哲学との関係』について

ヘーゲルは生前、自分の著作のごくわずかな部分しか出版しなかった。現在公刊されている彼の著作の大部分は、口頭で行われた講義を聴講者が筆記したものか、いくつかの下書きを寄せ集めた手記を収録したものがほとんどであり、生きているうちにヘーゲル自らの手で公刊された著作はわずかに5点、論文ですら19点しかなく、残りは匿名で出した翻訳が1点、その他は広告文ぐらいしかない。本書のタイトルにもなっている『哲学と懐疑主義の関係』は、まだ仲が良かった頃のヘーゲルとシェリングが、イエナで共同で刊行していた『哲学批判雑誌』に収録された論文である。

だがそれにしても、なぜ懐疑主義なのか?確かにヘーゲルは若い頃セクストゥス・エンペイリコスについて熱心に研究してはいた。けれども、この論文で古代懐疑派が主題として論じられるのは、そのような伝記的な理由だけではおそらくない。というのは、他ならぬヘーゲルその人が、あらゆる"真の哲学"は懐疑主義と「根本的に一致」していると語っているからだ。

とは言え、この論文に懐疑家として名を連ねているのは、ピュロンやアグリッパ、セクストゥス・エンペイリコスのような哲学史において単なる懐疑家として登場する人物ばかりではない。どう言うわけか懐疑派には通常分類されない"真の哲学者"たち、例えば哲学者中の哲学者であるところの『エチカ』を書いたスピノザや『パルメニデス』篇のプラトンまでもが懐疑家として召喚されている。

その理由は、「そもそも、単なる懐疑主義そのものとして登場する特殊な形態しか懐疑主義とみなさないような懐疑主義の捉え方は、哲学の立場の前では無効である」からだ。ヘーゲルからすれば、「哲学体系そのもののうちに、本当の意味での懐疑主義が見出されるのである」。

ヘーゲルは決して懐疑主義だけを孤立して考えたりはしなかった。彼はあくまで懐疑主義を哲学との関係において、「弁証法」的に捉えようとした。ここで言う弁証法[διαλεγειν]とは、有るものを他のものを通して、他のものへの本質的な関係において理解し、ただ単純にそれだけを考えるようなことはしないという意味である。

『パルメニデス』篇の内に純粋かつあらわな形態で登場しているこの懐疑主義は、潜在的にはあらゆる真の哲学体系の内に見い出すことができる。

懐疑主義は単なる懐疑主義者の主張にだけ見出されるのではなく、必ずしも懐疑主義とはみなされない哲学者たちの体系の中にも見出しうる。例えば、スピノザは『エチカ』において、「神は世界の内在的原因であって、超越的原因ではない」と述べているが、この命題においては、原因と結果の概念が互いに矛盾し合うような仕方で結合させられている。というのは、一方で、この命題は「内在的原因」、すなわち結果と一体になった原因を唱えているのだが、そもそも原因は結果とあい対立する限りでのみ原因だと言えるからである。原因と結果の両者が一つの命題の中に結合されて呈示されるならば、その結合は矛盾を含んでいて、両者はそこにおいて同時に否定されている。

ヘーゲルによれば、こうした哲学の命題は全て端的に矛盾し相互に打ち消し合う二つの命題へと解体することができる。例えば、先のスピノザの命題は、《神は原因である》と《神は原因でない》の二極に分解することができる。そして、このような哲学的命題の二律背反的性格において、《あらゆる言説にそれと同等の(正反対の)言説が対置される》という懐疑主義の原理が強烈に現れているのである。

逆に言えば、こうした相互にあい闘う二命題は、すべて「弁証法」的に(と言うことはつまり、相互に他のものを通り抜けるような仕方で)結合することができるとも言える。例えば以下の諸命題はすべて以上に述べたような意味で「弁証法」的であり、従って懐疑主義をその内に含み込む。

- 「有らぬものは有る」(プラトン)

- 「神とは、昼にして夜、冬にして夏、戦争にして平和、飽食にして飢餓である。」(ヘラクレイトス)

- 「思考は存在である。」(パルメニデス)

- 「経験の本質は経験の対象の本質である。(カント)

- 「自我は非我である。」(フィヒテ)

- 「先天的なものは後天的なものである。」(ヘーゲル)

- 「神は万物である。」(シェリング)

論理学がタブーとして禁じるところの矛盾律は、哲学者たちにとっては必ずしもタブーではないことがよくわかる。むしろ逆に、あらゆる哲学の命題は、矛盾律に違反するものを含んでさえいなければならない。もちろん、弁証法に習熟していない一般人にとっては、これらの命題は単なる矛盾した命題であり、「対消滅」している命題であり、まったく間違ったバカげた命題にしか見えないだろう。日常の常識は、こともあろうに卑しくも哲学者ともあろう者がこのような"論理学上の誤り"を犯しているのを見ると妙な優越感を抱くのが常だからだ。

それに対して、どう言うわけか矛盾そのものをその思索の原動力としているヘーゲルは、矛盾が必ずしも哲学的命題の真理性の反証ではなく、むしろその真理性の証拠であるということを告げている。つまり、或る哲学者の任意の思想において何らかの命題が明らかに矛盾しているのだとすれば、その矛盾はおそらく、その思想を蒸発させずに思索せよと読者に命じているのだと言うのである。

真の哲学は全てこうした否定的な側面を持っており、矛盾律を永遠に止揚している。従って、そうしようと思えば誰でも、直ちにこの否定的な側面を際立たせて、どんな否定的な側面からでも懐疑主義を提示することができるのである。

と、万事このような調子でヘーゲルは、古代懐疑派の諸テーゼを"真の哲学"、すなわち、後に「ドイツ観念論哲学」と呼ばれたものの「一要素」として貪欲に取り込んでいく。その意味で、以下に引用する『哲学史講義』の発言は懐疑主義と哲学、とりわけヘーゲルの哲学との関係を明瞭に示していると言えるだろう。

懐疑主義に対しては肯定的な哲学は次のような意識を持ちます。懐疑主義の持つ否定の作用は自分自身の内にあって、この懐疑主義は自分に対立するものでも自分の外にあるものでもなく、自分の一要素をなしている、ただ、否定の作用が真理につながるところは懐疑主義と違うところだが、と。

さて、懐疑主義と哲学との関係について言えば、懐疑主義は具体的内容の一切を弁証法的に解体するものと言えます。真理に関するすべての観念は、内部に否定や矛盾を含む以上、その限界をしめすことができる。そして通常の一般性や無限性はこの次元を超えることができない。というのも、特殊に対立する一般や、限定に対する非限定や、有限に対立する無限は、それ自体が限定されたもの、対立の一方の項をなすにすぎない以上、相手からの限定を受けざるを得ないからです。分析的思考は、こうした限定つきの区別を最終的なものと考えるので、懐疑主義は、そこに攻撃の矢を向けます。

関連記事

参考

- 作者: G.W.F.ヘーゲル,Georg Wilhelm Friedrich Hegel,加藤尚武,門倉正美,栗原隆,奥谷浩一

- 出版社/メーカー: 未来社

- 発売日: 1991/06

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログを見る

- 作者: セクストスエンペイリコス,Sexti Empirici,金山弥平,金山万里子

- 出版社/メーカー: 京都大学学術出版会

- 発売日: 1998/02

- メディア: 単行本

- クリック: 13回

- この商品を含むブログ (8件) を見る

注

ブログ名の由来/はてなブログ5周年ありがとうキャンペーンお題第1弾「はてなブロガーに5つの質問」

8ヵ月以上ブログを更新していません。最後に書いたのは手コキについてのエントリーで、

このまま更新をさぼっていると品性を疑われかねないので、取り急ぎ更新致します。

今月の11月7日でちょうど5周年を迎えるはてなブログが、キャンぺーンをやっていたのでそれに乗っかることにしました。

はてなブログ5周年ありがとうキャンペーンお題第1弾「はてなブロガーに5つの質問」

1.はてなブログを始めたきっかけは何ですか?

このブログは読んだ本の感想を書き貯める備忘録としてスタートしました。国会図書館で読んだ本についてのEvernoteのメモ書きを一つのまとまった文章に書き起こしたのが最初の記事です。当時のブログ名は確か『断片』という名前で、特に具体的な誰かを宛先にして書くという訳でもなく、(読んだ本の内容をすっかり忘れているであろう)未来の自分に宛てて書いていました。数あるブログサービスの中で特にはてなブログを選んだ理由は、それ以前からはてなブックマークを愛用していたので、はてなのサービスに愛着があったからです。

2.ブログ名の由来を教えて!

ブログ開設当初は、読んだ本の内容を短く要約して一言感想を述べるだけで満足していました。けれども、何度か更新を繰り返すうちに、どれだけたくさんの本を読んでいても、その著者に対する批判なしにただ漫然と読んだのでは、きちんと本を読んだことにはならないのだと考え直し、理解と批判とがピッタリ一体となった読書感想文を心がけるようになりました。『魔法少女まどか☆マギカ』を巡る東浩紀の一連のツイートについてまとめた『女の子同士の不可能な出産』は、そういう批判的な姿勢を交えて書いた最初のエントリーです。

「批判的」と言うと、何か攻撃的で野蛮な、何にでもケチをつけて非難するような、そういう印象を持つ人もいるかもしれません。しかしながら、ここで「批判」と言うのは、単なる"非難"の意味ではなくて、《その著者の思考のプロセスをきちんと吟味しながら読む》というぐらいの意味です。

ブログ名を『学者たちを駁して』に変更したのもこの頃で、ヘレニズム期のギリシアで懐疑家[σκεπτικός]として活動したセクストゥス・エンペイリコスの著書『Πρός μαθηματικούς』[学者たちへの論駁]から盗りました。

「学者たち[μαθηματικοί]」(マテマティコイ)とは、古代・中世の基礎学級の教師たちの事で、具体的には、論理学者や弁論家や文法学者、並びに天文学・幾何学・数論・音楽の教師たちの事を言います。「学者たち」とは要するに、その昔西欧において自由七学科[septem artes liberales]と呼ばれたもの、すなわち、リベラルアーツの教師たちを指す言葉です。

もともと「数学(mathematics)」の語源であるギリシア語の「マテーマ」は、「学ぶ」と言う意味の「マンタノ」から来ている。つまり、「数を学ぶ」ことが、すなわち学問を意味したのだ。

ユークリッド『原論』の注釈者として知られるプロクロスによれば、ピュタゴラス派では、「マテーマ」を、まず数と量の二つに分け、それが静止しているか、運動しているかでさらに二つに分け、計四つに分類した。すなわち、静止している数が「数論」、運動している数が「音楽」、静止している量が「幾何学」、運動している量が「天文学」というふうに〔…〕。

ここから「数論」「音楽」「幾何学」「天文学」の四科(puadrivium)という学問の基礎科目が生まれ、これをベースに、「文法学」「修辞学」「論理学」が加わって、「リベラルアーツ(liberal arts)」と呼ばれた中世以降のヨーロッパの大学での教養カリキュラム「自由七学科」が形成される。〔…〕「リベラル・アーツ」ということばには、「人間の精神を自由にするための教養」という意味が込められている。

-浦久俊彦『138億年の音楽史』P212-213

ところが、これら自由七学科の「学者たち」には、誰もがそれぞれ自分の教えているものこそが他の何にも増して重要だと言い立てる傾向がありました。セクストゥスにとって「学者」とは、今の言葉で言えば「〜主義者」、既に前もって権威づけられた何らかの"立場"からしかモノを言えないドクマティスト[δογματικός](=独断論者)を意味していたのです。

「学者たち」は既に権威づけられた或る任意の"立場"からモノを言うことで、自分自身を無敵のもの・不死身なものとみなそうとします。ところがそれに対してセクストゥス・エンペイリコスのような懐疑家は、そうした"立場"の硬直性と恣意性に対して抵抗を試みます。「学者たち」は、自分たちのモノの見方を何にでも適用できると強弁し、一切のものの間に引かれた境界線を消し去ろうするのですが、懐疑家はそのような振る舞いに断固として抗うのです。

懐疑家[σκεπτικός]と聞くと、ただ疑うためだけに疑おうとする疑り深い人々、相対主義的で軟体動物的なめんどくさい人物をイメージしがちです。けれども、懐疑[σκέψις]にはもともと、鵜呑みにせずに実際に「調べてみる」こと、「境界線に眼を向ける」と言う意味があり、懐疑家とは本来、境界線を吟味する人たちのことを言うのです。ブログ名の『学者たちを駁して』には、以上に述べたような意味での懐疑家たらんとする意志が込められています。

3.自分のブログで一番オススメの記事

ジャック・デリダのハイデガー論を『テニスの王子様』の必殺技に結びつけて論じた『哲学にとってタブーとは何か』、柄谷行人の占い師としての側面を際立たせて取り出した『柄谷行人と占星術』も捨て難いですが、一つだけオススメを挙げるとすれば、マックス・ウェーバーの古代資本主義論について書いた↓の記事です。

4.はてなブログを書いていて良かったこと・気づいたこと

- このブログを書いてなかったら絶対に知りえなかったような面白いブログを発見できたこと。

- 親切な人たちにブクマやツイッターを通じて色んな事を教えてもらったこと。

5.はてなブログに一言

「学び」のサブカテゴリーに哲学・思想・批評・リベラルアーツのカテゴリーを作って欲しい。

参考

- 作者: セクストスエンペイリコス,Sexti Empirici,金山弥平,金山万里子

- 出版社/メーカー: 京都大学学術出版会

- 発売日: 2004/02

- メディア: 単行本

- クリック: 4回

- この商品を含むブログ (3件) を見る

- 作者: 浦久俊彦

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2016/07/20

- メディア: 新書

- この商品を含むブログ (2件) を見る

上海护证紛失記 第二話 「打飛機」

「そうだ、今日は奥さんもいないことだしセックスの話をしましょう。私の知る限り、日本のセックス産業は大きく言って三つに分かれます。」

過去記事

参考リンク

参考文献

注

蘇州市盘门景区。『三国志演技』でお馴染みの呉の孫権がお母さんのために建てたお寺らしい。城門の上に登って庭園全体を一望できるようにもなっているので、三国志ファンにはオススメかも。僕が訪れた時は残念ながら修繕中だった。

蘇州近郊の湖で食べた川の幸。あっさりとした優しい味付けでぜんぜん中華料理っぽくないが、美味しい。

午前三時の思想/ドゥルーズ『消尽したもの』を出発点に。

立っているよりは座っている方が、座っているよりは寝転んでいる方がくつろげるし気分がいい。去年の10月、ジャック・デリダとロラン・バルトを比較しながら姿勢について書いた時、

- 横になること、寝転ぶこと

これは座ったまま、起き上がることも横になることもできず死をを待つのみというもっとも恐るべき姿勢である。

おそらくベケットにおいて横たわった作品と座った作品(これだけが最終的なものだ)を区別しなければならない。座った状態の消尽と、横たわり、這いつくばり、あるいは釘付けになった状態の疲労との間には本性上の違いがある。-ドゥルーズ『消尽したもの』

横たわる者には、四肢を動かし、這い回って逃げ惑い、体勢を立て直して反撃できるチャンスがまだ残っている。佐藤十兵衛のように。だが、『夜の夢』の登場人物は、横になることもできず、夜が来てもテーブルの前に腰掛けたまま、萎えた頭は囚われた両手の上に置かれている。

夜テーブルの前に腰掛け、頭は両手の上…死んだ手を見るため、死んだ頭をあげた…

閉じた暗い所で板切れの上にはただ頭蓋骨が置いてあるだけ…

両手と頭は一つの小さな塊になり…

-ベケット『夜と夢』

こうなってしまえばもはや《為す術なし》であり、座ったままそこから立ち上がることはもうないだろう。疲れ果てて前のめりに倒れ込んだ者は、単にモハヤ何モ実現スル事ガ出来ナイだけに過ぎない。ところが、消尽した者は、モハヤ何一ツ可能ニスル事サエ出来ナイのだ。『夜と夢』に登場する呪われた人物は、あらゆる疲労の彼方で「さらに終わるために」一切の可能事に向かって絶縁を宣告する。

人はしばしば、白昼夢や覚めたまま見る夢と、睡眠中の夢とを区別することだけで満足する。しかしそれは疲労と休息の問題にすぎない。こうして人は第三のおそらくもっとも重要な状態をとらえ損なうのだ。それは〔…〕不眠の夢(それは消尽にかかわる)である。消尽したもの、それは目を見開くものである。われわれは眠りながら夢を見ていたが、いまや不眠のかたわらで夢を見る。-ドゥルーズ『消尽したもの』

人は疲れるものであり、だからこそ眠ることができる。逆に言えば、疲れを知らない消尽した者は眠ることができない。もしそうだとすれば、疲労と消尽とが「本性上」異なるものである以上、疲労の果てに眠りの中で見る夢と、消尽した者が不眠のかたわらで見る夢の「本性上の違い」を見届けた上でなければ、このエントリーを真の意味で「終わらせる」ことはできないことになるだろう。

イメージは、それ自身の消滅や散逸の過程と不可分なのだ。その過程が時期尚早にせよ、そうでないにせよ。イメージとは一つの呼吸、息吹であるが、それは消滅の途上で吐き出されるものだ。イメージは消えるもの、己れを使い果たすもの、すなわち失墜である。それはその高さ、すなわち零以上のその水準によってそれ自体定義されるような純粋な強度であり、強度は、ただ落下することによってその水準を描くのだ。-ドゥルーズ『消尽したもの』

イメージとは消えゆくもの、消尽するもの、「すなわち失墜である」。あるいはただ落下することによってのみその強度を測定しうるような『崩壊』と言い換えてもいい。《人生とは崩壊の過程である》という書き出しで始まるスコット・フィッツジェラルドのエッセイほど不眠症者の生み出すイメージ=夢についてのドゥルーズの考えを要約しているものは他にない。

もしも不眠症が属性の一つになるとするならば、それは三十代の後半に現れ始める。あの七時間という貴重な睡眠時間は、突然二つに分裂する。幸運な人であれば夜になって最初に訪れる甘美な眠りと朝方の最後の深い眠りとがあるわけだが、この二つの中間に、不吉な絶えず拡がってゆく間隙が生まれる。-フィッツジェラルド『眠っては覚め』

ぼくはたいてい寝酒を飲んでベッドに入るー同時にやる仕事として、かなり堅苦しい読書をいくらかやる。そういう主題の、比較的薄い本を選び、最後の葉巻を吸いながらうとうとするまで読み続ける。いよいよあくびが出始めたところで、しおりを挟んで本を閉じ、煙草を暖炉に捨て、電気のボタンを押す。最初は左を下にして横になる。そうすると心臓の鼓動が落ち着くと聞いたことがあるからだ。すぐにー昏睡。-フィッツジェラルド『眠っては覚め』

起きて散歩をする。寝室から廊下を通って書斎へ行き、また寝室に戻る。もし夏であれば裏のヴェランダへ出る。-フィッツジェラルド『眠っては覚め』

戦争の夢。日本人が至る所で勝利を収めーぼくの師団は支部五裂し、ぼくは隅々まで知り尽くした土地であるミネソタ州の片隅で守勢にまわっている。そのころ会議を開いていた司令部員と大体指揮官たちは、一発の砲弾によって殺された。フィッツジェラルド大尉が指揮をとることになる。堂々たる威厳をもって…。-フィッツジェラルド『眠っては覚め』

ーしかし、それまでのこと。この夢もまた何年もの使用で薄くすり減ってしまったせいで何の効果もない。不眠症者は眠りを誘発するあらゆる可能性を尽くした後、結局また

裏のヴェランダに戻り、精神の激しい疲労と神経の異常な緊張のせいでー震えるヴァイオリンを奏でる毛の切れた弓のようにー屋根の上に、夜いっぱいのタクシーの甲高い警笛の音や家路を辿る放蕩者の歌声の中に本物の恐怖が広がってゆくのが分かる。恐怖と浪費とー。浪費と恐怖ーぼくがそうだったかもしれないし、したかもしれないもの、つまり失われ、使い果たされ、過去のものになり、霧の晴れるように跡形もなくなって、二度と捕らえられないもの。たとえばこんなことを自制し、臆病だったのを大胆に、無分別なのを慎重に、そういうふうに行動することだって出来たはずだ。ぼくはあんなふうに彼女を傷つけなくてもよかった。ぼくは彼にこんなことを言わなくてもよかった。壊れないものを壊そうとして、自分自身を壊さなくともよかった。恐怖は嵐のように襲いかかったー今夜が死後に訪れる夜の前兆だとすればどうだー以来ずっと奈落にのぞむ断崖で震え続けるとすれば、自己の中にある下劣で邪悪なものが人を前進させ、世間の下劣と邪悪が目の前にあるとすればどうだ。取捨選択はない、道はない、希望はないー薄汚ない、悲劇じみたものの反復があるばかりだ。さもなければ、通過することも後退することもできずに永遠に境界線に立ち尽くすことだろう。時計が四時を打つころには、ぼくは一個の幽霊になっている。ベッドの傍らで、ぼくは両手に頭を埋める。やがて静寂ーそして静寂ーそして突然ーあるいは後になって思い出すとそうなのかもしれない。ー突然ぼくは眠っている。

眠りー本当の眠り、いとしきもの、秘められたもの、子守歌。ぼくを包み、平和や無の中に導いてくれるベッドと枕とは、とても深く暖かいーやがて暗黒の時間に浄化されたあとに、ぼくの夢が訪れる。

-フィッツジェラルド『眠っては覚め』

《人生とは崩壊の過程であ》り、空高く舞い上がり、落下することによってのみその高さが測られるような強度である。

人生は、つまり、そんなものだった。忘却の瞬間に、生は高く舞い上がり、突然、枕の中に深く落ちて、落ちてゆく。

われわれの文化において、「眠らずにいること」、見開かれたまま夜を開き、かつ祓い除ける目が担う栄光の意味を、睡眠を睡眠たらしめ、夢を妄想であると同時に運命の呟きたらしめ、光の中に真実をきらめかせる注意深い忍耐力が帯びる権勢の意味を、いつかは問わなければならいだろう。朝の覚醒のうちに、そして夜、他者が眠る中で明晰さを保つ徹夜状態のうちに、西洋はおそらく自らの根本的限界の一つを描き出してきた。-フーコー『夜明けの光を見張って』1963年

寝ずの番のテーマは重要です。このテーマは、牧人の献身なるものが持つ二つの側面を見せてくれます。第一に、牧人は、十分に食べ物を与えられたあと眠りこんでいる羊たちのために行動し、働き、そして献身します。第二に、牧人は、羊たちの様子を見守ります。群れの羊の一頭たりとも見失うことなく全ての羊に注意を注ぎます。かれは、群れをその全体において、また細部において知ることを求められているのです。

牧人的権力とは、群れのそれぞれの構成員に対する個別的な配慮を前提としている訳です。

われわれの社会だけが、莫大な数の人々の群れを一握りの牧人が相手にするという不思議な、権力のテクノロジーを発展させてきたのです。

-フーコー『全体的なものと個別的なもの』1981年

関連記事

眠れない夜のためのブックリスト

- 作者: ジルドゥルーズ,サミュエルベケット,Gilles Deleuze,Samuel Beckett,宇野邦一,高橋康也

- 出版社/メーカー: 白水社

- 発売日: 1994/02

- メディア: 単行本

- クリック: 7回

- この商品を含むブログ (9件) を見る

ドゥルーズの手によるベケット論『消尽したもの』(1992年)の他、『夜と夢』など、ベケットのテレビ作品の台本が四本収録されています。

僕の大好きな『眠っては覚め』、『意味の論理学』でドゥルーズが論じた『崩壊』、村上春樹が「A+の傑作」と評する短編『バビロン再訪』を読むことができます。不眠との関連では、『崩壊』三部作の一つ『取り扱い注意』がオススメです。

フーコーの初期の文芸評論を集めた本です。ブランショの弟子ロジェ・ラポルト著『夜を徹して』(1963年)の書評『夜明けの光を見張って』(1963年)が収録されています。タイトルの『夜を徹して』の一語が喚起する「徹夜」「夜警」「見張り」「不眠」「覚醒」などの諸テーマは、言うまでもなく、『監視と処罰』における一望監視装置の分析や、晩年の牧人司牧型権力の分析へと接続することができるでしょう。

フーコー・コレクション〈6〉生政治・統治 (ちくま学芸文庫)

- 作者: ミシェルフーコー,小林康夫,松浦寿輝,石田英敬,Michel Foucault

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2006/10

- メディア: 文庫

- 購入: 4人 クリック: 76回

- この商品を含むブログ (50件) を見る

本文の最後で引用した『全体的なものと個別的なもの』(1981年)が収録されたフーコー晩年の論文をまとめた本です。

《存在と不眠》について考え続けたユダヤ系哲学者の小論です。

著者は不眠症ではありませんが、過眠症を患っていたと言われています。本書にかぎらず『今夜、すべてのバー』でなどの作品においても、眠りについての興味深い記述を発見することができます。

過去記事

注

*3:「早く逝きし者が下降して到達するくにが、夕べのくにである。トゥラークルの詩を凝集させている場所の、場所としての性質は、隔絶した寂寥の地の隠れた本質なのであり、「夕べのくに」[Abendland]〔すなわち、西の国、西欧〕と呼ばれる。この夕べのくには、プラトン的-キリスト教的なくに、さらには、ヨーロッパという名で考えられるくによりも古い、すなわち、より早期のものであり、従って一層有望なくにである。というのは、隔絶した寂寥の境とは、高まりつつある世界年[Welt-Jahr]の「原初」であって、頽落の果ての深淵ではないからである。」

酔っ払いのついた嘘/太宰治『グッド・バイ』の感想

太宰治の遺作『グッド・バイ』を読み終えた。残念ながら連載13回目にして未完のまま中途半端に終わってしまっているのだが、毎回続きが気になる面白い作品だった。本を閉じた後、どういう訳かそれまでは一向に気にならなかったこの作者の生涯に興味が湧いてしまい、少しの間それについてググってみた。

太宰の遺書は、体をなしていない。メチャクチャに酔っ払っていたようだ。十三日に死ぬことは、あるいは内々考えていたかも知れぬ。ともかく、人間失格、グッドバイ、それで自殺、まァ、それとなく筋は立てておいたのだろう。

-坂口安吾『不良少年とキリスト』

生前からイタズラ好きで有名だった太宰は死に臨んでもなおイタズラをして文壇と言う小さな世間を騒がせた。死んだ日が13日。遺作となった小説のタイトルが『グッド・バイ』で、これは13回目で絶筆。不吉な「13」をズラリと並べてバイバイ=死というわけだ。内輪ウケを狙った筋書きとしてはよくできているような気もするが、安吾は太宰のつけたオチ=自殺の不手際を非難してこう罵っている。

本当の自殺よりも、狂言自殺をたくらむだけのイタズラができたら、太宰の文学はもっとすぐれたものになったろうと私は思っている。

-坂口安吾『不良少年とキリスト』

「人間失格」「グッドバイ」「13」なんて、いやらしい。ゲッ。他人がそれをやれば、太宰は必ず、そう言う筈ではないか。

-坂口安吾『不良少年とキリスト』

手厳しい。太宰があの時もしも玉川上水で死にそこなって生き返りでもすれば、前の日の酒の席での醜態を恥じて二日酔いの苦悶の中で書いたであろうようなことを安吾は淡々と綴っていて、ただひたすらに手厳しい。その手厳しさは、芥川の自殺に際して、谷崎が残したあの身も蓋もないコメントを想わせる。

芥川君は〔…〕小説を書くには不向きな人だった。

-谷崎潤一郎『饒舌録』

この世に、同じ形をした二粒の砂はない、同じ二つの蝿もいない、全く同じ手もない、鼻もない、という事を知り給え。

乾物屋なり、門番なりを描くなら、他のいかなる乾物屋とも門番とも違うと思わせるように描いてくれ。而も、これを表現するには、たった一つの言葉しかない。これを動かすには、たった一つの動詞、これを形容するには、たった一つの形容詞しかない事を知り給え。

「〔…〕まさか、お前、死ぬ気じゃないだろうな。実に心配になって来た。女に惚れられて、死ぬというのは、これは悲劇じゃない、喜劇だ。いや、ファース(茶番)というものだ。滑稽の極みだね。誰も同情しやしない。死ぬのはやめたほうがよい。うむ、名案。すごい美人を、どこからか見つけて来てね、そのひとに事情を話し、お前の女房という形になってもらって、それを連れて、お前のその女たち一人々々を歴訪する。効果てきめん。女たちは、皆だまって引き下がる。どうだ、やってみないか。」-太宰治『グッド・バイ』

参考

- 作者: パトリシアハイスミス,Patricia Highsmith,宮脇孝雄

- 出版社/メーカー: 河出書房新社

- 発売日: 1993/01

- メディア: 文庫

- クリック: 3回

- この商品を含むブログ (6件) を見る

関連記事

リンク

太宰治や坂口安吾など、当時の文豪たちが通っていた銀座のバーです。

銀座ルパンの沿革を知ることができるページです。

注

P・M・シュル『機械と哲学』について。

もしも道具がいずれも人に命じられるか、あるいは合図を受けるだけで、そのなすべき仕事を完成することができるなら、…職人の親方は下働人を必要とせず、また主人は奴隷を必要としないだろう。

ーアリストテレス『政治学』第1巻第4章

この点に関するディドロとダランベールの報告を引いておく。

機械的技術を実践することは、あるいは研究することさえも、その探求は骨折り多く、その省察は、下賤であり、それについての説明は困難、それと関わりを持つことは不面目、その数は尽きることなく、そしてその価値は取るに足らぬような事柄にまで身を落とすことであると、信じさせられるようになっていた。ーディドロ、ダランベール『百科全書』P297

機械的技術は手の働きに依存し、一種の伝承的手法の、この語を私が使ってよければ、奴隷となっているため、人間の中で偏見のために最下層の階級に置かれている人々に委ねられてきたのである。

ーディドロ、ダランベール『百科全書』P59-60

- 作者: ディドロ,Didorot,ダランベール,d’Almbert,DALMBERT,桑原武夫

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 1995/07/17

- メディア: 文庫

- 購入: 1人 クリック: 1回

- この商品を含むブログ (5件) を見る

◆

◆

『機械と哲学』を読みながら、ふと最近読み終えたばかりの藤村シシン著『古代ギリシァのリアル』の中で、《なぜヘファイストスはひどい扱いを受けるのか》を巡ってまるまる1章が割かれていたことを想い出した。確かに、鍛冶の神、要するに職人的技術の神であるヘファイストスは、美しいオリンポスの神々の中で、「例外的に外見をボロクソに言われるほど醜く、また足も不自由で杖を付い」た姿で描かれている。例えばこうである。

この私(ヘラ)の産んだ子ときたら、あらゆる神々の中で虚弱で、脚の悪いヘファイストスだった。私はあの子の両手をつかんで海に放り投げてやったわ。

『アポロン讃歌(讃歌第3番)』

それは貴族的なギリシャ神話の世界観の中で、鍛冶屋の地位が低かったことを反映しています。鍛冶屋は職人として利用されますが、そこまでの尊敬をもって接せられる存在ではなかったのです。古代ギリシャの中では、ヘファイストスをオリンポス十二神の中に数えていないアルカディアのような地方もあるくらいです。

◆

P・M・シュルが提起する「反機械的」メンタリティの概念は、奴隷制を廃棄し、人類に真の自由をもたらすはずの機械=ロボットを作ることができる神、すなわち、《職人的技術の神ヘファイストスがなぜオリンポスの神々の中で最下級の地位に甘んじなければならないのか》を別の側面から説明してくれている-と、そんなことを考えながら『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』を観始めた。

参考文献

(1)P・M・シュル『機械と哲学』

同書収録のエッセイ『古代思想史の課題』の中で『機械と哲学』が言及されています。

(3)ハイデガー『技術への問い』

技術[τεχνη]の本質を突き詰めて考えた場合、因果性の問いに行き着くのですが、本書は技術を出発点に因果性と自由の絡み合いについて考察したものです。

過去記事

注

*1:アリストテレスは『政治学』の中で、人間が人間でいるためには労働ではなく暇[schole]こそが重要だと述べている。古代ギリシアの市民は、大抵の場合2人~4人の奴隷を所有していたため、自分で働く必要がなかった。そのせいもあって労働は、「自由人らしくないこと」と見なされ、軽蔑の対象となっていた。

*2:なお、人間の機械的側面に注目した哲学者としてはライプニッツを挙げることができる。彼は「われわれはわれわれの行動の四分の三では自動人形である」と書いている。

*3:興味深い例外としては、シラクサを包囲したマルケルス指揮下のローマ艦隊を撃退した兵器「アルキメデスの装備」を挙げることができるだろう。

岩明均『ヘウレーカ』P51。