メガラ派について(2)/アリストテレス『形而上学』第6巻第2章1026b1

課題 - 『形而上学』の全体像を掴むこと

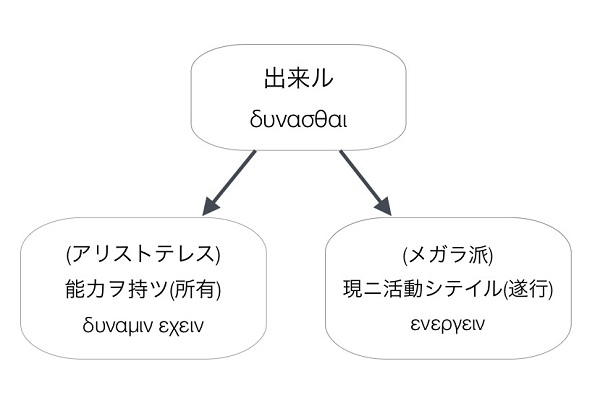

メガラ派との敵対的対決で幕を開ける『形而上学』第9巻第3章は、能力[δυναμις]の本質ではなく、能力の現実性を話題にしている。つまり、問われているのは、《能力が何で有るか》ではなく《能力がいかに有るか》である。《能力がいかに有るか》をどのように理解するかという点で、アリストテレスとメガラ派は相互に意見を異にしているのである。アリストテレスは、能力の現実性を「能力の所有」として理解する。他方、メガラ派は能力の現実性を「能力の遂行」として理解する。前回のエントリーで確認したのはここまでである。

今回は、メガラ派との論争により詳細に立ち入るための準備として、そもそも第9巻全体が『形而上学』全体の中でどのように位置付けられているのか、その全体像を概観することに努めたい。微に入り細に渡る注釈に没頭していると、ともすれば全体像を見失ってしまう恐れがあるからだ。

『形而上学』第9巻は、それ自体として独立した論考であり、全部で十章に分けられている。その研究対象は有るものに言及する「四通り」の方式の一つ、デュナミス[δυναμις]とエネルゲイア[ενεργεια]である。ラテン語ではpotentia[可能態]とactus[現実態]、日本語では「能力」と「現実化」、ないしは、「可能性」と「現実性」などと訳されている。

有の多義性

アリストテレスの『形而上学』の問題は、《有るものとは何か》である。デュナミス(可能性)とエネルゲイア(現実性)を扱う第9巻も、根本的にはこの問題領域に属している。アリストテレスに従えば、有ルモノハ様々ナ仕方デ語ラレル[το ον λεγεται πολλαχως]。有るものに関するサマザマナ[πολλαχως]語りの方式を、アリストテレスは全部で「四通り」の仕方で規定している。

『形而上学』第6巻第2章は、有るものの「四通り」の多義性[πολλαχως]についてこう述べている。

『形而上学』第6巻第2章

しかし、第一義的に語られる有るものは、様々ナ仕方デ語ラレ、そのうちの一つは「まったくたまたま一緒にそこに有るもの」〔偶然的に有るもの〕という観点からの有るものであり、これに対して、もう一つは真という意味での有るものおよび偽という意味での有らぬものであるが、これらと並んで、さらにカテゴリーの諸形態がある。すなわち、「何で有るもの」〔ウーシアー〕・「しかじかの性質で有るもの」〔質〕・「どれほどの量で有るもの」〔量〕、「どこに有るもの」〔場所〕、「いつ有るもの」〔時間〕、その他このような仕方で有るものを意味するものがあれば、それもである。さらに、これらすべてと並んで、デュナミス〔可能性〕とエネルゲイア〔現実性〕という意味での有るものがある。――このように、有るものは様々ナ仕方デ言及サレルのであるから…*1

この文の内容自体に詳しく立ち入らなくとも、少なくとも一つのことは明らかに見て取れる。それは、有るものの多義性が問題になっているということである。有るものは、様々ナ仕方デ語ラレル[το ον λεγεται πολλαχως]。様々ナ仕方デ語ラレル有るものの語り口を、挙げられた順序で書き出すと、↓のようになる。

このように有るものについての『形而上学』の語りは、四重の仕方で多重化されている。《有るものとは何か》という一見すると単純な『形而上学』の問いかけが今なお解決に至らず、議論が百出し、混迷を極めているのはなぜだろうか。その秘密は、有ルモノガ様々ナ仕方で語ラレルというまさにこの点にある。問いの困難は、まさにこの有るものの多義性[πολλαχως]に宿っているのである。

もし仮に、有るものがただ一つであれば(一義的であれば!)、問題はとうの昔に解決していたはずである。しかしながら、有ルモノハ幾通リモノ方式デ語ラレル[το ον λεγεται πολλαχως]。より正確に言えば、それは「四通り」の方式で語られる。有るもののこの四重化によって、これら四つの連関が相互に絡み合って途方もなく複雑化し、取り返しのつかないほど不透明になっているために、アリストテレスほどの哲学者でさえ、この問いの行き着く先を最後まで見通すことなく果ててしまった。

「有ルモノハ幾通リモノ方式デ語ラレル[το ον λεγεται πολλαχως]」というこの文は、アリストテレスのテクストを読んでいると、ある種の決まり文句のように何度も繰り返し現れてくる。しかしこれは、単なる紋切り型ではけっしてない。この短い文の中に、アリストテレスの哲学上の根本課題がはっきりと刻み込まれているのである。

有の多義性それ自体の二重化について

もう一つ注意を要する点がある。

有について言われるこのサマザマニ[πολλαχως]は、たいていは上に述べた「四通り」の有を意味している。確かに二通りか、ないしは三通りしか列挙されないことも時にはある。しかし、そのような場合でも基本的には事情は同じであり、サマザマニ[πολλαχως]は、原則としては「四通り」を意味しているのである。

けれども、様々ニ語ラレル有ルモノには、もちろん、より狭い意味もある。その場合には、上述の「四通り」の方式ではなく、そのうちのある特定の方式を意味しているのである。それは、「3.カテゴリーという意味での有」である。この方式で語られる有は、『形而上学』内部において、いつでもある種の特権的な位置を占めてきた。すなわち、3. カテゴリーという意味でのこの有は、「四通り」という意味でのサマザマニ[πολλαχως]のうちの一つであるばかりでなく、それ自身において様々ニ語ラレルモノなのである。すなわちこの意味での有は、カテゴリーの数と同じだけサマザマニ語られるのである。カテゴリーの数は全部で十個ある*4。したがって、カテゴリーという意味での有るものは、それ自体が様々ニ語ラレルモノであり、「十通り」の仕方で語られるものである。

要するに、さっきまでは「四通り」を意味していたはずのサマザマニ[πολλαχως]が意味するのは、今やカテゴリー内部の「十通り」の多重性なのである。しかも、この「十通り」の多重性は、それ自体である種の秩序を持っている。つまり、他のすべてのカテゴリー(質・量・場所・時間…)が、第一のカテゴリーであるウーシアー[ουσια](何で有るもの)へと遡及的に関連づけられるという分節構造を持っている。

以上の混み入った問題連関をハイデガーは1931年のアリストテレス講義の中でわかりやすい図にしてくれている。*5

かくして、広い意味での「四通り」のサマザマニ[πολλαχως]の内部に、さらに狭い意味での「十通りの」カテゴリーのサマザマニ[πολλαχως]が見出された。つまり、アリストテレスの『形而上学』においては、サマザマニ[πολλαχως]という表現それ自体が、サマザマニ[πολλαχως]、より正確に言えば「二重の意味で言われるもの」なのである。『形而上学』において、サマザマニ[πολλαχως]はそれ自体で広い意味と狭い意味とに二重化されている。『形而上学』を読む者は、誰もがこの二重化を正確に頭に入れておかなければならない。アリストテレスの特異な用語法を単に理解するためだけでない。有るものに対するアリストテレスの接近の仕方を、内在的に理解するためにも、是非とも必要なことなのである。

有の単一性について

有の多義性[πολλαχως]に関連して、予備的考察の最後の問題が浮上する。

- パルメニデスによれば、有は一である(有即一)。

- プラトンによれば、有は一であり、なおかつ多である(一即多)。

- 有の多義性は、アリストテレスによれば、「四通り」であり、そのうちの一つは、さらに「十通り」の仕方で分節されている(有即一即多=四→十)。

それでは、《様々ニ語られるこの有はいかにして一であるのか》。

問題は、多様なものとしての有の単一性をアリストテレスがどのように把握しているかである。

結論から言えば、この「いかにして」は類比[αναλογια]と規定されている*6。つまり、有の単一性は、類比としての単一性と了解されている。有は、様々ナ意味で(有と)語られるものにとって、一ナルモノであり、ある種の共通ナルモノ[κοινον]であるのだが、この場合の単一性を、アリストテレスは類比という意味での単一性と理解しているのである。

《様々ニ語られる有はいかにして一であるのか》。この「いかにして」はアリストテレスによって類比[αναλογια]と規定された。「四通り」ないしは「十通り」の仕方で様々二語られる有は、一ナルモノへと向かって収斂していくわけであるが、多重的に展開された有を一ナルモノに統一するその有り方が類比なのである。『形而上学』における有の単一性は、類比としての単一性である。

しかしながら、想い起こせば、アリストテレスは、サマザマニ[πολλαχως]という語を広い意味(四通り)と狭い意味(十通り)で使っていた。ところが、たった今、類比として規定されたされた有の統一性は、あくまで狭い意味でのサマザマニ(十通り)を一つにまとめる統一性でしかない。狭義の多義性を統一する有の単一性の有り方は確かに類比として規定されたが、広義の多義性を統一する有の単一性の有り方は、いまだ謎のままなのである。類比として規定された有の単一性は、広い意味での多義性(サマザマニ)の内部では、あくまでそのうちの一つを成すにすぎない。「四通り」の多義性を統一する有の単一性への問いはいまだ手付かずのままで残っているのである。

存在の類比

有は様々ナ意味で語ラレル。この文における語ラレル[λεγεςθαι]は、類比[αναλογια]の語ル[λεγειν]に当たる。さらに別の所で、アリストテレスは、類比の本質を「第一ノモノとの関係において語ルこと」だと規定している。したがって、様々ナ意味デ語ラレルモノは、「第一ノモノ」、すなわちアルケー[αρχη](始め、原理)との関係において語られる。今、問題になっているのは有であるから、この「第一ノモノ」は、第一ノ有、すなわち第一義的ニ有ト語ラレルモノである。

中世の哲学者たちは、この第一義的に語られる有るものの主導的な意味をウーシアー[実体]と呼んでいた。けれども中世の人々は、アリストテレスのサマザマニ[πολλαχως]には広い意味と狭い意味がある、ということがしっかりと頭に入っていなかったため、あくまで狭い意味での有(3. カテゴリーという意味での有)のうちで「第一ノモノ」であるにすぎないウーシアー[実体]を、「四通り」の有り方の全体にまで不当にも拡張してしまった。

これではまるで、4. 可能的に有ることや現実的に有ること、2. 真で有ることもまた、実体[ουσια]という意味での有に還元されなければならないかのようである。アリストテレスの『形而上学』は「実体論」である、という世間に広く行き渡った先入見は、二重化されたサマザマニ[πολλαχως]の不当な同一視によって生じている。

今日でも、まるで決まり文句のように、アリストテレスの『形而上学』は「実体論」にすぎないと人々は言う。だが、それは単に誰かの肩越しにしか『形而上学』を読まず、テクストそのものと向き合おうとしない怠惰な者の愚劣なたわ言にすぎない*7。彼らの誤謬は、様々ナ仕方デ[πολλαχως]の不十分な解釈に根を張っている。様々ナ仕方デ[πολλαχως]に込められたアリストテレスの哲学上の課題を人々は見落とし続けているのである。

問題 - 広義の意味での有の単一性はどのようなものか?

したがって次のように問うことが決定的に重要である。

このより広い意味での様々ナ仕方デ[πολλαχως]を一まとめにしている有の単一性はどのようなものか?この単一性もやはり、類比による単一性なのか?もし、そうだとすれば、ソレトノ関係ニオイテ「四通り」の仕方で有るもの言われる、第一ノ有ルモノとは、何か?

中世の人々はその第一ノ有を素朴にも実体[ουσια]だと結論した。しかし、その結論が誤謬であることは既に見た。

《有の広い意味での多義性を統一する第一の意味での有るものは何か?》

答えはない!

上に挙げられた有を語る「四通り」の方式のうちで、『形而上学』第9巻が扱うのは、デュナミス[可能性]とエネルゲイア[現実性]である。しかし、私たちは、デュナミスとエネルゲイアという意味での有は、その他の意味での有とどのような関係にあるのかをまだ知らない。また、両者は有の単一性のうちでどのように連関しているのかも知っていない。

《有るものとは何か》。このように「四通り」に折り目をつけながら展開する《有とは何か》。そもそも有のこの四重性は、本当に有のもっとも根源的な多義性なのか。そうでないとすれば、なぜ、そうでないのか。そもそも有を語る方式は本当に四つなのか。有の多義性はなぜこの四つであり、三つや五つではないのか?そもそもアリストテレスは有を一体どのように理解しているのか?

アリストテレスが突如としてメガラ派との批判的対決を開始する第9巻第3章の解読作業は、第9巻第3章の単なる注釈にとどまるものであってはならない。解読は、上述の意味での《有るものとは何か》の暗く不透明な問題連関を明るみに出すような仕方で遂行されなければならない。(続く)

過去記事

メガラ派について(1)/アリストテレス『形而上学』第9巻第3章 1046b29-1047a64

参考

- 作者: アリストテレス,出隆

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 1959/12/05

- メディア: 文庫

- 購入: 9人 クリック: 67回

- この商品を含むブログ (28件) を見る

- 作者: M ハイデッガー,Martin Heigegger,Konrad Baldrian,岩田靖夫,篠沢和久,天野正幸,コンラートバルドリアン

- 出版社/メーカー: 創文社

- 発売日: 1994/10

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (1件) を見る

参考リンク

注

*2:=付帯的に有るもの[ον κατα συμβεβηκος]。

*3:カテゴリー[κατηγορια]という名前は言明=ロゴス[λογος]から取られた。言明する=術語づける[κατηγορειν]とは、或るものをそれ自身に即して「提示すること」である。アリストテレスはこの構造を鋭く見てとることで、有への問いを練り上げた。どのようにしてロゴス[λογος]からカテゴリーが獲得されうるのか。そしてカテゴリーとは何か。何がアリストテレスにとってカテゴリー獲得のための基準であったのか。カントとヘーゲルは、アリストテレスはカテゴリーをただ単に拾い集めただけだと主張したが、この問いは今日なお論争中である。いずれにせよ、カテゴリー[κατηγορια]の語源にロゴス[言明]があることは注目に値する。カテゴリーは、その本質に応じて、有のあり方を示すものである。有を問うことは提示としてのロゴスのなかで実行される。より正確に言えば、ロゴスが有るものを提示し、有るものはロゴスの中で手に入りうるものとなる。すなわち、有の諸規定は、ロゴス[λογος]によってその特徴を言い表される。その意味で、ギリシャにおける有への問題は、ロゴス[λογος]への問いの中で方向づけられている。カテゴリーは、その意味に従えば、有のあり方のことを言っているのであり、有るものをそれ自身に即して規定することと関わっている。しかし、カテゴリーには、ある種の限界もある。というのは、有るものと有があるのは、それらがカテゴリーにおいて手に入りうるものとなったときだけに限られるからである。さらに、カテゴリーによって捉えることができるのは「直前のもの」としての有るものだけだという限りで、カテゴリーは固有の限界を持っている。ここで「直前のもの」というのは、感覚サレルモノのことである。そのため、プロティノスは、非感覚的な思惟サレルモノを問わなかったとしてアリストテレスを非難している。「アリストテレスは思惟サレルモノを考慮に入れていない。それは感覚サレルモノと同じように有によって規定されているのに」〔プロティノス『エンネアデス』Ⅵ、1 ・1以下〕。とはいえ、プロティノスもそれほど前進したわけではない。

*4:カテゴリー[κατηγορια]には次のものがある。1. ウーシアー[ουσια]、2. 量[ποσον]、3. 性質[ποιον]、4. 関係[προς τι]、5. 場所[που]、6. 時[ποτε]、7. 位置(姿勢)[κεισθαι]、8. 状態[εχειν]、9. 為スコト[ποιειν]、10. 被ルコト[πασχειν]。バンヴェニストの『一般言語学の諸問題』によれば、以上10個のカテゴリーは、それぞれギリシア語の文法事項に対応している。1.実詞、2.量の形容詞、3.質の形容詞、4.関係詞、5.場所の副詞、6.時の副詞、7.中動態、8.中動態の完了、9.能動、10.受動

*6:アリストテレスはその証明を『形而上学』第三巻で行っている。

*7:そのようなたわ言の例としては、『探求Ⅱ』での柄谷行人の発言を挙げることができる。固有名について論じた第三章「名と言語」の冒頭で、彼はこう述べている。「アリストテレスは、プラトンに対して、本当に存在するもの(実体)は個物(個体)であると考えた」。しかし、こうした理解が初歩的な誤謬であることは既に見た。アリストテレスにとって、2. 「本当に(=真に)存在するもの」は、3. 「実体」[ουσια]などではあり得ない。「真という意味で有るもの」を「実体」へと還元するこの「同一視」は、『形而上学』において有の多義性が「四通り」と「十通り」という二重の仕方で展開されている事態を迂闊にも見落とすことで生じている。或る思想を一挙に指し示すことの出来る気の利いた名称を一度でも見出してしまえば、残りは自動的に出てくるものだ。「実体論」というこの便利な名称は、その思想の持つ固有のものをいっそう正確に研究するという労苦から人々を解放してくれる。今日アリストテレスの『形而上学』は、「実体論」とみなされることによって、哲学の初学者なら誰もがそれに暴行を加えることができるような既に清算=抹殺された過去の遺物として散々に誹謗されている。柄谷のような初学者でさえ、かかる名称を挙げさえすれば、考えに考えた上で練り上げられたアリストテレスの作品を頭ごなしにやっつけることができる。それ程までに「実体論」という言葉は、今やアリストテレスの思想全体を要約する一般的名称として流通している。けれども、「有ルモノハ様々ナ仕方デ語ラレル」という『形而上学』の命題は、そうした安っぽい要約を粉微塵に粉砕する何か根本的な真理をその内に含んでいるのではないだろうか。ただし、その真理を人はそう簡単に、またいかなる条件もなしに見抜くことはできない。そうではなくて、その真理は、個人としての読者だけがその都度、自分自身だけで見抜きうる性質のものなのである。ただし、彼や彼女が哲学していることを前提しての話であるが。