アンチテキスト/アドルノのヘーゲル論『暗い人』について

方言で哲学することはできるか?

アドルノによれば、ホルクハイマーによるこの寸評は、決してただヘーゲルの言葉のなまりが酷くて聴き取りづらかったということだけを指摘して言ったものではない。そうではなくて、ヘーゲルがなまったままで、言い換えれば、ある意味で言葉遣いに対して「無頓着」*2なままで、ああいう抽象的で難解な思弁を展開した点に注目して言ったものなのである。

ヘーゲルは生涯、つまりプロイセンの国家哲学者と世に言われるようになってからも、シュヴァーベンなまりをやめなかった。これは周知の事実である。修辞を駆使し言葉巧みに哲学を語ろうとするでもなく、かと言って日常の言葉に置き換えて平易に哲学を語ろうとするでもなく、彼はあくまで方言まる出しの文体で哲学を語ろうとする。要するに、ヘーゲルはなまりを正さないままで哲学した。アドルノはその点を指摘して次のように書いている。

彼の叙述の仕方は、超然たる、どうでもいいという態度で、言語に対していた。

そのせいもあって、口頭でおこなわれたヘーゲルの大学での講義は、どちらかと言うと、「しまりのない*3調子」をもったものだった。この点に関するH・G・ホトーによる有名な報告を読んでみよう。

彼〔ヘーゲル〕はぐったりとして、気難しげに頭を下げて、かがんで坐っていた。そしてページをパラパラとめくり、絶えず話しながら大きなフォリオ版ノートのなかを、前後に、上に下に探した。つねに咳をしたり、咳ばらいをして、それが話の流れを妨げた。どの文章もポツンと語られ、それもやっとのことで、細かく切れぎれになり、ごちゃごちゃになって出てきた。どの単語もどの音節も、嫌々やっと口を離れたあと、キンキンした声とひどいシュヴァーベンなまりで語られると、まるでそのどれもが非常に大切であるかのような、変に深い重味をもつのだった。……立板に水を流すような雄弁は、話そうとする内容を心のなかですっかり仕上げ、完全に暗記していることを前提する。形の上で熟練すれば、半可通の者でもきわめて優美におしゃべりを続けることができる。けれどもヘーゲルは非常に強力な思想を、事物の底の底から運び上げなければならなかったのだ。しかも、これらの思想を生き生きと働かせようと思えば、たとえそれが何年も前から日々あらたに考え抜かれ、手を加えられてきたものであっても、いつも生き生きとした現在の姿において、彼自身のうちでもう一度産み出さねばならなかった。

「立板に水を流すような雄弁」は、訓練すれば誰にでもマスターすることができる。けれども、ヘーゲルはそうはせず、あくまで「キンキンした声とひどいシュヴァーベンなまりで」自己の哲学を語り続けようとした。こうした特徴はけっして、記憶の助けとしてのみ書かれ、生前には出版されなかった口頭での講義録だけに固有のものではない。むしろそれは、ヘーゲルの全著作を貫くものであり、しかも、この特徴は年を経るごとにますます強まっているのである。

暗い人

ヘーゲルの著作は分かりにくい。『歴史哲学』や『法哲学』はまだしも、『精神現象学』のような抽象度の高い著作、特に『大論理学』は分かりにくい。といっても、その分かりにくさは、難解さで定評のある他の哲学者のテキストとは異質なものである。彼のテキストが要求していること、それは、本文を精読し、思考力を働かせることで、疑いもなくそこにある文意を確認するといった単純なことではない。それどころか、多くの箇所では、文意そのものが不確かである。

偉大な哲学が数あるなかで、ひとりヘーゲルだけは、そもそも何のことを言っているのか、しばしばまったくわからず、的確に決めることもできない哲学者である。いやこの人の場合は、そうした決定ができるということすら保証されていない。

ヘーゲルのテキストを読むことが難しいのは今も昔も変わらない。だが、読者は、それが何を言っているのかすぐに決められないような章句を無視してはならない。むしろ、個々の章句の意味は、その章の概念的構造を知ることによってはじめて明らかになる。だが、その章の本文だけにかじりついていたのでは、その章の構造を取り出すことはできない。むしろ、そうした章句の構造は、ヘーゲル哲学の内容から導き出されなければならないのである。

語りえないものを語る

その意味で、《真理はけっして個々のテーゼや局部に限られた実証的な言表のうちにはとらえられない》というヘーゲルの教えは、ヘーゲルの著作を読む場合にも当然の如くあてはまる。何事もけっして孤立しては理解されず、すべては全体との関連においてのみ理解される。ところが、困ったことに、その全体は個々の個別的契機のうちに宿っている。なぜなら、ヘーゲルの言う全体は、それを構成する個々の諸契機に対する抽象的な上位概念などではないからだ。むしろ、反対に、全体は個々の具体的な諸契機を通り抜けることで、初めて達することができるようなものなのである。*6

全体と諸部分が取り結ぶこの弁証法的な関係は、はじめから文章の手に負えるものではない。というのは、文章は、そもそも、全体と諸部分の統一を一挙に処理することができないからだ。一義的なことを一義的に述べようとする限りにおいて、およそ文章というものにはかならず限界がある。

要するに、ヘーゲルの著作は文章による記述ではけっして言い尽くせないようなことを、文章によって言おうとしているのである。ヘーゲルの著作に宿る一種独特の難解さ=暗さの秘密は、まさにこの点にある。そのことをわかった上でアドルノはヘーゲルの肩を持ち、こういうことを言っている。

われわれは、ヘーゲルにおける文章的記述に対しては、それだけのハンデを認めてやらねばならない。

ヘーゲルは確かにいいことを言っているのだが、文章が良くないせいで損している。要するに、ヘーゲルの著作は自分が言いたいことをはっきり言うことができていない。にもかかわらず、アドルノは、自分が言いたいことをはっきり言うことができない者のために時間を潰すのはもったいないと却下する(言語)実証主義者たちのケチくさいもの言いには与しない*7。ヘーゲルの著作にはいいこともたくさん書いてあるのだから、読まずに済ませるのはもったいないと言うのである。

だが、他方でアドルノは、文章ではそもそも言い尽くせないことを文章によって言い表そうとして、ヘーゲル自身が選択したあの独特の文体の方は非難する。例えばこうである。

もしヘーゲル哲学の個々の文章そのものが〔全体と諸部分の〕こうした統一を表現するには不適切であるということを証明しているとしたら、まずその形式が不適切なのである。というのは、文章の形式はいかなる内容をも完全にはとらえることができないからである。それができるなら、ヘーゲル哲学も、内容の教えるものを表す概念に窮したり、誤りやすい概念を使ったりしないでもすんだに違いない。

アドルノはヘーゲル哲学の内容ではなくその形式、すなわち彼の文体の“不適切さ”を非難する。ヘーゲルの文体は、文章では言い尽くせないことを言い表そうとするには「不適切」であり、他に類をみない彼の思想を表現するにはふさわしくないというのである。そしてヘーゲルの“不適切な”文体は、結局のところ、彼の根っこにある言語不信に由来している(とアドルノは考えている)。

彼の思考が言語を敵視する力は非常に深く、ためにヘーゲルは文章家として客観的表現の優位を捨てた。〔…〕すべての反省を反省したヘーゲルも、言語のことはかえりみなかった〔反省しなかった〕。

ヘーゲルの言語観

確かにヘーゲルは「文体などどうでもいい」と考えていたし、言葉遣いに関しては死ぬまで「無頓着」だった。彼が「言語のことはかえりみなかった」というのはその意味で正しい。そして、アドルノにとって、例の「キンキンした声とひどいシュヴァーベンなまり」はその証拠に他ならない。

つまり、ヘーゲルは、自分が話している通りでも(シュヴァーベンなまりのままでも)、語りえないものを語ることができる、と信じていた。異質なものを何一つ加えなくても、語りえないものを何とかして語ることができるはずだと彼は信じていた。ヘーゲルのテキストがどうにも手に負えないほど難解なのはそのためなのだ。

ヘーゲルの言葉遣いは、「話し言葉が書き言葉に優先するといういささか古臭い考えに従って」いたし、彼自身は常に「文体などどうでもいい」と考えていた。だから、数多くのドイツ人哲学者たちと同じように、ヘーゲルもまた、同時代のフランス人が得意とする「機知に飛んだ」おおげさな文体に敵意を向けていた。というのは、素朴な人間ほど、素朴でない仰々しい言葉を用いることで、既成の権力に唯々諾々と従っているにすぎない自分自身を粉飾しようとするものだからである。

つまり、一方で、ヘーゲルは、ディドロやヴォルテールのような隣国フランスの百科全書派の哲学者たちが用いる素朴でない技巧的な言語(レトリック)に対して不信を抱いていた。だが、他方で彼は、素朴な日常言語を用いて哲学することもまたできなかった。なぜなら、ヘーゲルの哲学が言おうとしていることは、そもそも日常言語で言うことができる健全な常識とは程遠い思弁的な性質を持ったものだったからである。

物体の世界では、水がメディア(媒質)の力をもっているが、精神の世界では〔…〕記号一般が、より詳しく言うと言語がそうしたものと考えられなければならない。-ヘーゲル『大論理学』

精神の世界では言葉が全てのメディア(媒体)となる。そして、言葉は、ヘーゲルにとって、あらゆる哲学が目標として掲げる客観的なもの(真理)からは程遠く、あくまで主観的なものであり、主観が意識する内容を、他人に対して表現するメディア[medium]以上のものではない。つまり、ヘーゲルは、言葉をあくまでコミュニケーションの手段として考えることを好み、「真理の現象」として考えてみようとはしなかった。言葉(記号)は真理からは程遠い。その意味で、ヘーゲルの言語観は若い頃のニーチェのそれとよく似ている。

言語はレトリックである。というのは、言語は、憶見だけを転移させようとするのであって、認識を転移させようとはしないからである。

-ニーチェ『古代レトリック講義』

しかしながら、ニーチェと同じくヘーゲルもまた、単に言語によるコミュニケーションを軽蔑すれば、それでよしとしたわけではない。つまり、彼は文体のことなど全く配慮せず書いたわけではない。

素朴でない技巧的な文体と素朴で平易な文体のどちらを選ぶべきか。このどうしようもない二者択一に対するヘーゲルの解決の仕方は、「その見てくれの悪さにおいて、まさしくラディカルだった」。そのどちらでもない第三の道があったのである。すなわち、

彼は、たとえ無意識のうちにであれ、言語に対する自分の懐疑的な、どうしても素っ気ない無愛想なものとなりがちな態度を、文体の原理にまで高めたのである。

アンチテキスト

いくら弁証法が文章に対して抗議しようと思ったところで、その抗議は文章によってしかすることができない。そのため、文章そのものに対する抗議はいつも、どうしようもないパラドックスとして却下されてしまう。ところが、ヘーゲルは、このどうしようもないパラドックスという災いを転じて福となす。

ヘーゲルは他の大勢の人々によってすっかり言い尽くされた日常的な言葉遣いを用いることも選ばなかったし、そうした素朴な言葉遣いを軽蔑するあまりに技巧的で利口ぶった哲学的ジャーゴンを用いることも選ばなかった。彼が選んだのは、そのどちらでもない、「言語に対する自分の懐疑的な」態度をそのまま「文体の原理にまで高め」るという道である。

その意味でヘーゲルのテキストは、反テキスト[Anti-Text]である。

すなわち、彼にとって理想の叙述とは、叙述の否定だったのである。

西洋哲学はギリシアに始まり、ヘーゲルを待って「完了」する。この点について、ヘーゲル自らが自信たっぷりにこう語っている。

哲学としての哲学の内には、すなわち現今の最後の哲学の内には、数千年の労作が産み出した全てのものが含まれている。現今の最後の哲学は、全ての先行するものの結果である。

「現今の最後の哲学」と言うのは、もちろんヘーゲルの哲学、すなわち彼の思弁的観念論のことである。つまり、ヘーゲルの主張では、彼の思弁的観念論の体系において、哲学はすべて「完了」した。すなわち、哲学はそれ自身にとって最高の目標、すなわち真理に達したと同時に、そのことをもって完結したのである。哲学はギリシアに始まりヘーゲルと共に「完了」する。

ところが、アドルノは、ヘーゲルの哲学が、一方で、〈哲学の完了〉という途方もない要求を掲げていたにもかかわらず、他方で、その内容をはっきりと叙述することを断念しなければならなかったというこの軋みに目を付ける。確かにヘーゲルの弁証法は何か途方もないことを成し遂げている。だが、それに対してヘーゲルの文章は「弁証法的内容には遠く及ばない」。それはおそらくヘーゲルの文章そのものが「全体と諸部分の統一」や「非同一なもの」といったそもそも言葉では言い尽くせないものを表現するには「不適切」だったからだろう。そのせいで、ヘーゲルは自身の著作において、自分が言いたいことをちゃんと言えていない。

ヘーゲルが自分の著作のごくわずかな部分しか出版しなかったという事実は、その傍証となる。実際、彼の著作の大部分は、口頭で行われた講義を聴講者が筆記したものか、いくつかの下書きを寄せ集めた手記でしかない。つまり、ヘーゲルのテキストは、どちらかと言えば口頭での講義に近いものが、書かれたテキストよりも数の上で優位を占めているのである。

われわれは、『精神現象学』をまだどうにか「著書」と見なすことができる。しかし『大論理学』になると、もうそうはゆかない。

要するに、ヘーゲルのテキストは、「大学での講義のプラトン的イデア」以上のものではない。まさにこの意味において、ヘーゲルは自らの哲学を書くこと=叙述すること自体を否定している。そこには書かれた言葉に対する根強い不信が宿っている。アドルノは、ヘーゲルのテキストの想起的性格に着目し、彼の著作が「大学での講義」の備忘でしかないことを見抜いていた。「ヘーゲルのテキストは、アンチテキストである」という逆説的寸評は、以上の意味において理解しなければならない。

思想の映画

ヘーゲル以前の哲学者たちは、認識の対象をまるで写真のように静止したものでなければならないかのように考えていたようである。だが、アドルノによれば、デカルトが唱える明晰さ=分かりやすさという基準は、その対象が認識主観=カメラによって固定されうる場合にのみ無条件に妥当するものである。つまり、わたしたちがあらゆる認識に明晰さを要求できるのは、その対象がまったく動くことがなく、しっかりと固定して眺めることができる場合だけなのである。

それに対して、ヘーゲルの考える認識の対象はまさにその正反対の性質を持っている。彼にとって認識の対象は、それが主観=カメラのかたわらを通り過ぎるだけでなく、それ自身の中でも活発に動いているという点で、デカルトのそれとは似ても似つかぬものである。従って、片時もじっとしていないこの対象を捉えるには、主観=カメラの方も、三脚に載ったカメラのようにただじっとしているのではなくて、映画を撮る時のカメラマンのように、自らも動かなければならないということになる。それゆえ、デカルトが要求する明晰・判明性の基準は、二重の意味で疑わしいものとなる。それは、運動そのものを捕捉することを狙ったヘーゲルの教えに比べると、どうしても杓子定規的にならざるをえない。

哲学は、標本台の上に動かないようにピンで止めることができないような不明瞭なもの、確たる輪郭のないものさえも語ることを要求されている。ヘーゲルにとって、動いているものに目を遣ること、そしてそれに併せて自身もまた絶えず動き続けることこそがまさに哲学の任務なのである。だから、

本当のことを言うと、哲学と言うものは、明瞭性などを要求される筋合いのものではないのである。むしろ、それを限定的に否定すべきである。

哲学は、事物をピンで固定する眼差しをもすり抜ける諸契機、あるいはそもそもそういう眼では近づくことができない諸契機さえ描くことができなければならない。

そのため、ヘーゲルの文章は、自分の取り扱う内容が絶えず動き続ける過程なら自分自身をも過程として「不断の生成状態において」言い表そうとする。けれども、普通に考えれば、常にじっとしていないその内容を叙述する彼の文章までが落ち着きなく動いている必要は全くない。にもかかわらず、ヘーゲルの文体は、その思想内容と同様に、「不断の生成状態に」あり、絶えず動いている*11。

その意味において、

時代を超えた比喩を使えば、現在出版されているヘーゲルの諸著作は、テキストというより、むしろ思想の映画である。

実際、映画を見ることの内には独特の困難が宿っている。映画を見慣れていない人は、映画の中で絶えず動いている映像の細部を、けっして写真のようにはしっかりと心に留めるていることができない。ヘーゲルの著作についても同じことが言える。彼の著作を読む者がそこに独特の手強さを感じるのは実にこの点である。そしてまさにこの点で、ヘーゲルのまるで映画のような文章表現は「弁証法的内容には遠く及ばない」。

おそらく弁証法的内容は、その単純な帰結から見て、この内容とは正反対の叙述が必要なのではあるまいか。

では、すぐ上でアドルノが考えている「不断の生成状態にある」「弁証法的内容」とは「正反対の叙述」というのは具体的にはどのようなものなのか?それはおそらく、《われわれは、ただ自分がなし終えたこと、自分があとに残したものについてしか書くことができない。》というニーチェのモットーに従った叙述になるだろう。これはちょうど、自分の取り扱う内容が絶えず動き続ける過程なら自分自身をも過程として「不断の生成状態において」言い表そうとするヘーゲルの映画的な態度とは「正反対」の態度である。言語を敵視するあまり、全てを反省したヘーゲルも、言語については反省しなかった。そのため、彼の叙述は、語ろうとする内容にそぐわない無頓着さで動いたのである。

要するに、彼の著作は、叙述のうちで直接に内容と似たものになろうという試みである。

アドルノは、ヘーゲルの文章を、内容と「似たものになろう」とする一種のジェスチャーないしは「絵文字」とみなしている。彼にとって、シュヴァーベンなまり丸出しで哲学するヘーゲルの語り口は、〈哲学の完了〉というへーゲル哲学が掲げる荘厳な要求に比して、どうしてもそれに似つかわしくない何か辿々しい子供じみたものに映っている。その意味で、ヘーゲルの文章は、まだその国の言葉を満足に話せない外国人観光客が身振り手振りで自分の言いたいことを現地の人に一生懸命伝えようとする様子に喩えることができるだろう。

それは、方言、特に翻訳不可能な「ハー、ノー」という音をともなうシュヴァーベン方言が、標準語からはもうなくなった身振りの宝庫であるのと、よく似ている。

終わりに

ヘーゲルは自分が言いたいことを満足に言えてない。言葉では言い尽くせないものを言おうと欲したヘーゲルも、それを“適切に”表現する形式の選択において誤った。彼の文章は、アドルノの意見に従えば、その内容に比べてどこか辿々しいところを残している。そして「思想の映画」に喩えられるヘーゲルの“不適切な”文体は、真理からは遠く離れた言語に対する彼のそっけない態度、すなわちその言語不信に根ざしている。著作のほとんどが「書かれたテキスト」として残されていないことや、シュヴァーベンなまりを死ぬまで正そうとしなかった彼のあの「しまりのない」講義はその証拠である。

ヘーゲル哲学の表現形式に関するアドルノの非難は、要するに、方言を正さない限り、ヘーゲルの哲学は自分の言いたいことを満足に言うことができないと言っているに等しい。多少自由に言わせてもらえば、上記のアドルノの意見、特にヘーゲルの方言に対する彼の意見には少々疑問がある。

僕は今でこそ仕事の関係で東京で生活しているけど、もともと大阪生まれの大阪育ちで、ネイティブの関西人だ。東京に出てきた関西人は大雑把に言って二種類に分けることができる。すなわち、東京での生活に順応して“標準語”をしゃべる関西人と頑なに関西弁をしゃべり続ける関西人である。

僕の場合は、前者であり、自分から関西出身であることを言わない限り、関西人であることに気づく人はもういない。そして、そういう隠れ関西人は僕の知る限りけっこう多い。だけど、そんな僕でも、東京にいながら関西弁を話し続ける人たちの気持ちはよくわかる。彼らが関西弁でしゃべるのは、言葉遣いに対する無愛想な態度の現れなんかじゃない。

同じことがヘーゲルについても言えるのではないだろうか。シュヴァーベンなまりを終生大切に守って思索を続けたヘーゲルの気持ちはよくわかる。いずれにせよ、《標準語でしか哲学を適切に表現することはできない》とか、《方言を正さないのは言語に対する無頓着な態度の現れである》みたいな、アドルノのお高くとまった物言いは正直好きじゃない。

ついでに言っておくと、ドイツ語でなければ哲学は出来ないと考え、フランス語やその他の言語で哲学をやることを非難したハイデガーみたいな物言い*13も同じように不快である。アドルノやハイデガーに限らず*14、ドイツの哲学者にはそういうことを言う人が沢山いる。*15

自国の言語に有利な基準にもとづいて、各国の言語の中に優劣を定めるのは、ドイツ人の昔ながらのやり口であり、特に合理的な根拠があるわけではない。そういう根拠のない法螺噺を経験的な与件に偽装するのはドイツ人哲学者に共通して見られるひとつの欠陥であり、アドルノやハイデガーが“純正の”ドイツ語の哲学への“適正”を語るとき、彼らは同じ誤謬を犯している。しかし、“不純な”ドイツ語を死ぬまで正さないまま哲学を「完了」させたヘーゲルは、その存在自体がそうした『ドイツイデオロギー』に対する絶好の反証となっている。アルジェリア生まれフランス育ちのユダヤ系哲学者であるジャック・デリダはおそらくそういうことを念頭に起きながら、『哲学とナショナリズム』の関係について考えていたのではないだろうか。

ヘーゲルのシュヴァーベンなまり*16*17はアドルノの見立てとは反対に肯定的に捉えることができる。《方言で哲学することはできるか?》もちろんできるに決まってる。当たり前じゃないか!…そんなことを思いながら、『三つのヘーゲル研究』に収録されているアドルノのヘーゲル論『暗い人』を読み終えた。

この型(シュヴァーベン)の頭は時の経つうちに時折、大きな世界のただ中に割りこんで、彼らのいつも多少ひからびた頑固な思想を、新しい強力な体系の中心にするのだった。それは、シュヴァーベンの国は、きわめてしつけのよい神学者を世に送るばかりでなく、伝統的に哲学的思索の能力のあることを誇りとしているからである。実際これまでにもうたびたびこの哲学的思弁は声望高い予言者、あるいは異端の説をなすものを生んでいる。

ーヘッセ『車輪の下』

- 作者: テオドール・W.アドルノ,Theodor W. Adorno,渡辺祐邦

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2006/03

- メディア: 文庫

- 購入: 1人 クリック: 1回

- この商品を含むブログ (12件) を見る

関連する記事

[

参考にした記事

上記講演についての浅田彰による解説です。

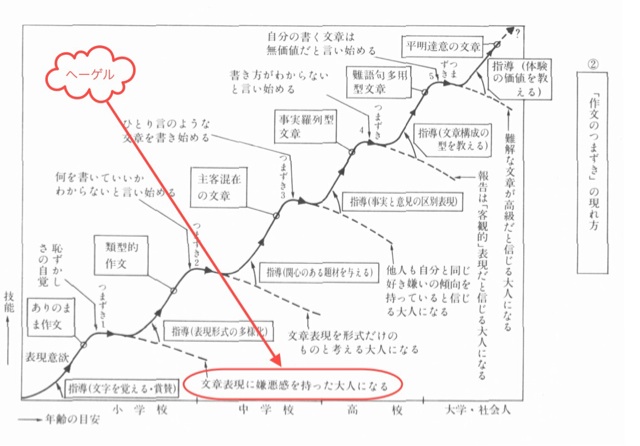

これは書くことがとことん苦手な人のために書いた文章です→小学生から大人まで使える素敵な方法 読書猿Classic: between / beyond readers

「作文のつまずき」の現れ方について。

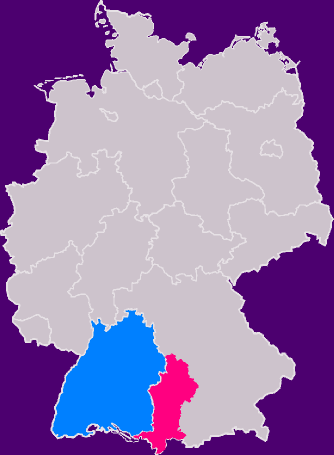

ドイツ内におけるシュヴァーベンの位置。青はバーデン=ヴュルテンベルク州、赤はバイエルン州内のシュヴァーベン行政管区。

注

*1:シュヴァーベン[Schwaben]はドイツ南西部の地域。特に東部は、文化的にも独特の風土を持つ地域として知られ、この地域の方言はドイツ語の中でも特に訛りが強いと言われている。そのため、伝統的にシュヴァーベン人といえば〈田舎者〉の代名詞となっている。だが、他方で、シュヴァーベン人は、〈分をわきまえた質素な精神〉の象徴としても引き合いに出される。例えば、ドイツ系ユダヤ人が設立したリーマン・ブラザーズ証券が破綻した際、メルケル首相は「欧米の窮状の理由を知りたければ、〈シュヴァーベンの主婦〉に聞くがいい」とコメントした。

*2:=無差別

*3:=無気力な

*4:H・G・ホトーによるヘーゲルの講義の描写は、ウォルター・カウフマン『ヘーゲル』に見られる。カウフマンの本には、ヘーゲルの生涯についての詳細な資料が入っている。

*6:それゆえ、ヘーゲルのテキストは、どのような部分も全体と異質ではない。それぞれの部分が全体と同等の価値を有していて、それだけを個別に見ても、全体と同じ価値をもっている。こうした観点から見れば、テキスト全体は、細部においてすでに実現されている構成のさらに高次の二次的構成とみなすことができる。

*7:本書P195にはこうある。「《語ることのできないものについては、沈黙すべきである》というウィトゲンシュタインのモットーは、まったく反哲学的である。そのなかには、極端な実証主義が、さらに輪をかけて、畏れ多い、権威ありげな本来性という姿になって現われている。そのためこのモットーは、人間を一種の知的な集団暗示にかけてしまう。だが、哲学というものは―もしなんらかの定義が必要だとしたら―語りえないものをなんとか語ろうとする努力であると定義できないだろうか。言いかえると、一方で表現がいつもそれを同一化してしまうのに、非同一的なものに手を貸して、なんとかそれを表現しようとする努力だと定義できないだろうか。ヘーゲルはまさにそれを試みたのである。〔…〕哲学が求めるものは本質的に不可能なことである。この不可能事ということを、ウィトゲンシュタインとその一派は、哲学に関する理性のタブーとしてしまった。それは事実上、理性そのものの廃棄である。」

*8:岡本明人編『国語科授業の常識を疑う〈3〉作文 (市毛勝雄模擬授業の記録と分析)』P60)

*9:とりわけ『るろうに剣心 京都大火編』のような激しいアクション映画を撮るカメラマンには、じっとしていることなど絶対に許されない。

*10:ここから叙述の否定というあの態度が生じてくる。というのも、叙述されることによって固定されたものが、固定された当のもの(認識の対象)と一致するのは、ただその対象そのものが凝固したものである場合だけだからである。しかるに、ヘーゲルにとって認識の対象は、絶えず動き続けるものであり、叙述によって固定することはできない。それゆえ、叙述は否定されることになる。

*11:生成変化を乱したくなければ動きすぎてはいけない。

*12:しかし、アドルノの考えでは、ヘーゲルの文体には、別の可能性も残されている。それが取り扱う内容と同じように抽象的な姿で流れてゆくヘーゲルの文体は、映画的特徴だけでなく、音楽的特徴をも具えている。アドルノの見立てでは、ヘーゲルの映画的文体は確かに彼の哲学の弱点ではあるのだが、まさにその当の弱点が、別の理解の仕方を準備する。「われわれはヘーゲルを読む場合、自分も一緒に精神的運動のカーブをえがき、いわば思弁の耳で、彼の思想が楽譜であるかのように聴きながら、一緒にそれを演奏するという風に読まねばならない。」

*13:「私はドイツ語がギリシア人たちの言葉と彼らの思惟とに特別に内的な類縁性をもっているということを考えるのです。このことを今日繰り返し確証してくれるのはフランス人たちです。フランス人たちが思惟し始めると、彼らはドイツ語を話します。彼らは、フランス語では切り抜けられないということを確証します」。〔『シュピーゲル対談』〕

*14:浅田彰の証言によると、ハイデガーと同じようにアドルノにも「ドイツ語は哲学に対して特別な親和性を示す」という趣旨の発言があるらしい。〔出典不明〕

*15:そして、そういう法螺話を真に受けて、日本語は論理的じゃないから哲学するにはふさわしくないなどと言い出す日本人も少なからず存在する。

*16:アドルノは、シュワーベン出身者の言葉遣いに対して並々ならぬ敵意を抱いている。例えばシュワーベン出身の作家シラーに対してはこんな調子である→「シラーのことばづかいには、上流社会に乗り込み、どぎまぎしながらも、自分の言い分を聞いてもらうために大声でわめき始めた下層出の若者を思わせるふしぶしがある。要するに能弁で厚かましいのだ。この若者の喋るドイツ語の長広舌や名文句はフランス人のそれを真似たものであるが、習練を積んだ場所は常連のつどう居酒屋である。きびしい要求を際限なく並べてふんぞり返っているこの小市民は、自分のもっていない権力と一体化しているのであり、さらにその増上慢は権力の上を行こうとして絶対精神や絶対的恐怖のなかにのめり込んでいく。〔…〕。こうした力学は理想主義的な思想運動のすべてに内在しているのであって、この力学の病弊をそれ自身を通じて癒そうとしたヘーゲルの言語に絶する努力でさえ、最後にはその餌食となった。ことばを使ってこの世界を一つの原理から引き出そうとする試みは、権力に抵抗する代りに、自ら権力を纂奪しようとする人間がしめす行動様式である。現にシラーがもっとも心を奪われたのは纂奪者たちであった」。〔アドルノ『ミニマモラリア』- 53 シュワーベン人の悪ふざけ〕

*17:シュヴァーベン出身の文人としてはヘーゲルやシラーの他、ヘッセ、ヘルダーリン、シェリング、ハイデガーなどを挙げることができる。ハイデガーの言葉遣いを批判したアドルノ著作『本来性という隠語』は、彼の〈シュヴァーベン訛りに対する敵意〉という観点から読むことができるだろう。