酔っ払いのついた嘘/太宰治『グッド・バイ』の感想

太宰治の遺作『グッド・バイ』を読み終えた。残念ながら連載13回目にして未完のまま中途半端に終わってしまっているのだが、毎回続きが気になる面白い作品だった。本を閉じた後、どういう訳かそれまでは一向に気にならなかったこの作者の生涯に興味が湧いてしまい、少しの間それについてググってみた。

太宰の遺書は、体をなしていない。メチャクチャに酔っ払っていたようだ。十三日に死ぬことは、あるいは内々考えていたかも知れぬ。ともかく、人間失格、グッドバイ、それで自殺、まァ、それとなく筋は立てておいたのだろう。

-坂口安吾『不良少年とキリスト』

生前からイタズラ好きで有名だった太宰は死に臨んでもなおイタズラをして文壇と言う小さな世間を騒がせた。死んだ日が13日。遺作となった小説のタイトルが『グッド・バイ』で、これは13回目で絶筆。不吉な「13」をズラリと並べてバイバイ=死というわけだ。内輪ウケを狙った筋書きとしてはよくできているような気もするが、安吾は太宰のつけたオチ=自殺の不手際を非難してこう罵っている。

本当の自殺よりも、狂言自殺をたくらむだけのイタズラができたら、太宰の文学はもっとすぐれたものになったろうと私は思っている。

-坂口安吾『不良少年とキリスト』

「人間失格」「グッドバイ」「13」なんて、いやらしい。ゲッ。他人がそれをやれば、太宰は必ず、そう言う筈ではないか。

-坂口安吾『不良少年とキリスト』

手厳しい。太宰があの時もしも玉川上水で死にそこなって生き返りでもすれば、前の日の酒の席での醜態を恥じて二日酔いの苦悶の中で書いたであろうようなことを安吾は淡々と綴っていて、ただひたすらに手厳しい。その手厳しさは、芥川の自殺に際して、谷崎が残したあの身も蓋もないコメントを想わせる。

芥川君は〔…〕小説を書くには不向きな人だった。

-谷崎潤一郎『饒舌録』

この世に、同じ形をした二粒の砂はない、同じ二つの蝿もいない、全く同じ手もない、鼻もない、という事を知り給え。

乾物屋なり、門番なりを描くなら、他のいかなる乾物屋とも門番とも違うと思わせるように描いてくれ。而も、これを表現するには、たった一つの言葉しかない。これを動かすには、たった一つの動詞、これを形容するには、たった一つの形容詞しかない事を知り給え。

「〔…〕まさか、お前、死ぬ気じゃないだろうな。実に心配になって来た。女に惚れられて、死ぬというのは、これは悲劇じゃない、喜劇だ。いや、ファース(茶番)というものだ。滑稽の極みだね。誰も同情しやしない。死ぬのはやめたほうがよい。うむ、名案。すごい美人を、どこからか見つけて来てね、そのひとに事情を話し、お前の女房という形になってもらって、それを連れて、お前のその女たち一人々々を歴訪する。効果てきめん。女たちは、皆だまって引き下がる。どうだ、やってみないか。」-太宰治『グッド・バイ』

参考

- 作者: パトリシアハイスミス,Patricia Highsmith,宮脇孝雄

- 出版社/メーカー: 河出書房新社

- 発売日: 1993/01

- メディア: 文庫

- クリック: 3回

- この商品を含むブログ (6件) を見る

関連記事

リンク

太宰治や坂口安吾など、当時の文豪たちが通っていた銀座のバーです。

銀座ルパンの沿革を知ることができるページです。

注

P・M・シュル『機械と哲学』について。

もしも道具がいずれも人に命じられるか、あるいは合図を受けるだけで、そのなすべき仕事を完成することができるなら、…職人の親方は下働人を必要とせず、また主人は奴隷を必要としないだろう。

ーアリストテレス『政治学』第1巻第4章

この点に関するディドロとダランベールの報告を引いておく。

機械的技術を実践することは、あるいは研究することさえも、その探求は骨折り多く、その省察は、下賤であり、それについての説明は困難、それと関わりを持つことは不面目、その数は尽きることなく、そしてその価値は取るに足らぬような事柄にまで身を落とすことであると、信じさせられるようになっていた。ーディドロ、ダランベール『百科全書』P297

機械的技術は手の働きに依存し、一種の伝承的手法の、この語を私が使ってよければ、奴隷となっているため、人間の中で偏見のために最下層の階級に置かれている人々に委ねられてきたのである。

ーディドロ、ダランベール『百科全書』P59-60

- 作者: ディドロ,Didorot,ダランベール,d’Almbert,DALMBERT,桑原武夫

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 1995/07/17

- メディア: 文庫

- 購入: 1人 クリック: 1回

- この商品を含むブログ (5件) を見る

◆

◆

『機械と哲学』を読みながら、ふと最近読み終えたばかりの藤村シシン著『古代ギリシァのリアル』の中で、《なぜヘファイストスはひどい扱いを受けるのか》を巡ってまるまる1章が割かれていたことを想い出した。確かに、鍛冶の神、要するに職人的技術の神であるヘファイストスは、美しいオリンポスの神々の中で、「例外的に外見をボロクソに言われるほど醜く、また足も不自由で杖を付い」た姿で描かれている。例えばこうである。

この私(ヘラ)の産んだ子ときたら、あらゆる神々の中で虚弱で、脚の悪いヘファイストスだった。私はあの子の両手をつかんで海に放り投げてやったわ。

『アポロン讃歌(讃歌第3番)』

それは貴族的なギリシャ神話の世界観の中で、鍛冶屋の地位が低かったことを反映しています。鍛冶屋は職人として利用されますが、そこまでの尊敬をもって接せられる存在ではなかったのです。古代ギリシャの中では、ヘファイストスをオリンポス十二神の中に数えていないアルカディアのような地方もあるくらいです。

◆

P・M・シュルが提起する「反機械的」メンタリティの概念は、奴隷制を廃棄し、人類に真の自由をもたらすはずの機械=ロボットを作ることができる神、すなわち、《職人的技術の神ヘファイストスがなぜオリンポスの神々の中で最下級の地位に甘んじなければならないのか》を別の側面から説明してくれている-と、そんなことを考えながら『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』を観始めた。

参考文献

(1)P・M・シュル『機械と哲学』

同書収録のエッセイ『古代思想史の課題』の中で『機械と哲学』が言及されています。

(3)ハイデガー『技術への問い』

技術[τεχνη]の本質を突き詰めて考えた場合、因果性の問いに行き着くのですが、本書は技術を出発点に因果性と自由の絡み合いについて考察したものです。

過去記事

注

*1:アリストテレスは『政治学』の中で、人間が人間でいるためには労働ではなく暇[schole]こそが重要だと述べている。古代ギリシアの市民は、大抵の場合2人~4人の奴隷を所有していたため、自分で働く必要がなかった。そのせいもあって労働は、「自由人らしくないこと」と見なされ、軽蔑の対象となっていた。

*2:なお、人間の機械的側面に注目した哲学者としてはライプニッツを挙げることができる。彼は「われわれはわれわれの行動の四分の三では自動人形である」と書いている。

*3:興味深い例外としては、シラクサを包囲したマルケルス指揮下のローマ艦隊を撃退した兵器「アルキメデスの装備」を挙げることができるだろう。

岩明均『ヘウレーカ』P51。

お引っ越し/ブノワ・ペータースの『デリダ伝』を読みながらふと思ったこと。

6月以降、このブログを一行たりとも更新することができていない。上海でのパスポート紛失事件以来、遅れに遅れた仕事に忙殺されてしまい、ブログを書くことに時間を割けなかったということもあるだろうが、一番の理由はおそらく引越しだろう。

横になりながら書いたり、夢から覚めた起きぬけにノートを取ることが私にはあります。〔…〕座って執筆しているとき、わたしは思考、アイデア、思考の運動を管理しているのですが、そうしたものは常に、わたしが立ち上がっているときや、別のことをしていたり、歩いたり、ランニングをしたりしている最中にわたしにやってくるものなのです。最も組織だった物事、アイデアがわたしにやってくるのは、ランニングをしていた頃(今はやめています)でした。メモするためにポケットにメモ用紙を入れてランニングに行くこともありました。それから、わたしは机に向かい〔…〕走っている最中に決まってわたしにやってくる物事、ひそやかで、手短で、しかし時にはきらめきを放つようなことを管理し、活用していたものです。ごく早くからわたしは意識していたのですが、何かよいことがわたしに起こるのは、たいてい立っているときなのです。

ー ブノワ・ペータース『デリダ伝』P594

難解さはもはや内容にのみ関わるのではない。それはむしろスタイルに、より正確に言えば、そのようなスタイルが選択されたことの動機に関わる。そもそも、何故デリダはそのような奇妙なテクストを書いたのか?

60年代の理論的作業、『声と現象』や『グラマトロジーについて』のような高い評価を得た仕事とスタイルを、何故彼は棄てねばならなかったのか?

などと問うているが、この素朴な疑問に対する答えは、僕の知る限りでは今なお出ていない。

ご承知のように、伝統的哲学は伝記を排除してきました。伝記は何か哲学の外部にあるものと考えられているのです。アリストテレスについてのハイデガーの定言が思い出されるでしょう。「アリストテレスの人生とはどのようなものだったのか?」さてその答えは、たった一文で表されます。「彼は生まれ、考え死んだ」です。そして、他のすべてのあらゆることは純然たる逸話にすぎないというのです。

ー ブノワ・ペータース『デリダ伝』P7

わたしは彼らが自分たちの性生活について語るのを聴きたい。ヘーゲルやハイデガーの性生活はどのようなものであったか。〔…〕それというのも、それこそ彼らが語らないなにかだからです。どうして哲学者たちは自分の作品の中で、性を持たない*1存在者であるかのように自らを表現するのでしょう。どうして哲学者たちは自らの著作から私生活を消し去るのでしょう。どうして彼らは個人的なことについては決して語らないのでしょう。

ー ブノワ・ペータース『デリダ伝』P8

したがって、デリダのこの時期の著作に関してジョギングの日課が果たした役割を標定するというこのささやかな企てを、デリダ自身の発言から正当化することは十分に可能だと僕は考える。立つことと座ること、あるいは、考えることと書くこと、より正確に言えば、「机」から「立ち上がり」家の外に出て走りながら考えることと、家に戻って「机に向かい」「座って」書くこととは、日々ジョギングに励んでいたあの時期のデリダの脳内で一体どのようにして結びついていたのだろうか。謎である。

◆

場所を変える。それだけです。

ー 東浩紀『弱いつながり』

『まだ東京で消耗してるの?』

誰か或るつまらぬ人間が、神によって地獄に堕ちたならば、神は、その人間に逢いに、地獄に赴かなければならないだろう、そして、地獄は、彼にとって、天国のごときものとなるだろう。

ー マイスター・エックハルト

こうした写真は、突然私のもとにやって来て、私を活気づけ、私はその写真を活気づける。それゆえ、その写真を存在させる魅力を活気づけと名づけなければならない。

俳句はピンと来るもの、短く、ただ一度鳴る一種の澄んだ鈴の音であり、それは〈何かによって私はこころ揺さぶられたところだ〉と告げる。

キリスト教徒の姿勢:跪くこと

ファシストの姿勢 :立つこと

アジアの姿勢 :座ること

ー ロラン・バルト『〈中性〉について』

まず第一に、バルトにとって「座ること」は、ファシストが好む直立不動の「立つ」姿勢が呼び込むある種の傲慢さと硬直性を回避するためのものである。

座ること=瞑想すること=何も深く考えないこと

ーロラン・バルト『〈中性〉について』

座ることは、利害を離れる〈無所得〉という考えに結びついている:利害を離れること、捕まえようと欲しないこと。

ー ロラン・バルト『〈中性〉について』

⑵無為(何もしないこと)

⑶捕獲=把握することの拒否

一挙に生じる精神の大変動のようなものである。

ー ロラン・バルト『〈中性〉について』

ー ロラン・バルト『〈中性〉について』

以上、長々と書いてしまったが、20世紀のフランスを生きた二人の作家、ジャック・デリダとロラン・バルトの両名が、アイデアの閃きを「生み出す」とまでは言わないまでも、少なくともそれを「迎え入れる」姿勢に関して、「立つこと」と「座ること」という相互に対消滅する二つの異なる姿勢を推奨していることを確認した。久しく更新が滞っているブログを再開するために、僕自身は結局、立ち上がるべきか、それともおとなしく座っているべきなのか。そういうくだらないことを考えている間にいつの間にやら次の日になってしまったので、判断は保留とし、さっさと筆を置いてベッドに横たわって寝ることにしようと思う。

“中性”について―コレージュ・ド・フランス講義 1977‐1978年度 (ロラン・バルト講義集成)

- 作者: ロランバルト,Roland Barthes,塚本昌則

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2006/06

- メディア: 単行本

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (5件) を見る

関連記事

注

ニセの問題の見分け方/ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』について

上手に問題を出す

答えを出すことよりも質問することの方が難しい。質問の仕方が不味ければ正しい答えを出せるはずもないし、答えが見つからずに悩んでいる時は質問の仕方がそもそも良くない場合が非常に多い。或る問題が一向に解決を見ないのは、答えばかり知ろうと焦るあまりに、問題を上手に立てることをおろそかしているからではないだろうか。

ちきりんでも室井佑月でも、なんか学校でいた「この問題わかんないから答え教えて! 難しいことわからないので答えだけでいいから!」っていう友達思い出すんだよねえ。お前、答えだけ聞いてわかったつもりになっても、なんでその答えになるか考えられないと意味ないだろう、みたいな。

— 津田和俊@てっぽう撃つでぇ (@kaztsuda) 2015年1月6日

たとえ正しい答えを知ることができたとしても、その答えを出すに至るまでのプロセスを知らなければ、学生がよくやる一夜漬けのその場しのぎと同じことだ。問題と答えの関係を巡るその辺りの事情を指摘して、小林秀雄は『人間の建設』の中で次のように述べている。

答えより問題、答えを出すことよりも何が問題なのかを的確にとらえて上手に質問することの方が大切だということ。小林秀雄が明治大学の講義の中で、上手に質問するということを学生たちに学ばせるための「うまく問題を出す訓練」の時間を設けていたのはそのためだ。

小林

さあ何でも聞いてください。何でも聞いてくれてかまわないが、僕はどんな質問にも答えるということではありませんからね。僕の仕事は質問に答えることではないですから(会場笑)。

むしろ、僕はいつだって問題を出したい立場なのです。

僕は明治大学で十年ばかり教えていました。そこでよく質問時間というものをこしらえまして、生徒諸君に色んな質問をさせたのです。

それで生徒諸君が何か質問をしますと、「どうして君はそんな質問をするのか?」と逆に訊いたものです。

ずいぶん、そういうことがありました。

ー 小林秀雄『学生との対話』

問題は提起されれば解決する

ところで、答えを出すことよりも問題を出すことの方を重視するこの態度を小林は誰から学んだのか?答えは簡単で、フランスの哲学者アンリ・ベルクソンからである。小林と同じく、答えよりも問題の方を重視するジル・ドゥルーズも、その著書『ベルクソンの哲学』の中でほぼ同趣旨のことを語っている。

哲学においても、その他の場合でも、問題を解決する以上に、問題を発見すること、したがって問題を提起することが重要だというのが真実である。なぜならば、思弁的問題は、提起されれば解決されるからである。

ー ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』

問題は提起されれば解決する。本当に大きな問題の時はとりわけそうであり、それゆえ、答えよりも問題を出すことの方が重要である*1。実際、答えを出す時にだけ真偽の判定が問題となるというのは子供じみた偏見であり、この偏見は学校教育に由来する。教室において問題を与えるのはいつでも先生の方であり、生徒の仕事は与えられた問題の答えをただ探すことだけである。この偏見に満ちた役割分担によって、生徒たちは一種の隷属状態に置かれていると言って良いだろう。従って、

問題は、提起されれば解決されるのだから、答えを出す能力よりも問題を提起する能力の方がより一層重要である。というのは、答えは、たとえそれが隠され、覆いをかけられていても、問題が提起されるや否や答えは直ちにそこに存在しているからである。問題が新たに提起されるや否や、私たちに残されるのは、ただその覆いを取る=発見することだけである。発見はいつでも既に存在しているものに対してなされるものであり、答えというのは遅かれ早かれ必ず見つかるものだ。

それに対して問題を提起することは、既にどこかに存在するものをただ単に発見することではない。問題を提起することは、問題を創造することであり、それまでには存在しなかったものを新たに存在させることを意味している。したがって、答えではなく問題そのもののレベルで真偽の検証を行い、ニセの問題を退けて、新しく問題を創造し提起することが必要になってくる。

ニセの問題

だがしかし、答えの真偽ではなく、問題そのものの真偽を判定する場合、私たちはいったい何を基準にすれば良いのだろうか?世間一般の常識では、一つの問題が真であるか偽であるのかを、それが解決できるのかできないのかによって判定するのがふつうである。ところが、そうした通説に対して、ベルクソンの方法の優れた点は、〈ニセの問題〉という表現によって《問題そのものが偽であるとはどういうことか》についての定式化を試みたことにある。すなわち、

ニセの問題には二種類ある。

一つは〈存在しない問題〉であって、それは関係項自体が多と少の混乱を含んでいるということによって規定されている。

もう一つは〈提起の仕方のよくない問題〉であり、これはその関係項がよくない分析をされている混合物を表象しているということによって規定されている。

ー ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』

⑴存在しない問題

第一のタイプのニセの問題、すなわち〈存在しない問題〉の例としては、ルソーが『人間不平等起源論』の序文の中で批判した「自然状態の人間」についてホッブズの立論を挙げるのが適当だろう。周知のように、この問題に対するルソーの批判は、社会よりも非社会(「自然状態」)の方に、「より少ないもの」ではなく「より多いもの」が含まれていることを暴露することから成り立っている。その部分を読んでみよう。

結局、社会の根拠について考えた人々〔ホッブズたち〕は誰も、自然状態の人間に到達することはできなかった〔…〕彼ら〔ホッブズたち〕は、社会のなかで得られた考えを自然状態へと持ち込み、野生の人について語っているにもかかわらず、社会人を描いていたのだった。

ー ルソー『人間不平等起源論』

ホッブズは「自然状態の人間」から「社会」を営む人間への移行、要するに「野生」から「文化」への移行を、非社会的なものから社会的なものへの移行というかたちで考えているのだが、ルソーによればこの問題設定はそれ自体が循環論法であり、「存在しない」ニセの問題である。

その理由は、ホッブズが用いる「自然状態」という観念は、社会や文化の諸構造そのものをあらかじめ投影したものにすぎないからである。ホッブズは「社会のなかで得られた考えを自然状態へと持ち込み」「自然状態の人間」について語っているにもかかわらず、実際には「社会人」を描いているにすぎない。

つまり、ホッブズの用いる「自然状態の人間」という観念の中には、既に社会的なものの観念が含まれていて、それに加えて「社会」の否定とその否定の心理的モチーフがある。「自然状態」から社会状態への移行を論じる時、ホッブズは「より多くのもの」(「自然状態」)を「より少ないもの」と取り違え、あたかも「自然状態」(=非社会)が社会に先立つかのように振舞っている。だが実際には、ホッブズは、社会状態を考えるために必要な文化的特質の全てをこの「自然状態の人間」に付与しており、社会状態から逆算して「自然状態の人間」を導出しているだけである。

ホッブズに向けられたルソーの批判は、私たちが今日なお自分たちの問題として検討する価値を持つような一つの真理を明るみに出している点で、特筆に値する。ホッブズが「自然状態」から社会状態への移行という形で考えていたことは、単に社会的な人間が可能となる条件を、非-社会(=自然)という形で考えるという点で一つの「幻想」の虜になっているにすぎない。

「社会」は、それ自身のイマージュを、はじめから有るとみなされている「自然状態」という「否定的なもの」へと投影する。そうすることで、「社会」は、それ自身に先立つものとして、自らの否定的な鏡像であるところの「自然状態」を事後的に遡って見出すのである。

「自然状態の人間」というニセの問題は、「社会」が自らに先行するものとして「自然状態」をでっち上げる時、逆に言えば、「社会」が自らの否定的イマージュの背後に「後退」する時にはじめて可能になる。以上に述べたニセの問題の起源としての「否定的なもの」というこのテーマは、後にドゥルーズの哲学におけるライトモチーフとなり、「否定」や「欠如」に対する彼のその後のあらゆる告発を準備している。

⑵提起の仕方の良くない問題

第二のタイプのニセの問題、すなわち〈提起の仕方のよくない問題〉は、精神分析で言うところの去勢不安がその典型だろう。

フロイトによれば、母親の裸体を見た子供は、感覚が証言するところに従って、この世にはペニスを持たない人間がいることを認めざるをえなくなる。だが、幼児はこのいやおうなく確認せぎるをえない事実を両性における解剖学的相違をあらわす用語(ペニス/ヴァギナ)によってすぐに解釈しようとはしない。それどころか、心の奥底では永久に解釈しないことさえある。

幼児は、人は皆、はじめはペニスを持っていたのだと信じているため、自分が見たもの(母親の裸体)は、ペニスが切断された結果だと考える。その結果、男児の場合は、自分もこれから同じような目に会うのではないかという恐怖に襲われ、女児の場合には、自分はすでに去勢されてしまったのではないかという恐怖にさいなまれる。そして今度は逆に、ほかでもないその恐怖が、母親の裸体の上に投射されて、解剖学なら単に質的に異なる二つの人体構造を見るにすぎないところに、ある種の不在を読みとってしまう。

去勢の筋書は、おおよそこんなところである。上に述べた幼児の去勢不安、すなわち、ペニス/ヴァギナという質的に異なる二つの性器を混同し、女性器を男性器の「欠如」や「不在」として解釈することは、「提起の仕方の良くない」ニセの問題である。女性器に固有の特徴を、それとは質的に異なる男性器の特徴と混同するならば、性器という概念は、「質的に異なるさまざまな規定の不純な混合を含むことになり」、その結果、幼児は、《自分もペニスを切られるのではないか》とか、《自分はすでに去勢されてしまったのではないか》などというニセの問題に苛まれることになる。

まとめ

以上に述べたことをまとめると、

- 答えを出すことより問題を出すことの方が重要である。

- 上手に提起されれば問題は自ずと解決する。

- ニセの問題には、⑴存在しない問題と⑵提起の仕方のよくない問題の二種類がある。

さらに突っ込んで言えば、第二のタイプのニセの問題は、第一のタイプのニセの問題と深いところでつながっている。去勢不安の例で言えば、ペニスとヴァギナという互いに質的に異なる二つの性器があると考えるかわりに、男性器についての一般的な観念だけを保持し、女性器をそれに対立させて考えるとき、男性器の「欠如」=「より少ないもの」としての女性器という誤った観念が生まれるのである。要するに、より多くのもの/より少ないものというカテゴリーを用いて考える度ごとに二つの性器のあいだにある質的な差異が無視されているのである。

結局のところ、⑴存在しないニセの問題は、以上のような仕方で、⑵提起の仕方の良くないニセの問題に基づいている。そして、

すべてを多いか少ないかを媒介として考え、もっと深いところでは質的な差異があるところに段階の差異、強度の差異しか見ないのが、思考一般の誤りであり、科学と形而上学の誤りである。ー ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』

人間にはより多くのもの/より少ないものというカテゴリーを用いて物事を考えようとする傾向がある。つまり、質的な差異のあるところに段階的な差異を認めようとする傾向が人間にはある。

要するに人間は、上に述べたニセの問題の二つの側面に対応する「不可避の幻想」の虜になっている。この「幻想」は、ドゥルーズに従えば、人間の理性のもっとも深いところにあり、解消することができるような性質のものではない。その意味でこの「幻想」は人間にとって「不可避」であり、人間はそれを単に「抑圧」することしかできない。

「われわれは単純な誤謬(ニセの解決)とたたかうべきではなく、もっと深いものとたたかうべきだ」とドゥルーズが言う時、彼が標的にしているのは、まさにこの「不可避の幻想」のことに他ならない。

質的な差異があるところに段階的な差異をみとめてきたというのが、ベルクソンの哲学のライトモチーフである。

ー ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』

…etc、Xとは質的に異なる何かをXの否定ないしXの欠如という仕方で表象し、「質的な差異」を「段階的な差異」にすり替えて満足するありとあらゆるニセの問題の告発に応用することができるだろう。

関連記事

参考

- 作者: ジル・ドゥルーズ,宇波彰

- 出版社/メーカー: 法政大学出版局

- 発売日: 1974/01/01

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 8回

- この商品を含むブログ (13件) を見る

- 作者: 小林秀雄,岡潔

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2010/02/26

- メディア: 文庫

- 購入: 11人 クリック: 88回

- この商品を含むブログ (62件) を見る

- 作者: 小林秀雄,国民文化研究会,新潮社

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 2014/03/28

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (11件) を見る

- 作者: J.J.ルソー,Jean Jacques Rousseau,本田喜代治,平岡昇

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 1972/01/01

- メディア: 文庫

- 購入: 3人 クリック: 25回

- この商品を含むブログ (26件) を見る

注

晩年のレヴィ=ストロース/『みる きく よむ』について

レヴィ=ストロースは、晩年の芸術論『みる きく よむ』(当時85歳!)のなかで、葛飾北斎の『富嶽百景』の画の中に描かれる事物のスケールに著しい差があることに注意を促した上で面白いことを言っている。*1

『富嶽百景』のいくつかの画面は、〔…〕多分現場で描いたり、画帖に書きとめた景色の細部や断片を、スケールの違いを無視して後で寄せ集め、画面を構成したことを示している。

つまり、北斎は、あらかじめ描こうとする景色の断片を一つ一つ個別に構想して描き、その後でしかるべく配置をして一つの作品に仕上げたのではないかと言うのである。これは、単に草案から最終的な画面を仕上げるという通常のやり方とは少々異なっている。要するに、ゴッホやドビュッシーなど西洋の芸術家たちを驚かせた北斎の作品の偉大さの秘密は、彼の作品が一種の“二次創作”であったことによると言うわけだ。

レヴィ=ストロースの考えでは、作品を描くときに北斎が行なっているのは、あらかじめ一定の形に裁断された布地をつなぎ合わせて一枚のドレスを縫い上げるような、接合の作業である。彼の作品はきわめてモンタージュ的・コラージュ的な特徴を持っていて、それが『富嶽百景』の魅力になっていると言うのである。

レヴィ=ストロースによれば、北斎の作品が持つこうした「魔術的」特徴は、作品の二重の分節化が生み出したものである。北斎の作品は、第一次的な分節の段階で個々のパーツが作品として既にでき上がっていて、次いで、それらがしかるべく組み合わされ、配列されて、さらに高次の作品を生み出すという二段階の手順を踏んでいるのである。*2

◆

85歳のおじいちゃんの言うことなのであまりまともに受け取ってはいけないのかもしれないが、言語学者の言う二重分節[double articulation]*3という観点から絵画や小説など、芸術作品を総合的に捉えようとする本書のアイデアは確かに魅力的だ。

中でも特に、ニコラ・プッサンの絵画を巡る考察は、プッサンの伝記的事実からの裏付けもあり、かなりの説得力を持つことに成功している。

例えば、『エネアスに武器を見せるヴェニュス』の手の届きそうな空中に浮遊しているヴェニュス。

『ダフネーを愛するアポロン』の小さな柏の樹の枝にまるでそれが寝椅子であるかのように腰掛けている森の精ダフネー。

プッサンは、作品の制作に入る前に蠟を使ってあらかじめ小さな人物模型を作っていたと言う。それらの小さなマネキンに彼が描きたい姿勢を取らせて、一枚の板の上に並べる。さらに、湿らせた綿布の衣装をマネキンに着せ、その上に尖った棒でシワやヒダをあらかじめ付けておく。光の効果を確かめるためである。

このような画面の前で、彼は絵を描き始めるのである。この模型全体を収める箱の壁面にしつらえられた小孔から入る光が、模型全体を背後から、あるいは側面から照明する。こうして前面の光を調節し、地面に投げられる影を確認することができる。プッサンは、小さな像をあちらこちらに移動し、その場面の小さなモデルを使いながら、描くべき画面の構成を固定していったのであろう。

プッサンのマネキン人形は絵画に先立って制作され、絵画より小さな次元において、個々の人物造形が既に完成された作品となっている*4。これが制作の第一次的な次元である。既にこの段階において、ブリコラージュのあらゆる手法が駆使されていた。そして、プッサンの絵画はさらにこれらの人物像をパッチワークのように互いにつなぎ合わせることでより高次の構成を達成したものである。その意味で、

プッサンの作品の独自性、つまりその記念碑的な偉大さの理由のひとつは、彼の作品が第二次的な制作であったということによるのではないかと私には思われる。

プッサンの描く個々の人物像がそれだけを個別に見ても驚異的な完成度を誇っているように見えるのはそのためだ。プッサンの作品全体を形づくる一つ一つのキャラクターは、それ自体がまとまりを持つものとして造形され、その個別性を保っている。どのような部分も全体と異質ではない。キャラクターそれぞれがそれだけで作品全体と同等の価値を有する作品であり、全体と同じ価値を持っているのである。というのも、彼が描き出す一人一人のキャラクターは、全体と同じように深く考えぬかれたものだからだ。プッサンの作品を彼独自の制作技法に基づいて解釈した場合、その作品全体は、細部においてすでに実現されている構成のさらに高次の二次的構成とみなすことができるのである。

◆

「この哲人画家」(プッサンは当時こう呼ばれていた)はしっかりとした判断、知識を持っていて「その根拠を深く考えることなしに、自分の作品に何も描き入れることはなく、長い習作と探求が熟するまでは画布に何も描くことはなかった。」

今日のあらゆる芸術家と同じようにプッサンもまた自分の作品に意味を込めた。どの作品においてもプッサンは一つの物語を語ろうとするのだが、それは全く説話的なものではない。つまり、そこに描かれているのは、「時間のなかで継起する小さな事件の連続」としての物語ではない。例えば『ビュラモスとティスベー』に描かれている波一つ立たない池の水面は、嵐の中で強風に身をよじる樹木のざわめきとは矛盾しているように見える。

だが、プッサンにとって重要なことは、何よりもまず、「荒れ狂う嵐」(を表現する強風に身をよじる樹木)とか、「嵐の前の静けさ」(を表現する波一つ立たない池の水面)といった、数多くの異なった瞬間に見られる嵐のさまざまな様子を一つの空間のなかに取り集めることなのである。まさにこの意味において、《多くの起こりうることを同時多発的に並置する》ことを目論むプッサンの絵画は、《一つの場面には一つの時に起こることしか描くことができない》という「時の単一性の法則」に違反している。

絵画は歴史と同じものではけっしてない。歴史家は、自分が描きたいと思う出来事を継起的に表現するのに対して、画家は異なる時に起こった数多くの出来事を一つに結び合わせなければならない。というのも、「画家は、彼が描きたいと思う事柄を取り上げているまさにその一瞬しか持ち合わせていないのだから、それ以前に起きた多くの事柄を一緒に描かなければならない場合がある」からだ。*5

例えば『ソロモンの審判』では、死んだ子供が王の前に引き出される場面が描かれるが、歴史上どこにもそのような場面を正当化するものは見出せない。

子供はすでに死んでいる。それは画面内で描かれる他の出来事「より以前に」起こった事であり、同時に起きたことではないのだから、子供の死が描かれるようなことは「時の単一性の法則」に従う限りはあってはならないことである。だが、プッサンにとって重要なことは、たとえ同時に起きたことでなくても、その状況を示すあらゆる要素を同時に表現することなのである。その意味でプッサンの絵画的な主題処理は、連辞的というよりは範列的であり、説話論的というよりはむしろ主題論的な性質を持っている*6。

プッサンは「悪い」母親を「本当の」母親から区別するために、「悪い」母親をその特徴的な持ち物=死んだ子供によって表現しようとする*7。「死」を抱いている方の母親が「悪い」のであって、「本当の」母親はそうではない。そして、このように過去に起こった子供の「死」を時間とは無関係に並列することで、プッサンの作品は色彩のレベルでも両者の対比を成し遂げる。

〔向かって右側の〕女の胆汁色の顔色、青ざめた小さな遺体、衣のくすんだ赤とオリーヴを思わせる緑、もしこれらの色彩を二人の女に配分したとすれば同じ効果を出すことはできなかっただろう。

異なった日付のさまざまな出来事や小さな事件を現在の画面のなかに呼び出し並置させるプッサンの手法は、説話がそれによって支配されるところの「時の単一性の法則」から絵画を解き放つ。そこにはもはや、過去もなければ未来もない一つの時、すなわち「芸術的創造の時があるだけだ」。まさにこれこそがプッサンの考える「画家の自由」なのである。

◆

プルーストの『失われた時を求めて』の「時」に関して、ジャン=ルイ・キュルティスは次のように述べている。

この『失われた時を求めて』という作品には、失われた時もなければ、見出された時もない。そこにあるのは過去もなく未来もないひとつの時、ほかならぬ芸術的創造の時があるだけだ。それゆえに、『失われた時を求めて』という作品のなかの時間構造は、あのように茫漠とし、捉えがたく、あるときは伸びやかに広がり、あるときは短く結ばれ、あるときは円環をなしているが、線状に進むことは決してない。もちろん、正確な日付が打たれることも決してない。[…]シャン=ゼリぜで遊ぶ子供たちが、はたして輪遊びをする年頃なのか、こっそり煙草を吸う年代になっているのか、それもよくわからない。

絵画(を見ること)について言えることは、小説(を読むこと)についても同じように言える。プッサンと同様、プルーストにおいても、出来事の継起と時間の持続の中でその順序を失効させてしまう芸術の手法、言い換えれば、「異なった日付のさまざまな出来事や小さな事件を現在という時間のなかに呼び出し混合する」芸術の手法を見出すことができる。事実、プルースト自身が、出来事の前後関係について、断固たる見解を表明している。

小説はさまざまな事象を映画のように展開するものでなければならないと考える人がいる。この考えは馬鹿げている。この映画的観点は、現実世界でわれわれが認知するものとまったく無縁である。

レヴィ=ストロースによれば、プルーストのこの見解は単なる哲学的判断や審美的判断に基づくものではけっしてなく、むしろ彼の創作技法から直接に導き出された信条である。

周知のように『失われた時を求めて』は異なった状況、異なった時期に書かれた草稿群から構成されている。この作品を書き始めた最初の頃、プルーストにとって重要なことは、それらを満足できる“本当の”順序に整理することだった。

ところが、作品全体の執筆が進むにつれて、その課題を忠実に成し遂げることはますます困難になっていった。そうした作業は、常に「残りもの」を相手にしなければならず、全体の構成の不均質が露呈するようになったからである。

最終稿『見出された時』の終わりで、プルーストは、自分の仕事を、あらかじめ一定の形に裁断された布地を使ってドレスを縫い上げる針子の作業になぞらえている。〔…〕それと同じように、作品を書くときに彼が行なっているのは接合であって、たくさんの断章を互いにつなぎ合わせるのである。

小説内の「時間」に関するプルーストの例の断固たる見解は、以上のモンタージュ的・コラージュ的な彼の創作技法とセットで理解した方がよい。《作品が何を描いているか》は《その作品がどのようにして描かれたか》を理解することを通じて、それと共に、規定されるからである。

そして、この技法は、作品を二重の仕方で分節し、一方において「事項」であるものが他方においては「機能」であるような仕方で入れ子状に関係する二つのシステム(=第一次的作品)と、それらを高次元で統合するもう一つのシステム(=第二次的作品)を構成する。

つまり、プルーストにおいては、第一次分節の単位自体がすでに文学作品であり、次いでそれらが適当に組み合わされ、配列されて、さらに高次の文学作品を生み出す、という点において。これは、構想や草稿から最終稿を仕上げるという手法とは異なっている。それとは違って、〔作品全体の〕モザイク模様を形づくるひとつひとつの小品は、それ自体がまとまりをもつものとして存続し、その個別性を保持しているのである。

◆

以上に見たように、レヴィ=ストロースは、本書の第一章『プッサンを見ながら』において、プッサンの絵画とプルーストの小説を、「二重分節」という言語学の術語を用いて記述することに成功した。こうして、絵画と小説は、ある統一的で明確な視座、すなわち言語学的な視座の下に統合される。そして、本書のタイトルは、『みる きく よむ』[Regarder ecouter lire]である以上、絵画(を見ること)と小説(を読むこと)と同じように、音楽(を聴くこと)もまた、言語学的な視座のもとに語られることが当然のごとく期待される。ところが、読者は、老いたレヴィ=ストロースの眼差しが音楽に注がれるや否や、論考全体の統一的な構成の進行を妨げる最初にして最大の障碍に直面することになる。本書において、音楽は、絵画と小説と同じようには決して取り扱われないのである。

本書のどこを探しても、音楽を二重分節の観点から分析するレヴィ=ストロースの姿は見当たらない。これは構成上、重大な損傷であると言わざるをえない。一般的に言って、ある部分が論考の構成に帰属しているかどうか、適切に配置されているかどうかの決定は、事柄の理解がその都度どの程度まで達成されるか、ということに懸かっている。逆に言えば、ある事柄が適切に配置されていない場合、それは、その事柄の理解が十分には深められていないと判断してかまわない。

そして、本書の場合、このことは、とりわけ音楽を巡る考察について当てはまるのである。実際、レヴィ=ストロースは、ディドロやルソーの音楽理論をあれこれ参照しながら音楽の本質を捉えようとするのだが、どの考察も結局は尻切れトンボに終わっている。著者がボケているからではない。著者自身もよくわかっていないからそうなるのである。レヴィ=ストロースにとって、音楽を聴くことは、見ることと読むこと、感性的なものと知性的なものの「中間」にある捉えがたい何かである。それは「二つのあいだにあるもの」である。事柄そのものの暗さゆえに、音楽を巡るレヴィ=ストロースの思考は、つねに感覚と知識の両極のあいだを揺れ動き、ふらふらとよろめきながらシャバノンの音楽理論、挙げ句の果てには無文字社会における装飾芸術にまで遡っていく。いくつかのヒントは断片的に語られるものの、構成は損傷したままで放置され、明瞭さを欠いている。芸術を巡って展開する彼の言葉は、音楽を前にして停止する。なぜそうなるのか?著者の心肺が停止する前に結論から先に言えば、音楽は、二重分節・ブリコラージュ・連辞/範列といった彼が自家薬籠中のものとする言語学や記号学の諸概念を用いてることでは、けっして捉えることができないものだからである。なぜか。

全ての音は、音韻と音響という二つの情報から成り立っていると仮定してみよう。言葉に喩えると、話者がしゃべっている内容が音韻で、しゃべっている人の声質やしゃべっている調子など、要するに「サウンドとしての響きの状態」が音響である。そのように考えた場合、言語学の術語を用いて、音楽を語ることはさほど難しいことではないように見える。だが、現実はそう甘くはない。ジャズミュージシャンの菊池成孔と大谷能生は『憂鬱と官能を教えた学校』の中で、その困難について次のように語っている。

言語学に詳しい方いますか?これ、何となくシニフィアンとかシニフィエだとかサンタグムだとか言いたくなりそうな話ですが、言語学とか構造主義哲学なんかにおけるそういったタームと、ここで言う音楽上のそれをからめて統一的な考えを作る。っていう挑戦、なんかしたくなりますよね?(笑)。でもこれが伏魔殿というか鬼門というか、非常に実現が難しい。ということは過去の歴史が証明していまして、残念ながら成功しているな、という人は僕が知る限り、存在しません。言語学と音楽の間にはルビコンがあるみたいで、もちろんこれは僕にも荷が重い話ですから、この講義ではそこまでの深みに行きませんが、せめてヒントを提示することにはなって、皆さんのうちのどなたかが研究を続けていただけたりしたら素敵だな、という話なんですが、

「言語学と音楽の間にはルビコンがある」。レヴィ=ストロースもその困難を十分すぎるほど承知している。

音楽じたいが人文科学の最後の謎となり、人文科学はそれに突き当たっているので、この謎が人文科学の進歩の鍵を握っているのである。-レヴィ=ストロース『生のものと火を通したもの』

レヴィ=ストロースにとって、音楽とは、生涯を通じて最大の謎だったのであり、それは本書においても例外なく当てはまる。だから、読者は、彼が絵画について語ったような饒舌を、音楽についても期待することはできない。さもなければ、きっと失望することになるだろう。レヴィ=ストロース自身もまた、私たちと同じように音楽についてはよく知ってはいなかったのだから、彼に対してあまり多くを望んではならないのである。

◆

言葉と音楽の間には「ルビコン」があり、両者の間には差異がある。では、どこがどう異なっているのか?最後にその点を確認してこのエントリーを終えることにしたい。85歳にして無謀にも「ルビコン」を渡ろうとする老兵の考えを追ってみよう。

(1)言葉の場合

言語活動[ランガージュ]は、ニ度にわたって分節される。まず第一に、言葉は〈意味〉の単位である単語に分けられる(第一次分節)。次に、その単語は、〈弁別〉の単位であるアルファベットに分けられる(第二次分節)。これが言語学者の言う二重分節である。要するに、言語活動の慣用的規則の総体、すなわちソシュールの言うラング[言語]とは、そもそも二重分節を前提とするシステムなのだ。

(2)音楽の場合

ところが、それに対して、「音楽は単語を持たない」。確かに、音楽には楽音がある。これは言語学の最小単位である音素と同じように楽音もまた、それ自体としては意味を持たず、意味は楽音同士の組み合わせから生じる。だが、それらの楽音とフレーズ(楽句)とのあいだには、「何もない」。

レヴィ=ストロースに言わせれば、音楽は文は持つが単語は持たないのだから、「音楽には辞書などというものはない」。別の言い方をすれば、音楽は言語学者が言う第一次分節(単語)に相当するようなものを何も持っていない。したがって、音楽はラング[言語]のないランガージュ[言語活動]だということになる。

ところが、ルソーは逆に、音楽は単語を持つ、つまり、第一次分節に相当するものが音楽にもあると考えていた。

選ばれた単語の辞書が演説ではないのと同じで、正しい和音の集まりがそれだけで音楽作品になるわけではない。

これではまるで、和音は楽音の集まり(単語)であり、従って、音楽はラングのある言語活動であるかのようである。だから、レヴィ=ストロースはルソーに反対して次のように主張する。

しかし、和音は、〔…〕単語に対比できるようなものではない。誰よりもルソー自身が、音と和音をそれほど区別できるものでないことを知っている。ひとつひとつの音がそれ自身で、ひとつの和音なのである。

この人はいったい何が言いたいのか。レヴィ=ストロースの以上の言明は、《音楽は単語(第一次分節)を持たない》という命題から理解されるべきである。ルソーのように《音楽は単語(第一次分節)を持つ》と言ってしまうと、他の諸芸術と同様、音楽もまた二重分節構造を持つことになり、言語と音楽の杜撰な比較が可能になってしまう。これでは音楽の「謎」をとらえたことにはならない。レヴィ=ストロースの考えでは、あるシステムが二重に分節されていることを前提とするラングの概念は、音楽に対しては当てはまらない。同様に、ブリコラージュや範列/連辞のような概念も音楽に対しては使えない。なぜならこれらは全て、作品が二重の仕方で分節されていることを前提としたものだからだ。要するに、言語学の諸概念は、それが二重分節を前提とする限りは、音楽に対して使うことができない。ルソーとは反対に、レヴィ=ストロースは、音楽を分節言語とは相互にまったく異なる表現形式であると考えていた。本書で彼が、絵画や小説を作品については言語学の術語を用いて語るのに対し、音楽については絶対にそうしようとしないのはそのためである。

◆

レヴィ=ストロースは本書『みる・きく・よむ』(1993年)の刊行を最後に、著述活動を引退した。音楽が好きで、特にラモーとワーグナーの愛好者だった彼は、パリの自宅でオペラを観ながら余生を送ったという。本書を読むと、晩年の彼が、「言葉と音楽」という観点から、すべてを考え直そうとしていたことがよくわかって面白い。当時レヴィ=ストロースは85歳。もはやいつ死んでもおかしくない年齢であるにもかかわらず、彼は無謀にも一から仕切り直そうとしていたわけである。その意味で本書は、"晩年の集大成”みたいな書物とは程遠い精神によって書かれた書物だと言えるだろう。

著者は、音楽が言葉をではなく、言葉が音楽を模倣すると考えていたようである。「初メニ言葉アリキ」どころではない。音楽が言葉に先行するのである。著者はその根拠を18世紀の理論家シャバノンのテキストに求めている。

シャバノンの音楽理論は、彼の言語理論〔…〕よりもずっと先進的なものだった。近代の言語学的諸概念は、こう考えてくれば、音楽に関する反省的思考から形を取り始めたのであって、言語に関するそれが出発点ではない。その意味で、思想史的にみれば、「楽音学」が音韻学に先立ち、それを予告していた。この時間差は、音楽において、語のレベルに対応する分節次元が欠如していることから生じた時間差と無縁ではない。

音楽が言葉を模倣するのではなくて、言葉の方が音楽を模倣する。逆ではない。もしそうだとすれば、音楽にまつわる本書の言葉は現役を退いた老人の世迷い事ではけっしてなく、むしろ、《悲劇(=詩)は音楽の精神から誕生した》と主張する『悲劇の誕生』の頃のニーチェ(当時27歳)の言葉と呼応するのではないか。そんなことを考えながら、『みる きく よむ』を図書館に返却した。

ランプの光が日の光によって消されるように、文明などというものは音楽によって消されてしまう。(リヒャルト・ワーグナー)

参考にした本

憂鬱と官能を教えた学校 上---【バークリー・メソッド】によって俯瞰される20世紀商業音楽史 調律、調性および旋律・和声 (河出文庫 き 3-1)

- 作者: 菊地成孔,大谷能生

- 出版社/メーカー: 河出書房新社

- 発売日: 2010/05/01

- メディア: 文庫

- 購入: 14人 クリック: 164回

- この商品を含むブログ (39件) を見る

関連するみんなの記事

書きなぐれ、そのあとレヴィ=ストロースのように推敲しよう/書き物をしていて煮詰まっている人へ 読書猿Classic: between / beyond readers

注

*1:クロード・レヴィ=ストロースは幼い頃から浮世絵に対して愛着を持っていた。画家であり日本の浮世絵の蒐集家でもあった彼の父(レイモン・レヴィ=ストロース)は、少年レヴィ=ストロースが学校で良い成績を取るたびにコレクションの一部をご褒美として与えていたと言う。詳細はレヴィ=ストロース『月の裏側(日本文化への視角)』の序文を参照。

父が描いたクロード・レヴィ=ストロース(当時4歳)

*2:思うに、高名な『神奈川沖浪裏』にも同じことが言えるのではないか。⑴荒れ狂う大波にのまれそうな輸送船を同じ海上にいながら眺めるという現実にはあり得ない視点で描かれていること。⑵富士山の稜線を実際よりも険しく描くなど、北斎が対象を正確に模写することよりも各パーツの幾何学的な配置を優先させていること。⑶大波と揺れ動く輸送船の縦のスケールに約30%の差があること。⑷同作には、『神奈川沖本杢之図』や『おしおくり はとう つうせんのづ』など試作品らしきものが複数残されていること。…などはおそらくその傍証となるだろう。

神奈川沖浪裏(1821〜1935年)

神奈川沖本杢之図(1803年)

おしおくり はとう つうせんのづ(1805年)

*3:記号のシニフィアンを〈意味〉単位(つまり単語)に分けるのが第一次分節。次に〈意味〉単位を〈弁別〉単位(つまリアルファベット)に分けるのが第二次分節。このように言語活動がニ度にわたって分節するのが二重分節である。

*4:∝波の伊八の彫刻

*5:「歴史の真実は神話のなかにあるのであって、その逆ではない。」(レヴィ=ストロース)

*6:連辞/範列[symtage/paradigme]。例えば、Le mulet transporte du bois[らばは材木を運ぶ]という文があるとき、Le,mulet,transporte,du,boisという各語がそれぞれ継起軸にそって連鎖する顕在的関係を連辞の関係と呼ぶ。また、mulet[らば]という語は、ane[ろば]/cheval[馬]/beuf[牛]などとの対立の中から選ばれてきたものであるが、こうした文にあらわれていない同系列の語との潜在的な関係を範列の関係と呼ぶ。

*7:有標/無標。範列を形づくる二項のうち特殊な指標によって特徴づけられている方が有標、他の中立的な項は無標となる。この場合、右側の「悪い」母親は有標で「本当の」母親は無標。

アンチテキスト/アドルノのヘーゲル論『暗い人』について

方言で哲学することはできるか?

アドルノによれば、ホルクハイマーによるこの寸評は、決してただヘーゲルの言葉のなまりが酷くて聴き取りづらかったということだけを指摘して言ったものではない。そうではなくて、ヘーゲルがなまったままで、言い換えれば、ある意味で言葉遣いに対して「無頓着」*2なままで、ああいう抽象的で難解な思弁を展開した点に注目して言ったものなのである。

ヘーゲルは生涯、つまりプロイセンの国家哲学者と世に言われるようになってからも、シュヴァーベンなまりをやめなかった。これは周知の事実である。修辞を駆使し言葉巧みに哲学を語ろうとするでもなく、かと言って日常の言葉に置き換えて平易に哲学を語ろうとするでもなく、彼はあくまで方言まる出しの文体で哲学を語ろうとする。要するに、ヘーゲルはなまりを正さないままで哲学した。アドルノはその点を指摘して次のように書いている。

彼の叙述の仕方は、超然たる、どうでもいいという態度で、言語に対していた。

そのせいもあって、口頭でおこなわれたヘーゲルの大学での講義は、どちらかと言うと、「しまりのない*3調子」をもったものだった。この点に関するH・G・ホトーによる有名な報告を読んでみよう。

彼〔ヘーゲル〕はぐったりとして、気難しげに頭を下げて、かがんで坐っていた。そしてページをパラパラとめくり、絶えず話しながら大きなフォリオ版ノートのなかを、前後に、上に下に探した。つねに咳をしたり、咳ばらいをして、それが話の流れを妨げた。どの文章もポツンと語られ、それもやっとのことで、細かく切れぎれになり、ごちゃごちゃになって出てきた。どの単語もどの音節も、嫌々やっと口を離れたあと、キンキンした声とひどいシュヴァーベンなまりで語られると、まるでそのどれもが非常に大切であるかのような、変に深い重味をもつのだった。……立板に水を流すような雄弁は、話そうとする内容を心のなかですっかり仕上げ、完全に暗記していることを前提する。形の上で熟練すれば、半可通の者でもきわめて優美におしゃべりを続けることができる。けれどもヘーゲルは非常に強力な思想を、事物の底の底から運び上げなければならなかったのだ。しかも、これらの思想を生き生きと働かせようと思えば、たとえそれが何年も前から日々あらたに考え抜かれ、手を加えられてきたものであっても、いつも生き生きとした現在の姿において、彼自身のうちでもう一度産み出さねばならなかった。

「立板に水を流すような雄弁」は、訓練すれば誰にでもマスターすることができる。けれども、ヘーゲルはそうはせず、あくまで「キンキンした声とひどいシュヴァーベンなまりで」自己の哲学を語り続けようとした。こうした特徴はけっして、記憶の助けとしてのみ書かれ、生前には出版されなかった口頭での講義録だけに固有のものではない。むしろそれは、ヘーゲルの全著作を貫くものであり、しかも、この特徴は年を経るごとにますます強まっているのである。

暗い人

ヘーゲルの著作は分かりにくい。『歴史哲学』や『法哲学』はまだしも、『精神現象学』のような抽象度の高い著作、特に『大論理学』は分かりにくい。といっても、その分かりにくさは、難解さで定評のある他の哲学者のテキストとは異質なものである。彼のテキストが要求していること、それは、本文を精読し、思考力を働かせることで、疑いもなくそこにある文意を確認するといった単純なことではない。それどころか、多くの箇所では、文意そのものが不確かである。

偉大な哲学が数あるなかで、ひとりヘーゲルだけは、そもそも何のことを言っているのか、しばしばまったくわからず、的確に決めることもできない哲学者である。いやこの人の場合は、そうした決定ができるということすら保証されていない。

ヘーゲルのテキストを読むことが難しいのは今も昔も変わらない。だが、読者は、それが何を言っているのかすぐに決められないような章句を無視してはならない。むしろ、個々の章句の意味は、その章の概念的構造を知ることによってはじめて明らかになる。だが、その章の本文だけにかじりついていたのでは、その章の構造を取り出すことはできない。むしろ、そうした章句の構造は、ヘーゲル哲学の内容から導き出されなければならないのである。

語りえないものを語る

その意味で、《真理はけっして個々のテーゼや局部に限られた実証的な言表のうちにはとらえられない》というヘーゲルの教えは、ヘーゲルの著作を読む場合にも当然の如くあてはまる。何事もけっして孤立しては理解されず、すべては全体との関連においてのみ理解される。ところが、困ったことに、その全体は個々の個別的契機のうちに宿っている。なぜなら、ヘーゲルの言う全体は、それを構成する個々の諸契機に対する抽象的な上位概念などではないからだ。むしろ、反対に、全体は個々の具体的な諸契機を通り抜けることで、初めて達することができるようなものなのである。*6

全体と諸部分が取り結ぶこの弁証法的な関係は、はじめから文章の手に負えるものではない。というのは、文章は、そもそも、全体と諸部分の統一を一挙に処理することができないからだ。一義的なことを一義的に述べようとする限りにおいて、およそ文章というものにはかならず限界がある。

要するに、ヘーゲルの著作は文章による記述ではけっして言い尽くせないようなことを、文章によって言おうとしているのである。ヘーゲルの著作に宿る一種独特の難解さ=暗さの秘密は、まさにこの点にある。そのことをわかった上でアドルノはヘーゲルの肩を持ち、こういうことを言っている。

われわれは、ヘーゲルにおける文章的記述に対しては、それだけのハンデを認めてやらねばならない。

ヘーゲルは確かにいいことを言っているのだが、文章が良くないせいで損している。要するに、ヘーゲルの著作は自分が言いたいことをはっきり言うことができていない。にもかかわらず、アドルノは、自分が言いたいことをはっきり言うことができない者のために時間を潰すのはもったいないと却下する(言語)実証主義者たちのケチくさいもの言いには与しない*7。ヘーゲルの著作にはいいこともたくさん書いてあるのだから、読まずに済ませるのはもったいないと言うのである。

だが、他方でアドルノは、文章ではそもそも言い尽くせないことを文章によって言い表そうとして、ヘーゲル自身が選択したあの独特の文体の方は非難する。例えばこうである。

もしヘーゲル哲学の個々の文章そのものが〔全体と諸部分の〕こうした統一を表現するには不適切であるということを証明しているとしたら、まずその形式が不適切なのである。というのは、文章の形式はいかなる内容をも完全にはとらえることができないからである。それができるなら、ヘーゲル哲学も、内容の教えるものを表す概念に窮したり、誤りやすい概念を使ったりしないでもすんだに違いない。

アドルノはヘーゲル哲学の内容ではなくその形式、すなわち彼の文体の“不適切さ”を非難する。ヘーゲルの文体は、文章では言い尽くせないことを言い表そうとするには「不適切」であり、他に類をみない彼の思想を表現するにはふさわしくないというのである。そしてヘーゲルの“不適切な”文体は、結局のところ、彼の根っこにある言語不信に由来している(とアドルノは考えている)。

彼の思考が言語を敵視する力は非常に深く、ためにヘーゲルは文章家として客観的表現の優位を捨てた。〔…〕すべての反省を反省したヘーゲルも、言語のことはかえりみなかった〔反省しなかった〕。

ヘーゲルの言語観

確かにヘーゲルは「文体などどうでもいい」と考えていたし、言葉遣いに関しては死ぬまで「無頓着」だった。彼が「言語のことはかえりみなかった」というのはその意味で正しい。そして、アドルノにとって、例の「キンキンした声とひどいシュヴァーベンなまり」はその証拠に他ならない。

つまり、ヘーゲルは、自分が話している通りでも(シュヴァーベンなまりのままでも)、語りえないものを語ることができる、と信じていた。異質なものを何一つ加えなくても、語りえないものを何とかして語ることができるはずだと彼は信じていた。ヘーゲルのテキストがどうにも手に負えないほど難解なのはそのためなのだ。

ヘーゲルの言葉遣いは、「話し言葉が書き言葉に優先するといういささか古臭い考えに従って」いたし、彼自身は常に「文体などどうでもいい」と考えていた。だから、数多くのドイツ人哲学者たちと同じように、ヘーゲルもまた、同時代のフランス人が得意とする「機知に飛んだ」おおげさな文体に敵意を向けていた。というのは、素朴な人間ほど、素朴でない仰々しい言葉を用いることで、既成の権力に唯々諾々と従っているにすぎない自分自身を粉飾しようとするものだからである。

つまり、一方で、ヘーゲルは、ディドロやヴォルテールのような隣国フランスの百科全書派の哲学者たちが用いる素朴でない技巧的な言語(レトリック)に対して不信を抱いていた。だが、他方で彼は、素朴な日常言語を用いて哲学することもまたできなかった。なぜなら、ヘーゲルの哲学が言おうとしていることは、そもそも日常言語で言うことができる健全な常識とは程遠い思弁的な性質を持ったものだったからである。

物体の世界では、水がメディア(媒質)の力をもっているが、精神の世界では〔…〕記号一般が、より詳しく言うと言語がそうしたものと考えられなければならない。-ヘーゲル『大論理学』

精神の世界では言葉が全てのメディア(媒体)となる。そして、言葉は、ヘーゲルにとって、あらゆる哲学が目標として掲げる客観的なもの(真理)からは程遠く、あくまで主観的なものであり、主観が意識する内容を、他人に対して表現するメディア[medium]以上のものではない。つまり、ヘーゲルは、言葉をあくまでコミュニケーションの手段として考えることを好み、「真理の現象」として考えてみようとはしなかった。言葉(記号)は真理からは程遠い。その意味で、ヘーゲルの言語観は若い頃のニーチェのそれとよく似ている。

言語はレトリックである。というのは、言語は、憶見だけを転移させようとするのであって、認識を転移させようとはしないからである。

-ニーチェ『古代レトリック講義』

しかしながら、ニーチェと同じくヘーゲルもまた、単に言語によるコミュニケーションを軽蔑すれば、それでよしとしたわけではない。つまり、彼は文体のことなど全く配慮せず書いたわけではない。

素朴でない技巧的な文体と素朴で平易な文体のどちらを選ぶべきか。このどうしようもない二者択一に対するヘーゲルの解決の仕方は、「その見てくれの悪さにおいて、まさしくラディカルだった」。そのどちらでもない第三の道があったのである。すなわち、

彼は、たとえ無意識のうちにであれ、言語に対する自分の懐疑的な、どうしても素っ気ない無愛想なものとなりがちな態度を、文体の原理にまで高めたのである。

アンチテキスト

いくら弁証法が文章に対して抗議しようと思ったところで、その抗議は文章によってしかすることができない。そのため、文章そのものに対する抗議はいつも、どうしようもないパラドックスとして却下されてしまう。ところが、ヘーゲルは、このどうしようもないパラドックスという災いを転じて福となす。

ヘーゲルは他の大勢の人々によってすっかり言い尽くされた日常的な言葉遣いを用いることも選ばなかったし、そうした素朴な言葉遣いを軽蔑するあまりに技巧的で利口ぶった哲学的ジャーゴンを用いることも選ばなかった。彼が選んだのは、そのどちらでもない、「言語に対する自分の懐疑的な」態度をそのまま「文体の原理にまで高め」るという道である。

その意味でヘーゲルのテキストは、反テキスト[Anti-Text]である。

すなわち、彼にとって理想の叙述とは、叙述の否定だったのである。

西洋哲学はギリシアに始まり、ヘーゲルを待って「完了」する。この点について、ヘーゲル自らが自信たっぷりにこう語っている。

哲学としての哲学の内には、すなわち現今の最後の哲学の内には、数千年の労作が産み出した全てのものが含まれている。現今の最後の哲学は、全ての先行するものの結果である。

「現今の最後の哲学」と言うのは、もちろんヘーゲルの哲学、すなわち彼の思弁的観念論のことである。つまり、ヘーゲルの主張では、彼の思弁的観念論の体系において、哲学はすべて「完了」した。すなわち、哲学はそれ自身にとって最高の目標、すなわち真理に達したと同時に、そのことをもって完結したのである。哲学はギリシアに始まりヘーゲルと共に「完了」する。

ところが、アドルノは、ヘーゲルの哲学が、一方で、〈哲学の完了〉という途方もない要求を掲げていたにもかかわらず、他方で、その内容をはっきりと叙述することを断念しなければならなかったというこの軋みに目を付ける。確かにヘーゲルの弁証法は何か途方もないことを成し遂げている。だが、それに対してヘーゲルの文章は「弁証法的内容には遠く及ばない」。それはおそらくヘーゲルの文章そのものが「全体と諸部分の統一」や「非同一なもの」といったそもそも言葉では言い尽くせないものを表現するには「不適切」だったからだろう。そのせいで、ヘーゲルは自身の著作において、自分が言いたいことをちゃんと言えていない。

ヘーゲルが自分の著作のごくわずかな部分しか出版しなかったという事実は、その傍証となる。実際、彼の著作の大部分は、口頭で行われた講義を聴講者が筆記したものか、いくつかの下書きを寄せ集めた手記でしかない。つまり、ヘーゲルのテキストは、どちらかと言えば口頭での講義に近いものが、書かれたテキストよりも数の上で優位を占めているのである。

われわれは、『精神現象学』をまだどうにか「著書」と見なすことができる。しかし『大論理学』になると、もうそうはゆかない。

要するに、ヘーゲルのテキストは、「大学での講義のプラトン的イデア」以上のものではない。まさにこの意味において、ヘーゲルは自らの哲学を書くこと=叙述すること自体を否定している。そこには書かれた言葉に対する根強い不信が宿っている。アドルノは、ヘーゲルのテキストの想起的性格に着目し、彼の著作が「大学での講義」の備忘でしかないことを見抜いていた。「ヘーゲルのテキストは、アンチテキストである」という逆説的寸評は、以上の意味において理解しなければならない。

思想の映画

ヘーゲル以前の哲学者たちは、認識の対象をまるで写真のように静止したものでなければならないかのように考えていたようである。だが、アドルノによれば、デカルトが唱える明晰さ=分かりやすさという基準は、その対象が認識主観=カメラによって固定されうる場合にのみ無条件に妥当するものである。つまり、わたしたちがあらゆる認識に明晰さを要求できるのは、その対象がまったく動くことがなく、しっかりと固定して眺めることができる場合だけなのである。

それに対して、ヘーゲルの考える認識の対象はまさにその正反対の性質を持っている。彼にとって認識の対象は、それが主観=カメラのかたわらを通り過ぎるだけでなく、それ自身の中でも活発に動いているという点で、デカルトのそれとは似ても似つかぬものである。従って、片時もじっとしていないこの対象を捉えるには、主観=カメラの方も、三脚に載ったカメラのようにただじっとしているのではなくて、映画を撮る時のカメラマンのように、自らも動かなければならないということになる。それゆえ、デカルトが要求する明晰・判明性の基準は、二重の意味で疑わしいものとなる。それは、運動そのものを捕捉することを狙ったヘーゲルの教えに比べると、どうしても杓子定規的にならざるをえない。

哲学は、標本台の上に動かないようにピンで止めることができないような不明瞭なもの、確たる輪郭のないものさえも語ることを要求されている。ヘーゲルにとって、動いているものに目を遣ること、そしてそれに併せて自身もまた絶えず動き続けることこそがまさに哲学の任務なのである。だから、

本当のことを言うと、哲学と言うものは、明瞭性などを要求される筋合いのものではないのである。むしろ、それを限定的に否定すべきである。

哲学は、事物をピンで固定する眼差しをもすり抜ける諸契機、あるいはそもそもそういう眼では近づくことができない諸契機さえ描くことができなければならない。

そのため、ヘーゲルの文章は、自分の取り扱う内容が絶えず動き続ける過程なら自分自身をも過程として「不断の生成状態において」言い表そうとする。けれども、普通に考えれば、常にじっとしていないその内容を叙述する彼の文章までが落ち着きなく動いている必要は全くない。にもかかわらず、ヘーゲルの文体は、その思想内容と同様に、「不断の生成状態に」あり、絶えず動いている*11。

その意味において、

時代を超えた比喩を使えば、現在出版されているヘーゲルの諸著作は、テキストというより、むしろ思想の映画である。

実際、映画を見ることの内には独特の困難が宿っている。映画を見慣れていない人は、映画の中で絶えず動いている映像の細部を、けっして写真のようにはしっかりと心に留めるていることができない。ヘーゲルの著作についても同じことが言える。彼の著作を読む者がそこに独特の手強さを感じるのは実にこの点である。そしてまさにこの点で、ヘーゲルのまるで映画のような文章表現は「弁証法的内容には遠く及ばない」。

おそらく弁証法的内容は、その単純な帰結から見て、この内容とは正反対の叙述が必要なのではあるまいか。

では、すぐ上でアドルノが考えている「不断の生成状態にある」「弁証法的内容」とは「正反対の叙述」というのは具体的にはどのようなものなのか?それはおそらく、《われわれは、ただ自分がなし終えたこと、自分があとに残したものについてしか書くことができない。》というニーチェのモットーに従った叙述になるだろう。これはちょうど、自分の取り扱う内容が絶えず動き続ける過程なら自分自身をも過程として「不断の生成状態において」言い表そうとするヘーゲルの映画的な態度とは「正反対」の態度である。言語を敵視するあまり、全てを反省したヘーゲルも、言語については反省しなかった。そのため、彼の叙述は、語ろうとする内容にそぐわない無頓着さで動いたのである。

要するに、彼の著作は、叙述のうちで直接に内容と似たものになろうという試みである。

アドルノは、ヘーゲルの文章を、内容と「似たものになろう」とする一種のジェスチャーないしは「絵文字」とみなしている。彼にとって、シュヴァーベンなまり丸出しで哲学するヘーゲルの語り口は、〈哲学の完了〉というへーゲル哲学が掲げる荘厳な要求に比して、どうしてもそれに似つかわしくない何か辿々しい子供じみたものに映っている。その意味で、ヘーゲルの文章は、まだその国の言葉を満足に話せない外国人観光客が身振り手振りで自分の言いたいことを現地の人に一生懸命伝えようとする様子に喩えることができるだろう。

それは、方言、特に翻訳不可能な「ハー、ノー」という音をともなうシュヴァーベン方言が、標準語からはもうなくなった身振りの宝庫であるのと、よく似ている。

終わりに

ヘーゲルは自分が言いたいことを満足に言えてない。言葉では言い尽くせないものを言おうと欲したヘーゲルも、それを“適切に”表現する形式の選択において誤った。彼の文章は、アドルノの意見に従えば、その内容に比べてどこか辿々しいところを残している。そして「思想の映画」に喩えられるヘーゲルの“不適切な”文体は、真理からは遠く離れた言語に対する彼のそっけない態度、すなわちその言語不信に根ざしている。著作のほとんどが「書かれたテキスト」として残されていないことや、シュヴァーベンなまりを死ぬまで正そうとしなかった彼のあの「しまりのない」講義はその証拠である。

ヘーゲル哲学の表現形式に関するアドルノの非難は、要するに、方言を正さない限り、ヘーゲルの哲学は自分の言いたいことを満足に言うことができないと言っているに等しい。多少自由に言わせてもらえば、上記のアドルノの意見、特にヘーゲルの方言に対する彼の意見には少々疑問がある。

僕は今でこそ仕事の関係で東京で生活しているけど、もともと大阪生まれの大阪育ちで、ネイティブの関西人だ。東京に出てきた関西人は大雑把に言って二種類に分けることができる。すなわち、東京での生活に順応して“標準語”をしゃべる関西人と頑なに関西弁をしゃべり続ける関西人である。

僕の場合は、前者であり、自分から関西出身であることを言わない限り、関西人であることに気づく人はもういない。そして、そういう隠れ関西人は僕の知る限りけっこう多い。だけど、そんな僕でも、東京にいながら関西弁を話し続ける人たちの気持ちはよくわかる。彼らが関西弁でしゃべるのは、言葉遣いに対する無愛想な態度の現れなんかじゃない。

同じことがヘーゲルについても言えるのではないだろうか。シュヴァーベンなまりを終生大切に守って思索を続けたヘーゲルの気持ちはよくわかる。いずれにせよ、《標準語でしか哲学を適切に表現することはできない》とか、《方言を正さないのは言語に対する無頓着な態度の現れである》みたいな、アドルノのお高くとまった物言いは正直好きじゃない。

ついでに言っておくと、ドイツ語でなければ哲学は出来ないと考え、フランス語やその他の言語で哲学をやることを非難したハイデガーみたいな物言い*13も同じように不快である。アドルノやハイデガーに限らず*14、ドイツの哲学者にはそういうことを言う人が沢山いる。*15

自国の言語に有利な基準にもとづいて、各国の言語の中に優劣を定めるのは、ドイツ人の昔ながらのやり口であり、特に合理的な根拠があるわけではない。そういう根拠のない法螺噺を経験的な与件に偽装するのはドイツ人哲学者に共通して見られるひとつの欠陥であり、アドルノやハイデガーが“純正の”ドイツ語の哲学への“適正”を語るとき、彼らは同じ誤謬を犯している。しかし、“不純な”ドイツ語を死ぬまで正さないまま哲学を「完了」させたヘーゲルは、その存在自体がそうした『ドイツイデオロギー』に対する絶好の反証となっている。アルジェリア生まれフランス育ちのユダヤ系哲学者であるジャック・デリダはおそらくそういうことを念頭に起きながら、『哲学とナショナリズム』の関係について考えていたのではないだろうか。

ヘーゲルのシュヴァーベンなまり*16*17はアドルノの見立てとは反対に肯定的に捉えることができる。《方言で哲学することはできるか?》もちろんできるに決まってる。当たり前じゃないか!…そんなことを思いながら、『三つのヘーゲル研究』に収録されているアドルノのヘーゲル論『暗い人』を読み終えた。

この型(シュヴァーベン)の頭は時の経つうちに時折、大きな世界のただ中に割りこんで、彼らのいつも多少ひからびた頑固な思想を、新しい強力な体系の中心にするのだった。それは、シュヴァーベンの国は、きわめてしつけのよい神学者を世に送るばかりでなく、伝統的に哲学的思索の能力のあることを誇りとしているからである。実際これまでにもうたびたびこの哲学的思弁は声望高い予言者、あるいは異端の説をなすものを生んでいる。

ーヘッセ『車輪の下』

- 作者: テオドール・W.アドルノ,Theodor W. Adorno,渡辺祐邦

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2006/03

- メディア: 文庫

- 購入: 1人 クリック: 1回

- この商品を含むブログ (12件) を見る

関連する記事

[

参考にした記事

上記講演についての浅田彰による解説です。

これは書くことがとことん苦手な人のために書いた文章です→小学生から大人まで使える素敵な方法 読書猿Classic: between / beyond readers

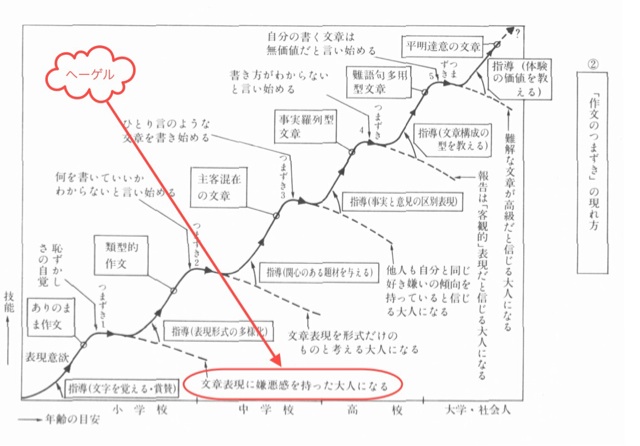

「作文のつまずき」の現れ方について。

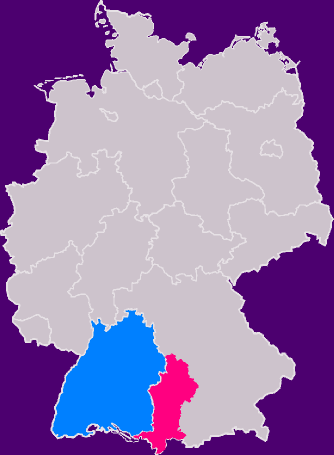

ドイツ内におけるシュヴァーベンの位置。青はバーデン=ヴュルテンベルク州、赤はバイエルン州内のシュヴァーベン行政管区。

注

*1:シュヴァーベン[Schwaben]はドイツ南西部の地域。特に東部は、文化的にも独特の風土を持つ地域として知られ、この地域の方言はドイツ語の中でも特に訛りが強いと言われている。そのため、伝統的にシュヴァーベン人といえば〈田舎者〉の代名詞となっている。だが、他方で、シュヴァーベン人は、〈分をわきまえた質素な精神〉の象徴としても引き合いに出される。例えば、ドイツ系ユダヤ人が設立したリーマン・ブラザーズ証券が破綻した際、メルケル首相は「欧米の窮状の理由を知りたければ、〈シュヴァーベンの主婦〉に聞くがいい」とコメントした。

*2:=無差別

*3:=無気力な

*4:H・G・ホトーによるヘーゲルの講義の描写は、ウォルター・カウフマン『ヘーゲル』に見られる。カウフマンの本には、ヘーゲルの生涯についての詳細な資料が入っている。

*6:それゆえ、ヘーゲルのテキストは、どのような部分も全体と異質ではない。それぞれの部分が全体と同等の価値を有していて、それだけを個別に見ても、全体と同じ価値をもっている。こうした観点から見れば、テキスト全体は、細部においてすでに実現されている構成のさらに高次の二次的構成とみなすことができる。

*7:本書P195にはこうある。「《語ることのできないものについては、沈黙すべきである》というウィトゲンシュタインのモットーは、まったく反哲学的である。そのなかには、極端な実証主義が、さらに輪をかけて、畏れ多い、権威ありげな本来性という姿になって現われている。そのためこのモットーは、人間を一種の知的な集団暗示にかけてしまう。だが、哲学というものは―もしなんらかの定義が必要だとしたら―語りえないものをなんとか語ろうとする努力であると定義できないだろうか。言いかえると、一方で表現がいつもそれを同一化してしまうのに、非同一的なものに手を貸して、なんとかそれを表現しようとする努力だと定義できないだろうか。ヘーゲルはまさにそれを試みたのである。〔…〕哲学が求めるものは本質的に不可能なことである。この不可能事ということを、ウィトゲンシュタインとその一派は、哲学に関する理性のタブーとしてしまった。それは事実上、理性そのものの廃棄である。」

*8:岡本明人編『国語科授業の常識を疑う〈3〉作文 (市毛勝雄模擬授業の記録と分析)』P60)

*9:とりわけ『るろうに剣心 京都大火編』のような激しいアクション映画を撮るカメラマンには、じっとしていることなど絶対に許されない。

*10:ここから叙述の否定というあの態度が生じてくる。というのも、叙述されることによって固定されたものが、固定された当のもの(認識の対象)と一致するのは、ただその対象そのものが凝固したものである場合だけだからである。しかるに、ヘーゲルにとって認識の対象は、絶えず動き続けるものであり、叙述によって固定することはできない。それゆえ、叙述は否定されることになる。

*11:生成変化を乱したくなければ動きすぎてはいけない。

*12:しかし、アドルノの考えでは、ヘーゲルの文体には、別の可能性も残されている。それが取り扱う内容と同じように抽象的な姿で流れてゆくヘーゲルの文体は、映画的特徴だけでなく、音楽的特徴をも具えている。アドルノの見立てでは、ヘーゲルの映画的文体は確かに彼の哲学の弱点ではあるのだが、まさにその当の弱点が、別の理解の仕方を準備する。「われわれはヘーゲルを読む場合、自分も一緒に精神的運動のカーブをえがき、いわば思弁の耳で、彼の思想が楽譜であるかのように聴きながら、一緒にそれを演奏するという風に読まねばならない。」

*13:「私はドイツ語がギリシア人たちの言葉と彼らの思惟とに特別に内的な類縁性をもっているということを考えるのです。このことを今日繰り返し確証してくれるのはフランス人たちです。フランス人たちが思惟し始めると、彼らはドイツ語を話します。彼らは、フランス語では切り抜けられないということを確証します」。〔『シュピーゲル対談』〕

*14:浅田彰の証言によると、ハイデガーと同じようにアドルノにも「ドイツ語は哲学に対して特別な親和性を示す」という趣旨の発言があるらしい。〔出典不明〕

*15:そして、そういう法螺話を真に受けて、日本語は論理的じゃないから哲学するにはふさわしくないなどと言い出す日本人も少なからず存在する。

*16:アドルノは、シュワーベン出身者の言葉遣いに対して並々ならぬ敵意を抱いている。例えばシュワーベン出身の作家シラーに対してはこんな調子である→「シラーのことばづかいには、上流社会に乗り込み、どぎまぎしながらも、自分の言い分を聞いてもらうために大声でわめき始めた下層出の若者を思わせるふしぶしがある。要するに能弁で厚かましいのだ。この若者の喋るドイツ語の長広舌や名文句はフランス人のそれを真似たものであるが、習練を積んだ場所は常連のつどう居酒屋である。きびしい要求を際限なく並べてふんぞり返っているこの小市民は、自分のもっていない権力と一体化しているのであり、さらにその増上慢は権力の上を行こうとして絶対精神や絶対的恐怖のなかにのめり込んでいく。〔…〕。こうした力学は理想主義的な思想運動のすべてに内在しているのであって、この力学の病弊をそれ自身を通じて癒そうとしたヘーゲルの言語に絶する努力でさえ、最後にはその餌食となった。ことばを使ってこの世界を一つの原理から引き出そうとする試みは、権力に抵抗する代りに、自ら権力を纂奪しようとする人間がしめす行動様式である。現にシラーがもっとも心を奪われたのは纂奪者たちであった」。〔アドルノ『ミニマモラリア』- 53 シュワーベン人の悪ふざけ〕

*17:シュヴァーベン出身の文人としてはヘーゲルやシラーの他、ヘッセ、ヘルダーリン、シェリング、ハイデガーなどを挙げることができる。ハイデガーの言葉遣いを批判したアドルノ著作『本来性という隠語』は、彼の〈シュヴァーベン訛りに対する敵意〉という観点から読むことができるだろう。

ニーチェの講義録『プラトン対話篇研究序説』を読む

プラトンと彼の先駆者たち、プラトンを読みたいと思っている人びと、ならびにその準備をする必要があると考えている人びと、こういう人たちに役立てようとする試み。

ニーチェの『プラトン対話篇研究序説』*1は、1871年〜76年にかけて、当時三十代のニーチェがバーゼル大学で行った講義の準備稿を抜粋し、書物として出版されたものだ*2。標題から明らかなように、本書が話題にするのはプラトンの対話篇である。一般的に言って、この種の研究に際しては、その狙いとされるのは哲学であるか、或いは哲学者であるかのどちらかである。ニーチェが狙うのは後者であり、彼はプラトンの著作によってプラトンその人を読もうとする。なぜなら、ニーチェにとって、常に人間は書物よりもはるかに注目に値するものであるからだ。本書を読み、プラトンの一読者として僕がもっとも心を動かされたのは、プラトンの対話篇の執筆年代の問題に関するニーチェの鋭い洞察である。後学のためにープラトン流に言えば想起のためにー、以下では、本書の第一章第一節を要約してみることにしよう。

備忘録としての対話篇

誰が対話しているのか?

プラトンは自身をソクラテスに、自分の弟子をソクラテスの仲間と同一視している。*5

⑴制約を離れてあらゆる自由を駆使するためであり、

⑵それにも拘らず、説得力を持った虚構を創り出すためである。

筆致が精緻であればあるほど、通常、それはいっそう虚構的である。

対話篇の執筆順序

⑴『パイドロス』の執筆年代

プラトンにとって対話篇とは「彼とその仲間たちの対話」の備忘録である。ところで『パイドロス』から導き出された以上の言明は、既に或る一つの学派、すなわちアカデメイア*8が存在することを前提としている。ここから推論できること、それは、『パイドロス』は少なくとも青年時代に書かれたものではなく、アカデメイアの創立(40歳)以後に書かれたものであるということだ。

⑵ディオゲネス・ラエルティオス第三巻の伝承

彼は最初に『パイドロス』を書いた、という説がある。

われわれは、『パイドロス』がとにかく最初の著作である、という伝承を固く保持する。(P26)

『パイドロス』に関する伝承は全く正当なものである。(P36)

⑶『饗宴』の執筆年代

だが、他方でまた、『饗宴』がアカデメイア初期に出たものであり、BC385年もしくは384年には著わされていなければらないことは、確かである。しかも、この対話篇はその内容から言って『パイドロス』の内容を前提としており、要するに、これら二つの著作は互いに手がかりを提供しあう関係にあるのである。

結論

整理しよう。

⑴『パイドロス』はその内容から見て少なくともアカデメイア創立(BC387年=当時40歳)以後に書かれたものであること。

⑵また、『饗宴』(BC385〜384年)との関係から判断して、『パイドロス』の執筆年代は、BC387年〜384年であること。

⑶伝承は『パイドロス』がプラトンの最初の著作であると伝えていること。そして、『饗宴』と『パイドロス』の内的連関から推察して、その伝承には信憑性があるということ。

以上⑴〜⑶の証拠により、『パイドロス』が書かれた年代はおそらくBC387年(プラトンは40歳)以降、だが、それもその後まもない頃のものであることが推定される。その意味は、プラトンは41歳より以前には著作を全く著わさなかったこと、対話篇は全て彼の生涯の後半生に書かれたものであるということである。

さらにまた、ニーチェは、プラトンの芸術家としての叙述の能力が年を取るごとに減じていったという仮説を立て、対話篇の執筆順序を、次のように推定する。すなわち、

まず第一に、『パイドロス』・『饗宴』・『国家』・『ティマイオス』・『パイドン』、のちに、『テアイテトス』・『ソピステス』・『政治家』・『ピレボス』・『パルメニデス』・『法律』。

まとめ

ニーチェは、上記の手順を踏むことでプラトンの対話篇にまつわる以下の事実を明らかにした。

- プラトンの対話篇は全て、彼の生涯の後半生、具体的には41歳以後に執筆されていること。

- 青年期のプラトンが対話篇を著すことはあり得ないこと。

- 対話篇はアカデメイアで行われた実際の対話を後から想い出すために書かれた備忘録であること。

- 著作において実際に対話を行っているのはソクラテスとその仲間たちではなく、プラトンとその弟子たちであるということ。

文献学的基礎作業が導き出した以上の結論を下敷きにして、ニーチェは、歴史的ソクラテスから対話篇のソクラテス、すなわちアカデモスの庭園で弟子たちと対話する教師プラトンを丁寧に切り離す。しかし、そのような作業を通じてニーチェが最終的に目論んでいるのは、対話篇の単なる作者としてのプラトンを、教育者・政治家・弁論家・科学者・芸術家・倫理学者…要するにさまざまな顔を持つ人間プラトンに置き換えることである。

常にしっかりと把握しておかねばならないのは、著述家プラトンが本来の教師プラトンの影[ειδωλου]であり、アカデモスの庭園における想起にすぎない、ということである。

われわれは、著述家プラトンを人間プラトンにおきかえる努力をする必要がある。しかるに、現代の著作の場合には、通常、作品(著作)のほうがその著者を取り扱うよりもはるかに重要であり、また著書が芸術の極致を含んでいる。だが、完全に公共生活中心で、ほんの片手間に著作活動をするにすぎないギリシア人の場合には、事情は別である。

人間プラトンは、著作ではなく、伝えられるところの彼自身の行動、例えば政治上の旅行に目をやることで得ることができる。私たちはプラトンを単なる対話篇の著者としてではなく、大衆を指導する政治家として、つまり、世界全体を根本から改革しようと努め、とりわけこの目的のために著述家でもあるような政治家として、見ることもできるのである。それは『国家』を著すプラトンであり、その場合、アカデメイアの創設は極めて重要な意味を持つことになるだろう。

そして、そのような地道な文献学的基礎作業を通じて浮かび上がるのは、教師であり政治家であり芸術家でもあるような人間プラトンである。そこにはもちろん、後にニーチェがその転倒を企てることになるプラトニズムの中核部分を構成する倫理学者プラトンの姿もある。その意味で本書は、最晩年まで続くプラトニズム転倒というニーチェの一大プロジェクトの基礎工事の部分を担っており、ニーチェの思想とプラトニズムの関係を理解する上で今なお避けて通ることのできない重要な書物だと言ってよい。

- 作者: フリードリッヒニーチェ,Friedrich Nietzsche,戸塚七郎,上妻精,泉治典

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 1994/05

- メディア: 文庫

- 購入: 1人 クリック: 2回

- この商品を含むブログ (4件) を見る

過去記事

真理を試みにかける哲学者/ニーチェ『古代レトリック講義』を読む - 学者たちを駁して

今回の記事の観点からすれば、↑の記事は致命的な誤りを含んでいるのですが、反省のため、一応リンクを貼っておきます…。

参考

参考文献

- 作者: ディオゲネス・ラエルティオス,加来彰俊

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 1984/10/16

- メディア: 文庫

- 購入: 2人 クリック: 29回

- この商品を含むブログ (16件) を見る

注

*1:ちくま学芸文庫『ニーチェ全集1 古典ギリシアの精神』に収録。

*2:ニーチェがバーゼル大学(ドイツ)にの古典文献学の員外教授に就任したのは1869年であり、正教授となったのは1870年のことである。以降、著作としては、1872年に『悲劇の誕生』、次いで、1873年~74年にかけて『反時代的考察』が出版されている。

*3:「著作の想起的性格に関するプラトン自身の言明は、シュライエルマッハーによって巧みに隠されてしまった。したがってわれわれの前にあるのは、ふたたび、理想的な読者をもっている純粋に文字中心の人プラトンである。」(P124、P20の注)

*5:「彼がソクラテスを理想化できるのは、ほかでもない、ソクラテスを自分と等しくすることによってである。」

*6:『ゴルギアス』を読む限り、プラトンは悲劇を国民的弁論術だとみなしている。この対話篇において、悲劇をも含めた弁論術は、技術未満の経験であるとされ、ただ快楽だけを目指す「迎合」の判決を受けることになる。

*7:この講義でニーチェが立てた仮説は、プラトンにとって《対話篇とは想起の手段である》というものだ。しかし、対話篇には別の見方の痕跡も存在する。詳細については『パイドロス』273E以降に関する『古代レトリック講義』(1874年)の注釈を参照のこと。そこでは次のように言われている。「対話篇の神話的構成部分は、レトリック的である。神話の内容は、本当らしいことである。したがって、神話の内容が目指すのは、教授することではなくて、聴衆に臆見だけを引き起こすことであって、説得することなのである。…」対話篇のレトリック的側面は『国家』において特に顕著である。「プラトンは、同胞市民の魂のうちで特定の見方を基礎づけるために」『国家』ではまったくの神話を導入している。この場合、対話篇はもはや、プラトンにとって単なる備忘=想起の手段ではなくなってしまっている。

*8:東浩紀がゲンロンカフェをつくったの42歳の時だったが、プラトンはそれより2歳早くアカデメイアをつくった。当時40歳のプラトンは、かつてのように裕福ではなかったし、旅行は彼の財産を費い果たしていた。ゲンロンカフェはユビキタスエンターテイメントその他の企業からの出資金を元手につくられたが、アカデモスの庭園はプラトンの身代金を元手に入手された。その経緯はこうである。シケリアへの一回目の旅行の折、プラトンは僭主ディオニュシオスに諫言してその怒りを買い、ラケダイモンのポルリスの手で奴隷として売られることになる。たまたまキュレネのアンニケリスがその場に来合わせ、20ないし30ムナの身代金を払ってプラトンをアテナイの友人の許へ送り帰した。友人(一説ではディオン)はすぐに金を返したが、アンニケリスは受け取ろうとはせず、その金でアカデメイアの小さな庭園を買いとってプラトンに贈った、と言われる。

*9:ニーチェの見解に反して、『パイドロス』は、最初の著作というよりはむしろ、中期の作品と見るのが一般的である。この点に関して、『パイドロス』を通説どおり中期の作品とみなし、『パイドロス』以降のプラトンの転向=改宗を主張する過去記事『真理を試みにかける哲学者』はニーチェ論としては完全に間違っている。なぜなら、ニーチェは、『パイドロス』をプラトンの処女作だと固く信じていたのであり、そうである以上、『パイドロス』においてプラトンの「転向」など絶対に起こるわけがない。同様に、『パイドロス』がプラトンの最初の著作である以上、『ゴルギアス』が『パイドロス』より前に書かれることも絶対にあり得ない。したがって、過去記事は、プラトンの対話篇の執筆順序の判定に関して二重にも三重にも間違っている。ニーチェが対話篇の執筆順序に関して通説とは異なる独自な見解を抱いていたということを僕は知らなかったし、知ろうともしなかった。ニーチェのプラトニズム転倒の全ては文献学的な作業に基づいてなされている。このことを軽視してはならない。

*10:本書P40にも次のような記述がある。「さらにわれわれは、『パイドロス』が最初の著作であり、だがそれは四一歳より以前には著わされなかった、という伝承を信じる。」