メガラ派について(3)/ハイデガー『アリストテレス「形而上学」』第三編§19の覚書

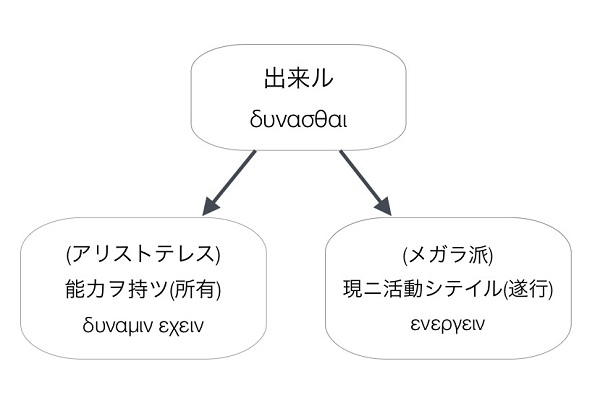

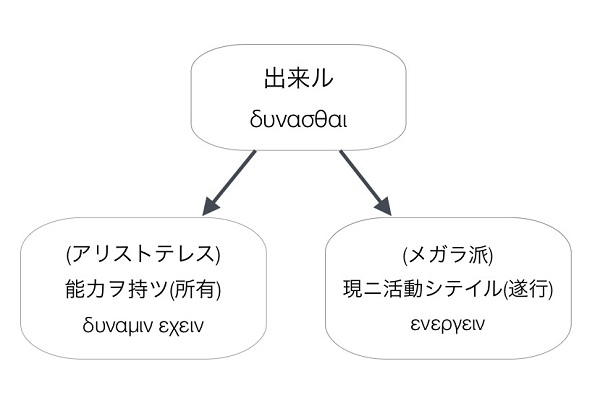

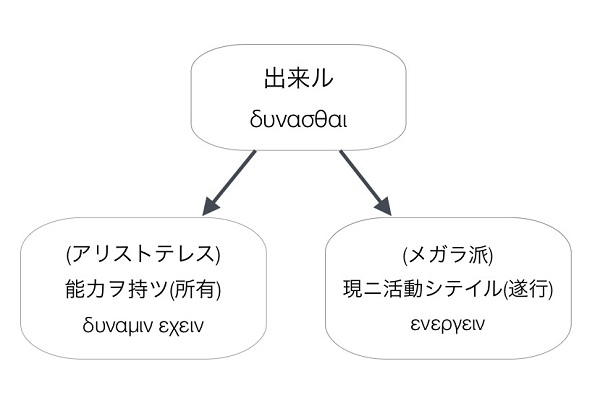

前回のエントリーでは、『形而上学』の全体像を概観し、第9巻を担い導く根源的な問いが《有るものとは何であるか》であることを確認した。有ルモノハ様々ナ意味デ語ラレル[το ον λεγεται πολλαχως]。『形而上学』が有るものを語ル際の語リの方式は全部で四通りあって、それは以下のように図示することができる。

1046b29-33

しかし、たとえばメガラ派のように、次のように語る人たちがいる。ある能力[δυναμις]が現ニ働イテイル[ενεργη]ときにのみ、何かが出来ルということが現に有り、これに対して、その能力が現ニ働イテイナイときは、出来ルということもまた現に無いのである。たとえば、現に建築していない建築家は建築することが出来ナイのであり、これに対して、現に建築している建築家は、建築しているそのときには、建築することが出来ルのである。このことは、他の様々な力についても同じ様に当てはまる。

能力の現実性に関する上記のメガラ派のテーゼにおいては、デュナミス(能力)とエネルゲイア(遂行=現ニ働イテイル)の特異な連結、それどころか、両者の同一視が姿を現している。メガラ派は、能力(デュナミス)の現実性を、或る能力が現ニ働イテイルこと(エネルゲイン)と同一視することで、デュナミスとエネルゲイアの間にある差異を抹消してしまうのである。

メガラ派によれば、或る能力は、能力そのものが遂行される(現ニ働イテイル)時にのみ、現実的に眼の前に有る。例えば建築術の場合、大工がその作品である家の制作に関わる時にのみ、建築術(能力)は現に目の前に有る。つまり、大工が家の制作の仕事に従事している間だけ、その人の能力(建築術)そのものが、現に目の前に有る(現前している)とみなされるわけである。

このように能力の現実性を能力の遂行[ενεργη:現ニ働イテイルコト]だけに局限する場合、能力の非遂行(能力ガ現ニ働イテイナイコト)は直ちに能力の不在を意味することになってしまう。つまり、その日の仕事を終えて居酒屋で一杯やっている大工は建築することが出来ナイとみなされてしまう。

(メガラ派のテーゼの前提の下では)現に建築していないときには、いかなる建築家も有りえない〔…〕

◆

メガラ派のテーゼが抱える以上の難点を解決するために、アリストテレスは、或る一定の諸現象を際立たせて取り出すことをもって、メガラ派を論駁する。その現象とは、学習と忘却である。

1046-1047a4

さて、或るものに精通シテイルコトのこのような諸様式を所有スルことは、かつてある時に(あらかじめ)それらを学び自分のものにしておかなければ、不可能である。また同様に、かつてある時にあらかじめ手放すことがなければ、それらをモハヤ所有シナイということも不可能である。―このことは忘却、災難、時間などによって起りうる。それ故、もちろん、制作がその都度かかわるものが滅びることによってではない。それ故、以上に述べられたような事態〔学習・忘却〕が生じないことには、能力を所有スルことやシナイことは同じ様に不可能であるならば、〔能力を〕所有している人が(制作することをただ単に)停止するとき、いかにしてその人は制作へのこの精通をもはやもたないことになるのか。逆にまた、かれがすぐに再び建築にとりかからなくてはならないとき、いかにして、かれは再びそれを自分のものにすることができるのか。

能力の所有は、学習を通じて能力を身につけることに結びつき、能力の非所有は、能力を放棄する=忘却することに結びつく。その際、能力の遂行における単なる中止は、能力を放棄すること(能力をもはや所有しないこと)と同じではない。あるいは逆に、遂行の再開は、能力を最初から身につけ直すことと同じではない。

そして、単に身につけられただけで、いまだ遂行には至ってはおらず、ただ所有しているだけの能力は、非遂行でありながらも、現実的に目の前に有る。メガラ派を論駁する際にアリストテレスが念頭に置いているのは以上の意味での能力の現実性に他ならない。

このように、能力が目の前に有るということ(能力の現実性)を、所有のうちに見るアリストテレスの考えは、能力の遂行だけをその現前とみなし、非遂行を直ちにその不在とみなすメガラ派のテーゼに対する有力な反証となっている。

したがって、アリストテレスが語る所有されて有るという意味での能力の現実性は、メガラ派が語る現ニ働イテイル遂行中の能力と同じではなく、《能力が現実的に有るとはどういうことか》を巡ってアリストテレスとメガラ派は相互に意見を異にしているのである。有能デアルこととしての出来ルことは、アリストテレスの考えでは、能力を所有スル[εχειν:持ツ]ことであり、他方、メガラ派の考えでは、能力を遂行スル[ενεργη:現ニ働イテイル]ことである。

能力を身につけて所有スル(持ツ)ことは、身につけた能力を遂行スル(現ニ働イテイル)ことと同じではない。有能なものが有能で有るのは、能力が遂行される(現ニ活動スル)ことによってではなく、能力を所有する(持ツ)ことによってである。別の言い方をすれば、能力を遂行しないことによって、つまり、能力を自制し・能力が能力自身のうちに留まることによって、有能なものは有能で有る。

◆

メガラ派が能力の現実性をあまりに狭く見積もり過ぎていることは明らかだ。

メガラ派にとって、能力の現実性は、能力の遂行だけを意味するが故に、非遂行はその不在と同一視される。しかし、ある能力の非遂行は必ずしもその不在ではないし、遂行=現実化された能力だけが現実的だというわけでもない。

さらに言えば、能力の非遂行が、直ちに能力の不在を意味し、そこに能力が有らぬことを意味するとすれば、或る能力を有する者は、能力を遂行していない場合は常に能力を喪失していなければならないことになってしまう。言い換えれば、非遂行が、直ちに忘却を意味することになってしまう。

メガラ派のテーゼに依拠して学習と忘却の現象を考えた場合、大工は仕事を中断する度ごとにその能力(建築術)を忘れることになってしまい、仕事を再開する度ごとに新たに一から能力を学び直さなければならなくなってしまうのである。

〔建築能力を〕所有している人が(制作することをただ単に)停止するとき、いかにしてその人は制作へのこの精通〔建築に熟達していること〕をもはや持たないことになるのか。逆にまた、彼がすぐに再び建築にとりかからなくてはならないとき、いかにして、かれは再びそれ〔建築術〕を自分のものにすることができるのか。

以上の難点を抱えるメガラ派に対してアリストテレスとしては、次のように言いたい。すなわち、ー 遂行[ενεργη:現ニ働イテイル]とは、以前には全く姿を消していた何かが単に突然姿を現わすことではないし、逆にまた、非遂行も、そこに有った何かが突然姿を消すことではないのだ、と。遂行と非遂行、現前性と不在性を、いつまでも赤ん坊のように「いないいないばあ[Fort-Da]」のモデルで考えるのは全く幼稚なことであり、それらはもっと柔軟に、成熟したやり方で、学習と忘却の現象に即して理解しなければならない。

◆

ところで、能力に固有の現実性が遂行スル[ενεργη]ことのうちにはなく、所有スル[εχειν]ことであるにせよ、遂行[現ニ働イテイルコト]もまた何かの現実性であることは疑いない。ではいったい、遂行(エネルゲイン)は具体的には何に固有の現実性(現前性)なのだろうか?この「何」の中には、能力とは別の有るものが入居して来るはずである。ところが、残念なことに、この点についてアリストテレスは何も語ってくれない。そこで参考になるのがハイデガーによる1046-1047a4の注釈である。ハイデガーは、『形而上学』第9巻第3章の該当箇所の注釈を通じて能力の現実性に関するアリストテレスの議論をある意味で継承し、発展させている。遂行が能力に固有の現実性ではないのなら、遂行とは具体的にはいかなるものの現実性(現前性)なのか?この問いをしっかりと念頭に置いた上で、ハイデガーの注釈を読んでみよう。

遂行とは、決して、以前にはまったく姿を消していたなにかがただ突然出現することではない。また逆に、非遂行も、そこにあったなにかがまったく姿を消すことでもない。遂行とは実行[Ausubung]であり、それ故、訓練と熟練の現前性[Anwesnheit bon Ubung und Geublheit]であり、「熟練内存在」[In-der-Ubung-sein]の現前性であり、つまり、すでに現前しているものの、現前性なのである。遂行は現前性であるが、しかし、以前には端的に不在であったものの現前性なのではなくて、逆に、まさにすでに現前しているものの現前性なのである。

すなわち、遂行は、能力の現実性ではなく、訓練や熟練の現前性であり、「熟練内存在」というそれ自体すでに現前しているものの現前性なのである。遂行は確かに現前性であるが、以前には端的に不在であったものの現前性ではなく、まさにすでに現前しているものの現前性なのである。要するに、遂行は、メガラ派が考えるように、決して単なる漠然とした現前性一般ではなく、或る独特の卓越した意味での現前性なのである。つまり、

遂行とは「仕事中存在」として、「実行」〔熟練の外化〕という性格を持つのである。

ところが、メガラ派は、能力の現実性をあまりに狭く捉えたために、遂行が「仕事中存在」であり、その本質が「熟練の外化(実行)」にあることを不覚にも見落としてまう。

他方で、「熟練内存在」は、明らかに遂行を必要としていない。熟練の状態に有ることは、もはや遂行(=実行)はされていないが、それにもかかわらず、現実的であるような能力の有り方であり、その意味で「熟練内存在」は確かに非遂行ではあるが、この非遂行(もはや遂行しない)は、全く姿を消すこと(端的な不在性)と同じではないからだ。その反対に、もし仮に、ある能力に熟達することが能力の遂行を通じてのみ生起・形成するとすれば、もはや遂行しないこと(遂行における中断)は、今やはじめて能力が熟練のレベルに達したためにもはや遂行を必要としないということさえ意味し得るのである。つまり、

〔私が〕実行しない人(熟練を外化しない人)でありうるためには、私はまさに熟練していなくてはならないのである。

ところが、メガラ派は、現前性を実行(遂行)だけに限定してそれをあまりに狭く把握してしまったために、非実行(非遂行)が、それ自体において、「熟練内存在」(熟練の状態に有ること)であり、或る意味でそれもまた一つの現前性である、ということに気づくことができない。

要するに、能力そのものの現実性を遂行における能力の現実化と同一視するメガラ派のテーゼでは、いまだ遂行されていない・もはや遂行(=実行)されていないが、それにもかかわらず、現実的であるような能力の有り方を描き出すことができない。すなわち、いまだ・もはや現実化(=遂行)の過程にはないにもかかわらず、ただ単に可能的なものと考えられただけではなくて、現実に現前している能力はいかにして有るのかを正確に記述することができない。

◆

また同様に、かつてある時にあらかじめ手放すことがなければ、それらをモハヤ所有シナイということも不可能である。―このこと〔能力を手放すこと〕は忘却、災難、時間などによって起りうる。それ故、もちろん、制作がその都度かかわるものが滅びることによってではない。

他方で、遂行の停止(非遂行)は、能力の喪失〔能力を手放すこと〕とは異なる何かである。『形而上学』的に言って、能力の喪失には三つのファクターが存在する。

- ①忘却[ληθη]

能力の喪失は、まず第一に、「忘却」によって起こりうる(1047a1)。以前に所有していた能力を忘れて失った人は、その能力にもはや習熟していない。

- ②時間[χρονος]

第二に、忘却には少なくとも「時間」が必要であり、例えば、訓練を怠った大工の腕は「時間とともに」[χρονψ]鈍ってくる。

- ③不慮の事故(災難)[παθος]

第三に、能力の喪失は、大工が例えば何か不慮の事故で両腕を失うことでも起こりうる。彼の大工としての活動はこの不運な出来事のせいで“お終い”になってしまう。

それに対して、能力の遂行を停止することは、①忘却によってその能力を失うことと同じではない。むしろ、能力の遂行を止める人は、まさにその停止において、自らが習熟しているその能力を、他の機会のために開いたままにしておくのである。つまり、能力の停止は、能力をどこかに投げ捨てて忘れてしまうことでは決してなく、習熟して仕上げられた能力を自分の許に取っておくこと[Ansichnehmen]なのである。したがって、遂行されなかった能力がそれにも関わらず現実的で有るのは、「まだ開始していない」という状態においてである。

〈まだ開始していない〉が、その能力の現実性に積極的に帰属する。この〈まだ開始していない〉は、自制する[an sich halten](自分自身のもとに留まる)という状態として、すでにわれわれに親しい事柄である。*1

次に、能力の停止はあくまで或る特定の時点で生じるのであって、②能力の忘却のように「時間とともに」[χρονψ]生じるわけではない。

最後に、大工がその日の作業(能力の遂行)をいったん“お終い”(中断としての停止)にして仕事場から立ち去ることと、大工の大工としての活動が③不慮の事故(災難)のせいでそれっきり“お終い”になってしまうことは、当然だが全然別のことである。

以上の三点において、能力を失うことは、能力の遂行を停止することとはまったく異なるものである。或る人が自らの能力を喪失するのは、①忘却によって②時間とともに③不慮の事故によってであり、能力の遂行を停止することによってではない。

◆

整理しよう。

1.能力の所有

アリストテレスにとってまず第一に重要なこと、それは、能力が現実的に有ることの固有の様式に向けて、最初の視界を開くことである。このことは、能力ヲ所有スルコトの重視を通じて行われる。

2.熟練内存在

次に、所有という構造が、訓練や熟練によってすみずみまで貫ぬかれていることを看て取ることが重要である(1047a3)。能力ヲ所有スルとは、能力を管理することであり、しかも、熟練している(熟練内存在)という意味でそうなのである。

3.熟練内存在と熟練の外化(実行)の区別

しかし、熟練の状態に有ること(熟練内存在)は、この熟練に基づいて初めて可能になる遂行(実行=熟練の外化)とは区別しなければならない。

4.メガラ派のテーゼの位置ずらし

そして、メガラ派の言う実行としての遂行(エネルゲイン)は、熟練という現象(熟練内存在)、すなわち、能力に固有の現実性の様式と対比することではじめて正しく洞察することができるのだということを示さなければならない。

アリストテレスは、メガラ派に対する論駁を通じて、ただ単に能力の現実性が遂行のうちにはないということだけを言いたいのではない。彼はエネルゲイン(=仕事中で有ること)を能力が現実的に有ることの一様式として拒否する訳では全くないからだ。そうではなく、(メガラ派のように)エネルゲイン(遂行)を能力の現実性の唯一つの様式とみなすことを拒否するのである。メガラ派は、能力の現実性を遂行[現ニ活動シテイルコト]のみに限定してしまったために、アリストテレスによって「不条理」へと追い込まれた。

そして、メガラ派を受け入れ難い「不条理」へと追い込む際、彼らによってこれまで見落とされてきた諸現象を、デュナミスとエネルゲイアの問題領域の中に取り入れることが重要であった。それは以下のものである。

遂行とは実行[Ausubung](熟練の外化)であり、非遂行とは非実行である。そして、非遂行とは腕が鈍ること[Aus der Ubang sein「熟練外存在」]すなわち、能力を失うことではない。能力を失うということには、実行を停止することに帰属するものとはまったく異なるものが帰属するのである。(忘却[ληθη]、災難[παθος]、時間[χρονος]への論評を参照。)それ故、停止するということは、放棄することではなく、むしろ、自分の許に取っておくこと[Ansichnehmen]である。それは、自制すること[ansichhalten]、

手許に留めておくこと[einbehalten]、…に対して開けたままの状態にしておくこと[aufbenhalten]という意味での所有スルこと[εχειν]に即してそうなのである。

◆

『形而上学』第9巻第3章の注釈を通じて、ハイデガーが取り出した「熟練内存在」と「仕事中存在」はあくまでそれぞれ別の「現実性」である。一方の「熟練内存在」は能力の「現実性」であり、他方の「仕事中存在」は訓練や熟練の「現実性」である。

ハイデガーによる以上の分析から少なくとも次のことが言える。それはすなわち、「現実性」という言葉で、何か漠然とした或る一つの現実(リアル)を考えてはならないということである。つまり、「現実性」には様々な類型があり、《現実性は、有るものの性格に応じて、その都度異なっている》のである。訓練には訓練固有の現実性(仕事中存在)があるように、能力には能力固有の現実性(熟練内存在)があるのである。

メガラ派は、現実性を何か杓子定規に漫然と考えた結果、能力に固有の現実性を取り出すことを怠り、学習と忘却の現象に思いを巡らすことができず、自らが主張する遂行[ενεργη]の本質さえ見誤った。アリストテレスによってメガラ派が論駁されてしまったのはそのせいである。

私たちがふだん親しんでいる芸術作品の現実性(リアリズム)についても事情はおそらく同じである。小説には小説に固有の現実性があり、マンガにはマンガの、音楽には音楽の現実性がおそらくある。

例えば、『動物化するポストモダン2』において東浩紀が、「自然主義的リアリズム」や「マンガ・アニメ的リアリズム」、「ゲーム的リアリズム」など、リアリズムの諸類型を次々と定義していくとき、彼は無意識のうちに、《現実性は存在者の性格に応じてその都度異なっている》というアリストテレス以来の古い教えを実践しているのである。

◆

それ故、もちろん、制作がその都度かかわるモノ〔能力が関係づけられている事物〕が滅びることによって〔能力を所有シナイということが生じるの〕ではない。ーもし、〔能力がそれに関わるところの〕その事物がすでにそこに有り、仕上がってさえいる、と仮定すれば[ει γαρ εστιν]。

さて、アリストテレスとハイデガーに従えば、能力が現に眼の前に有ることは、「熟練内存在」として理解されなくてはならない。熟練の状態に有ることは、能力に固有の現実性を表現しているのである。確かに、熟練内存在は、能力の非遂行ではあるが、この非遂行は、必ずしも能力の喪失を意味しない。熟練の状態に有る者が、能力を喪失するためには、非遂行とは全く別の有の特性、すなわち①忘却②時間③災難(不慮の事故)を必要とするからである。したがって、「熟練内存在」は、能力の遂行や非遂行に依存しない。

そして、「熟練内存在」としての能力の現実性は、それが必ずしも遂行や非遂行に依存しないのと同程度に、能力の遂行において制作されるはずの作品がそこに有るか有らぬかには依存しない。例えば、建築術(能力)の現実性は、建築術(能力)によって制作される家(作品)がそこに有るかどうかに依存することはない。より正確に言えば、能力としての能力の現実性は、能力がそれ自体において、それへと関連付けられている事物や作品の「有ること」や「有らぬこと」には依存しないのである。

つまり、能力がそれに関わるところのモノが、たとえ未だ作り上げられていなかったとしても、能力そのものは既に現実的に有る。逆に、能力がそれに関わるところのモノが、たとえ万一消え去ったとしても、能力そのものは依然としてそこに有り、決して消え去ってはいないのである。短く言えば、

能力の現実性は、遂行に依存していないばかりではなく、事物[πραγμα]ないしは作品[εργον]の現実性にも依存していない。

◆

以上をもって、アリストテレス『形而上学』第9巻第3章1046b29-1047a4までの注釈を完了した。利用した訳文は以下のものである。

1046b29-33

しかし、たとえばメガラ派のように、次のように語る人たちがいる。或る能力が現ニ働イテイル[ενεργη]ときにのみ、何かが出来ルということが現に有り、これに対して、その能力が現ニ働イテイナイときは、出来ルということもまた現に無いのである。たとえば、現に建築していない建築家は建築することが出来ナイのであり、これに対して、現に建築している建築家は、建築しているそのときには、建築することが出来ルのである。このことは、他の様々な力についても同じ様に当てはまる。〔メガラ派による〕以上の主張によって生じてくる事柄にはどこにも居場所がない(それは不条理である)。そのことを見るのは何ら困難ではない。

1046b33-36

なぜなら、(メガラ派のテーゼの前提の下では)現に建築していないときには、いかなる建築家も有りえないことは、明らかだからである。というのは、建築家で有るということは、建築することが出来ル[δυνασθαι]ということを意味するからである。このことは、他の様式の制作にも同様に妥当する。

1046-1047a4

さて、或るものに精通シテイルコト〔熟練していること〕のこのような諸様式を所有スルことは、かつてある時に(あらかじめ)それらを学び自分のものにしておかなければ、不可能である。また同様に、かつてある時にあらかじめ手放す〔喪失する〕ことがなければ、それらをモハヤ所有シナイということも不可能である。―このこと〔能力を所有シナイこと=能力を手放すこと〕は忘却、災難、時間などによって起りうる。それ故、もちろん、制作がその都度かかわるモノ〔能力が関係づけられている事物〕が滅びることによって〔能力を所有シナイということが生じるの〕ではない。ーもし、〔能力がそれに関わるところの〕その事物がすでにそこに有り、仕上がってさえいる、と仮定すれば[ει γαρ εστιν]。それ故、以上に述べられたような事態〔学習や忘却〕が生じないことには、能力を所有スルことやシナイことは同じ様に不可能であるとすれば、〔建築能力を〕所有している人が(制作することをただ単に)停止するとき、いかにしてその人は制作へのこの精通〔建築に熟達していること〕をもはや持たないことになるのか。逆にまた、彼がすぐに再び建築にとりかからなくてはならないとき、いかにして、かれは再びそれ〔建築術〕を自分のものにすることができるのか。

過去記事

- 作者: M ハイデッガー,Martin Heigegger,Konrad Baldrian,岩田靖夫,篠沢和久,天野正幸,コンラートバルドリアン

- 出版社/メーカー: 創文社

- 発売日: 1994/10

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (1件) を見る

参考

参考リンク

西山達也『ハイデガーとデリダ、対決の前に-retrait概念の存在論的・政治的画定-

注

アンチテキスト/アドルノのヘーゲル論『暗い人』について

方言で哲学することはできるか?

アドルノによれば、ホルクハイマーによるこの寸評は、決してただヘーゲルの言葉のなまりが酷くて聴き取りづらかったということだけを指摘して言ったものではない。そうではなくて、ヘーゲルがなまったままで、言い換えれば、ある意味で言葉遣いに対して「無頓着」*2なままで、ああいう抽象的で難解な思弁を展開した点に注目して言ったものなのである。

ヘーゲルは生涯、つまりプロイセンの国家哲学者と世に言われるようになってからも、シュヴァーベンなまりをやめなかった。これは周知の事実である。修辞を駆使し言葉巧みに哲学を語ろうとするでもなく、かと言って日常の言葉に置き換えて平易に哲学を語ろうとするでもなく、彼はあくまで方言まる出しの文体で哲学を語ろうとする。要するに、ヘーゲルはなまりを正さないままで哲学した。アドルノはその点を指摘して次のように書いている。

彼の叙述の仕方は、超然たる、どうでもいいという態度で、言語に対していた。

そのせいもあって、口頭でおこなわれたヘーゲルの大学での講義は、どちらかと言うと、「しまりのない*3調子」をもったものだった。この点に関するH・G・ホトーによる有名な報告を読んでみよう。

彼〔ヘーゲル〕はぐったりとして、気難しげに頭を下げて、かがんで坐っていた。そしてページをパラパラとめくり、絶えず話しながら大きなフォリオ版ノートのなかを、前後に、上に下に探した。つねに咳をしたり、咳ばらいをして、それが話の流れを妨げた。どの文章もポツンと語られ、それもやっとのことで、細かく切れぎれになり、ごちゃごちゃになって出てきた。どの単語もどの音節も、嫌々やっと口を離れたあと、キンキンした声とひどいシュヴァーベンなまりで語られると、まるでそのどれもが非常に大切であるかのような、変に深い重味をもつのだった。……立板に水を流すような雄弁は、話そうとする内容を心のなかですっかり仕上げ、完全に暗記していることを前提する。形の上で熟練すれば、半可通の者でもきわめて優美におしゃべりを続けることができる。けれどもヘーゲルは非常に強力な思想を、事物の底の底から運び上げなければならなかったのだ。しかも、これらの思想を生き生きと働かせようと思えば、たとえそれが何年も前から日々あらたに考え抜かれ、手を加えられてきたものであっても、いつも生き生きとした現在の姿において、彼自身のうちでもう一度産み出さねばならなかった。

「立板に水を流すような雄弁」は、訓練すれば誰にでもマスターすることができる。けれども、ヘーゲルはそうはせず、あくまで「キンキンした声とひどいシュヴァーベンなまりで」自己の哲学を語り続けようとした。こうした特徴はけっして、記憶の助けとしてのみ書かれ、生前には出版されなかった口頭での講義録だけに固有のものではない。むしろそれは、ヘーゲルの全著作を貫くものであり、しかも、この特徴は年を経るごとにますます強まっているのである。

暗い人

ヘーゲルの著作は分かりにくい。『歴史哲学』や『法哲学』はまだしも、『精神現象学』のような抽象度の高い著作、特に『大論理学』は分かりにくい。といっても、その分かりにくさは、難解さで定評のある他の哲学者のテキストとは異質なものである。彼のテキストが要求していること、それは、本文を精読し、思考力を働かせることで、疑いもなくそこにある文意を確認するといった単純なことではない。それどころか、多くの箇所では、文意そのものが不確かである。

偉大な哲学が数あるなかで、ひとりヘーゲルだけは、そもそも何のことを言っているのか、しばしばまったくわからず、的確に決めることもできない哲学者である。いやこの人の場合は、そうした決定ができるということすら保証されていない。

ヘーゲルのテキストを読むことが難しいのは今も昔も変わらない。だが、読者は、それが何を言っているのかすぐに決められないような章句を無視してはならない。むしろ、個々の章句の意味は、その章の概念的構造を知ることによってはじめて明らかになる。だが、その章の本文だけにかじりついていたのでは、その章の構造を取り出すことはできない。むしろ、そうした章句の構造は、ヘーゲル哲学の内容から導き出されなければならないのである。

語りえないものを語る

その意味で、《真理はけっして個々のテーゼや局部に限られた実証的な言表のうちにはとらえられない》というヘーゲルの教えは、ヘーゲルの著作を読む場合にも当然の如くあてはまる。何事もけっして孤立しては理解されず、すべては全体との関連においてのみ理解される。ところが、困ったことに、その全体は個々の個別的契機のうちに宿っている。なぜなら、ヘーゲルの言う全体は、それを構成する個々の諸契機に対する抽象的な上位概念などではないからだ。むしろ、反対に、全体は個々の具体的な諸契機を通り抜けることで、初めて達することができるようなものなのである。*6

全体と諸部分が取り結ぶこの弁証法的な関係は、はじめから文章の手に負えるものではない。というのは、文章は、そもそも、全体と諸部分の統一を一挙に処理することができないからだ。一義的なことを一義的に述べようとする限りにおいて、およそ文章というものにはかならず限界がある。

要するに、ヘーゲルの著作は文章による記述ではけっして言い尽くせないようなことを、文章によって言おうとしているのである。ヘーゲルの著作に宿る一種独特の難解さ=暗さの秘密は、まさにこの点にある。そのことをわかった上でアドルノはヘーゲルの肩を持ち、こういうことを言っている。

われわれは、ヘーゲルにおける文章的記述に対しては、それだけのハンデを認めてやらねばならない。

ヘーゲルは確かにいいことを言っているのだが、文章が良くないせいで損している。要するに、ヘーゲルの著作は自分が言いたいことをはっきり言うことができていない。にもかかわらず、アドルノは、自分が言いたいことをはっきり言うことができない者のために時間を潰すのはもったいないと却下する(言語)実証主義者たちのケチくさいもの言いには与しない*7。ヘーゲルの著作にはいいこともたくさん書いてあるのだから、読まずに済ませるのはもったいないと言うのである。

だが、他方でアドルノは、文章ではそもそも言い尽くせないことを文章によって言い表そうとして、ヘーゲル自身が選択したあの独特の文体の方は非難する。例えばこうである。

もしヘーゲル哲学の個々の文章そのものが〔全体と諸部分の〕こうした統一を表現するには不適切であるということを証明しているとしたら、まずその形式が不適切なのである。というのは、文章の形式はいかなる内容をも完全にはとらえることができないからである。それができるなら、ヘーゲル哲学も、内容の教えるものを表す概念に窮したり、誤りやすい概念を使ったりしないでもすんだに違いない。

アドルノはヘーゲル哲学の内容ではなくその形式、すなわち彼の文体の“不適切さ”を非難する。ヘーゲルの文体は、文章では言い尽くせないことを言い表そうとするには「不適切」であり、他に類をみない彼の思想を表現するにはふさわしくないというのである。そしてヘーゲルの“不適切な”文体は、結局のところ、彼の根っこにある言語不信に由来している(とアドルノは考えている)。

彼の思考が言語を敵視する力は非常に深く、ためにヘーゲルは文章家として客観的表現の優位を捨てた。〔…〕すべての反省を反省したヘーゲルも、言語のことはかえりみなかった〔反省しなかった〕。

ヘーゲルの言語観

確かにヘーゲルは「文体などどうでもいい」と考えていたし、言葉遣いに関しては死ぬまで「無頓着」だった。彼が「言語のことはかえりみなかった」というのはその意味で正しい。そして、アドルノにとって、例の「キンキンした声とひどいシュヴァーベンなまり」はその証拠に他ならない。

つまり、ヘーゲルは、自分が話している通りでも(シュヴァーベンなまりのままでも)、語りえないものを語ることができる、と信じていた。異質なものを何一つ加えなくても、語りえないものを何とかして語ることができるはずだと彼は信じていた。ヘーゲルのテキストがどうにも手に負えないほど難解なのはそのためなのだ。

ヘーゲルの言葉遣いは、「話し言葉が書き言葉に優先するといういささか古臭い考えに従って」いたし、彼自身は常に「文体などどうでもいい」と考えていた。だから、数多くのドイツ人哲学者たちと同じように、ヘーゲルもまた、同時代のフランス人が得意とする「機知に飛んだ」おおげさな文体に敵意を向けていた。というのは、素朴な人間ほど、素朴でない仰々しい言葉を用いることで、既成の権力に唯々諾々と従っているにすぎない自分自身を粉飾しようとするものだからである。

つまり、一方で、ヘーゲルは、ディドロやヴォルテールのような隣国フランスの百科全書派の哲学者たちが用いる素朴でない技巧的な言語(レトリック)に対して不信を抱いていた。だが、他方で彼は、素朴な日常言語を用いて哲学することもまたできなかった。なぜなら、ヘーゲルの哲学が言おうとしていることは、そもそも日常言語で言うことができる健全な常識とは程遠い思弁的な性質を持ったものだったからである。

物体の世界では、水がメディア(媒質)の力をもっているが、精神の世界では〔…〕記号一般が、より詳しく言うと言語がそうしたものと考えられなければならない。-ヘーゲル『大論理学』

精神の世界では言葉が全てのメディア(媒体)となる。そして、言葉は、ヘーゲルにとって、あらゆる哲学が目標として掲げる客観的なもの(真理)からは程遠く、あくまで主観的なものであり、主観が意識する内容を、他人に対して表現するメディア[medium]以上のものではない。つまり、ヘーゲルは、言葉をあくまでコミュニケーションの手段として考えることを好み、「真理の現象」として考えてみようとはしなかった。言葉(記号)は真理からは程遠い。その意味で、ヘーゲルの言語観は若い頃のニーチェのそれとよく似ている。

言語はレトリックである。というのは、言語は、憶見だけを転移させようとするのであって、認識を転移させようとはしないからである。

-ニーチェ『古代レトリック講義』

しかしながら、ニーチェと同じくヘーゲルもまた、単に言語によるコミュニケーションを軽蔑すれば、それでよしとしたわけではない。つまり、彼は文体のことなど全く配慮せず書いたわけではない。

素朴でない技巧的な文体と素朴で平易な文体のどちらを選ぶべきか。このどうしようもない二者択一に対するヘーゲルの解決の仕方は、「その見てくれの悪さにおいて、まさしくラディカルだった」。そのどちらでもない第三の道があったのである。すなわち、

彼は、たとえ無意識のうちにであれ、言語に対する自分の懐疑的な、どうしても素っ気ない無愛想なものとなりがちな態度を、文体の原理にまで高めたのである。

アンチテキスト

いくら弁証法が文章に対して抗議しようと思ったところで、その抗議は文章によってしかすることができない。そのため、文章そのものに対する抗議はいつも、どうしようもないパラドックスとして却下されてしまう。ところが、ヘーゲルは、このどうしようもないパラドックスという災いを転じて福となす。

ヘーゲルは他の大勢の人々によってすっかり言い尽くされた日常的な言葉遣いを用いることも選ばなかったし、そうした素朴な言葉遣いを軽蔑するあまりに技巧的で利口ぶった哲学的ジャーゴンを用いることも選ばなかった。彼が選んだのは、そのどちらでもない、「言語に対する自分の懐疑的な」態度をそのまま「文体の原理にまで高め」るという道である。

その意味でヘーゲルのテキストは、反テキスト[Anti-Text]である。

すなわち、彼にとって理想の叙述とは、叙述の否定だったのである。

西洋哲学はギリシアに始まり、ヘーゲルを待って「完了」する。この点について、ヘーゲル自らが自信たっぷりにこう語っている。

哲学としての哲学の内には、すなわち現今の最後の哲学の内には、数千年の労作が産み出した全てのものが含まれている。現今の最後の哲学は、全ての先行するものの結果である。

「現今の最後の哲学」と言うのは、もちろんヘーゲルの哲学、すなわち彼の思弁的観念論のことである。つまり、ヘーゲルの主張では、彼の思弁的観念論の体系において、哲学はすべて「完了」した。すなわち、哲学はそれ自身にとって最高の目標、すなわち真理に達したと同時に、そのことをもって完結したのである。哲学はギリシアに始まりヘーゲルと共に「完了」する。

ところが、アドルノは、ヘーゲルの哲学が、一方で、〈哲学の完了〉という途方もない要求を掲げていたにもかかわらず、他方で、その内容をはっきりと叙述することを断念しなければならなかったというこの軋みに目を付ける。確かにヘーゲルの弁証法は何か途方もないことを成し遂げている。だが、それに対してヘーゲルの文章は「弁証法的内容には遠く及ばない」。それはおそらくヘーゲルの文章そのものが「全体と諸部分の統一」や「非同一なもの」といったそもそも言葉では言い尽くせないものを表現するには「不適切」だったからだろう。そのせいで、ヘーゲルは自身の著作において、自分が言いたいことをちゃんと言えていない。

ヘーゲルが自分の著作のごくわずかな部分しか出版しなかったという事実は、その傍証となる。実際、彼の著作の大部分は、口頭で行われた講義を聴講者が筆記したものか、いくつかの下書きを寄せ集めた手記でしかない。つまり、ヘーゲルのテキストは、どちらかと言えば口頭での講義に近いものが、書かれたテキストよりも数の上で優位を占めているのである。

われわれは、『精神現象学』をまだどうにか「著書」と見なすことができる。しかし『大論理学』になると、もうそうはゆかない。

要するに、ヘーゲルのテキストは、「大学での講義のプラトン的イデア」以上のものではない。まさにこの意味において、ヘーゲルは自らの哲学を書くこと=叙述すること自体を否定している。そこには書かれた言葉に対する根強い不信が宿っている。アドルノは、ヘーゲルのテキストの想起的性格に着目し、彼の著作が「大学での講義」の備忘でしかないことを見抜いていた。「ヘーゲルのテキストは、アンチテキストである」という逆説的寸評は、以上の意味において理解しなければならない。

思想の映画

ヘーゲル以前の哲学者たちは、認識の対象をまるで写真のように静止したものでなければならないかのように考えていたようである。だが、アドルノによれば、デカルトが唱える明晰さ=分かりやすさという基準は、その対象が認識主観=カメラによって固定されうる場合にのみ無条件に妥当するものである。つまり、わたしたちがあらゆる認識に明晰さを要求できるのは、その対象がまったく動くことがなく、しっかりと固定して眺めることができる場合だけなのである。

それに対して、ヘーゲルの考える認識の対象はまさにその正反対の性質を持っている。彼にとって認識の対象は、それが主観=カメラのかたわらを通り過ぎるだけでなく、それ自身の中でも活発に動いているという点で、デカルトのそれとは似ても似つかぬものである。従って、片時もじっとしていないこの対象を捉えるには、主観=カメラの方も、三脚に載ったカメラのようにただじっとしているのではなくて、映画を撮る時のカメラマンのように、自らも動かなければならないということになる。それゆえ、デカルトが要求する明晰・判明性の基準は、二重の意味で疑わしいものとなる。それは、運動そのものを捕捉することを狙ったヘーゲルの教えに比べると、どうしても杓子定規的にならざるをえない。

哲学は、標本台の上に動かないようにピンで止めることができないような不明瞭なもの、確たる輪郭のないものさえも語ることを要求されている。ヘーゲルにとって、動いているものに目を遣ること、そしてそれに併せて自身もまた絶えず動き続けることこそがまさに哲学の任務なのである。だから、

本当のことを言うと、哲学と言うものは、明瞭性などを要求される筋合いのものではないのである。むしろ、それを限定的に否定すべきである。

哲学は、事物をピンで固定する眼差しをもすり抜ける諸契機、あるいはそもそもそういう眼では近づくことができない諸契機さえ描くことができなければならない。

そのため、ヘーゲルの文章は、自分の取り扱う内容が絶えず動き続ける過程なら自分自身をも過程として「不断の生成状態において」言い表そうとする。けれども、普通に考えれば、常にじっとしていないその内容を叙述する彼の文章までが落ち着きなく動いている必要は全くない。にもかかわらず、ヘーゲルの文体は、その思想内容と同様に、「不断の生成状態に」あり、絶えず動いている*11。

その意味において、

時代を超えた比喩を使えば、現在出版されているヘーゲルの諸著作は、テキストというより、むしろ思想の映画である。

実際、映画を見ることの内には独特の困難が宿っている。映画を見慣れていない人は、映画の中で絶えず動いている映像の細部を、けっして写真のようにはしっかりと心に留めるていることができない。ヘーゲルの著作についても同じことが言える。彼の著作を読む者がそこに独特の手強さを感じるのは実にこの点である。そしてまさにこの点で、ヘーゲルのまるで映画のような文章表現は「弁証法的内容には遠く及ばない」。

おそらく弁証法的内容は、その単純な帰結から見て、この内容とは正反対の叙述が必要なのではあるまいか。

では、すぐ上でアドルノが考えている「不断の生成状態にある」「弁証法的内容」とは「正反対の叙述」というのは具体的にはどのようなものなのか?それはおそらく、《われわれは、ただ自分がなし終えたこと、自分があとに残したものについてしか書くことができない。》というニーチェのモットーに従った叙述になるだろう。これはちょうど、自分の取り扱う内容が絶えず動き続ける過程なら自分自身をも過程として「不断の生成状態において」言い表そうとするヘーゲルの映画的な態度とは「正反対」の態度である。言語を敵視するあまり、全てを反省したヘーゲルも、言語については反省しなかった。そのため、彼の叙述は、語ろうとする内容にそぐわない無頓着さで動いたのである。

要するに、彼の著作は、叙述のうちで直接に内容と似たものになろうという試みである。

アドルノは、ヘーゲルの文章を、内容と「似たものになろう」とする一種のジェスチャーないしは「絵文字」とみなしている。彼にとって、シュヴァーベンなまり丸出しで哲学するヘーゲルの語り口は、〈哲学の完了〉というへーゲル哲学が掲げる荘厳な要求に比して、どうしてもそれに似つかわしくない何か辿々しい子供じみたものに映っている。その意味で、ヘーゲルの文章は、まだその国の言葉を満足に話せない外国人観光客が身振り手振りで自分の言いたいことを現地の人に一生懸命伝えようとする様子に喩えることができるだろう。

それは、方言、特に翻訳不可能な「ハー、ノー」という音をともなうシュヴァーベン方言が、標準語からはもうなくなった身振りの宝庫であるのと、よく似ている。

終わりに

ヘーゲルは自分が言いたいことを満足に言えてない。言葉では言い尽くせないものを言おうと欲したヘーゲルも、それを“適切に”表現する形式の選択において誤った。彼の文章は、アドルノの意見に従えば、その内容に比べてどこか辿々しいところを残している。そして「思想の映画」に喩えられるヘーゲルの“不適切な”文体は、真理からは遠く離れた言語に対する彼のそっけない態度、すなわちその言語不信に根ざしている。著作のほとんどが「書かれたテキスト」として残されていないことや、シュヴァーベンなまりを死ぬまで正そうとしなかった彼のあの「しまりのない」講義はその証拠である。

ヘーゲル哲学の表現形式に関するアドルノの非難は、要するに、方言を正さない限り、ヘーゲルの哲学は自分の言いたいことを満足に言うことができないと言っているに等しい。多少自由に言わせてもらえば、上記のアドルノの意見、特にヘーゲルの方言に対する彼の意見には少々疑問がある。

僕は今でこそ仕事の関係で東京で生活しているけど、もともと大阪生まれの大阪育ちで、ネイティブの関西人だ。東京に出てきた関西人は大雑把に言って二種類に分けることができる。すなわち、東京での生活に順応して“標準語”をしゃべる関西人と頑なに関西弁をしゃべり続ける関西人である。

僕の場合は、前者であり、自分から関西出身であることを言わない限り、関西人であることに気づく人はもういない。そして、そういう隠れ関西人は僕の知る限りけっこう多い。だけど、そんな僕でも、東京にいながら関西弁を話し続ける人たちの気持ちはよくわかる。彼らが関西弁でしゃべるのは、言葉遣いに対する無愛想な態度の現れなんかじゃない。

同じことがヘーゲルについても言えるのではないだろうか。シュヴァーベンなまりを終生大切に守って思索を続けたヘーゲルの気持ちはよくわかる。いずれにせよ、《標準語でしか哲学を適切に表現することはできない》とか、《方言を正さないのは言語に対する無頓着な態度の現れである》みたいな、アドルノのお高くとまった物言いは正直好きじゃない。

ついでに言っておくと、ドイツ語でなければ哲学は出来ないと考え、フランス語やその他の言語で哲学をやることを非難したハイデガーみたいな物言い*13も同じように不快である。アドルノやハイデガーに限らず*14、ドイツの哲学者にはそういうことを言う人が沢山いる。*15

自国の言語に有利な基準にもとづいて、各国の言語の中に優劣を定めるのは、ドイツ人の昔ながらのやり口であり、特に合理的な根拠があるわけではない。そういう根拠のない法螺噺を経験的な与件に偽装するのはドイツ人哲学者に共通して見られるひとつの欠陥であり、アドルノやハイデガーが“純正の”ドイツ語の哲学への“適正”を語るとき、彼らは同じ誤謬を犯している。しかし、“不純な”ドイツ語を死ぬまで正さないまま哲学を「完了」させたヘーゲルは、その存在自体がそうした『ドイツイデオロギー』に対する絶好の反証となっている。アルジェリア生まれフランス育ちのユダヤ系哲学者であるジャック・デリダはおそらくそういうことを念頭に起きながら、『哲学とナショナリズム』の関係について考えていたのではないだろうか。

ヘーゲルのシュヴァーベンなまり*16*17はアドルノの見立てとは反対に肯定的に捉えることができる。《方言で哲学することはできるか?》もちろんできるに決まってる。当たり前じゃないか!…そんなことを思いながら、『三つのヘーゲル研究』に収録されているアドルノのヘーゲル論『暗い人』を読み終えた。

この型(シュヴァーベン)の頭は時の経つうちに時折、大きな世界のただ中に割りこんで、彼らのいつも多少ひからびた頑固な思想を、新しい強力な体系の中心にするのだった。それは、シュヴァーベンの国は、きわめてしつけのよい神学者を世に送るばかりでなく、伝統的に哲学的思索の能力のあることを誇りとしているからである。実際これまでにもうたびたびこの哲学的思弁は声望高い予言者、あるいは異端の説をなすものを生んでいる。

ーヘッセ『車輪の下』

- 作者: テオドール・W.アドルノ,Theodor W. Adorno,渡辺祐邦

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2006/03

- メディア: 文庫

- 購入: 1人 クリック: 1回

- この商品を含むブログ (12件) を見る

関連する記事

[

参考にした記事

上記講演についての浅田彰による解説です。

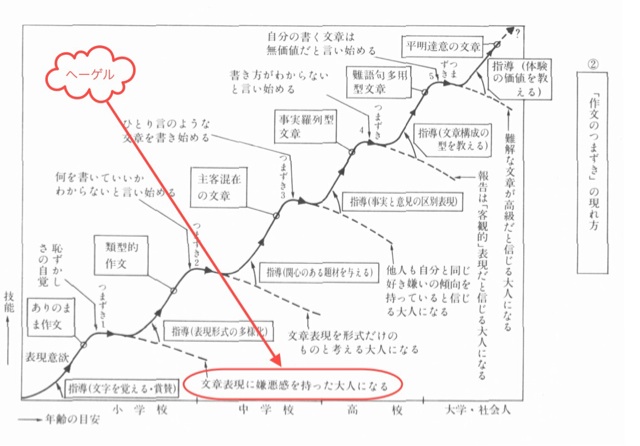

これは書くことがとことん苦手な人のために書いた文章です→小学生から大人まで使える素敵な方法 読書猿Classic: between / beyond readers

「作文のつまずき」の現れ方について。

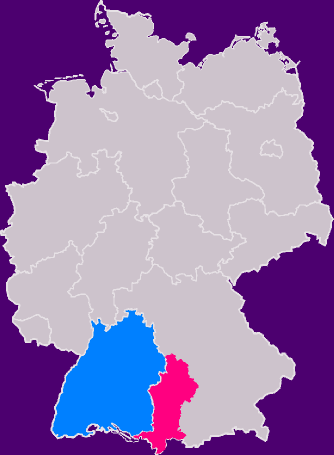

ドイツ内におけるシュヴァーベンの位置。青はバーデン=ヴュルテンベルク州、赤はバイエルン州内のシュヴァーベン行政管区。

注

*1:シュヴァーベン[Schwaben]はドイツ南西部の地域。特に東部は、文化的にも独特の風土を持つ地域として知られ、この地域の方言はドイツ語の中でも特に訛りが強いと言われている。そのため、伝統的にシュヴァーベン人といえば〈田舎者〉の代名詞となっている。だが、他方で、シュヴァーベン人は、〈分をわきまえた質素な精神〉の象徴としても引き合いに出される。例えば、ドイツ系ユダヤ人が設立したリーマン・ブラザーズ証券が破綻した際、メルケル首相は「欧米の窮状の理由を知りたければ、〈シュヴァーベンの主婦〉に聞くがいい」とコメントした。

*2:=無差別

*3:=無気力な

*4:H・G・ホトーによるヘーゲルの講義の描写は、ウォルター・カウフマン『ヘーゲル』に見られる。カウフマンの本には、ヘーゲルの生涯についての詳細な資料が入っている。

*6:それゆえ、ヘーゲルのテキストは、どのような部分も全体と異質ではない。それぞれの部分が全体と同等の価値を有していて、それだけを個別に見ても、全体と同じ価値をもっている。こうした観点から見れば、テキスト全体は、細部においてすでに実現されている構成のさらに高次の二次的構成とみなすことができる。

*7:本書P195にはこうある。「《語ることのできないものについては、沈黙すべきである》というウィトゲンシュタインのモットーは、まったく反哲学的である。そのなかには、極端な実証主義が、さらに輪をかけて、畏れ多い、権威ありげな本来性という姿になって現われている。そのためこのモットーは、人間を一種の知的な集団暗示にかけてしまう。だが、哲学というものは―もしなんらかの定義が必要だとしたら―語りえないものをなんとか語ろうとする努力であると定義できないだろうか。言いかえると、一方で表現がいつもそれを同一化してしまうのに、非同一的なものに手を貸して、なんとかそれを表現しようとする努力だと定義できないだろうか。ヘーゲルはまさにそれを試みたのである。〔…〕哲学が求めるものは本質的に不可能なことである。この不可能事ということを、ウィトゲンシュタインとその一派は、哲学に関する理性のタブーとしてしまった。それは事実上、理性そのものの廃棄である。」

*8:岡本明人編『国語科授業の常識を疑う〈3〉作文 (市毛勝雄模擬授業の記録と分析)』P60)

*9:とりわけ『るろうに剣心 京都大火編』のような激しいアクション映画を撮るカメラマンには、じっとしていることなど絶対に許されない。

*10:ここから叙述の否定というあの態度が生じてくる。というのも、叙述されることによって固定されたものが、固定された当のもの(認識の対象)と一致するのは、ただその対象そのものが凝固したものである場合だけだからである。しかるに、ヘーゲルにとって認識の対象は、絶えず動き続けるものであり、叙述によって固定することはできない。それゆえ、叙述は否定されることになる。

*11:生成変化を乱したくなければ動きすぎてはいけない。

*12:しかし、アドルノの考えでは、ヘーゲルの文体には、別の可能性も残されている。それが取り扱う内容と同じように抽象的な姿で流れてゆくヘーゲルの文体は、映画的特徴だけでなく、音楽的特徴をも具えている。アドルノの見立てでは、ヘーゲルの映画的文体は確かに彼の哲学の弱点ではあるのだが、まさにその当の弱点が、別の理解の仕方を準備する。「われわれはヘーゲルを読む場合、自分も一緒に精神的運動のカーブをえがき、いわば思弁の耳で、彼の思想が楽譜であるかのように聴きながら、一緒にそれを演奏するという風に読まねばならない。」

*13:「私はドイツ語がギリシア人たちの言葉と彼らの思惟とに特別に内的な類縁性をもっているということを考えるのです。このことを今日繰り返し確証してくれるのはフランス人たちです。フランス人たちが思惟し始めると、彼らはドイツ語を話します。彼らは、フランス語では切り抜けられないということを確証します」。〔『シュピーゲル対談』〕

*14:浅田彰の証言によると、ハイデガーと同じようにアドルノにも「ドイツ語は哲学に対して特別な親和性を示す」という趣旨の発言があるらしい。〔出典不明〕

*15:そして、そういう法螺話を真に受けて、日本語は論理的じゃないから哲学するにはふさわしくないなどと言い出す日本人も少なからず存在する。

*16:アドルノは、シュワーベン出身者の言葉遣いに対して並々ならぬ敵意を抱いている。例えばシュワーベン出身の作家シラーに対してはこんな調子である→「シラーのことばづかいには、上流社会に乗り込み、どぎまぎしながらも、自分の言い分を聞いてもらうために大声でわめき始めた下層出の若者を思わせるふしぶしがある。要するに能弁で厚かましいのだ。この若者の喋るドイツ語の長広舌や名文句はフランス人のそれを真似たものであるが、習練を積んだ場所は常連のつどう居酒屋である。きびしい要求を際限なく並べてふんぞり返っているこの小市民は、自分のもっていない権力と一体化しているのであり、さらにその増上慢は権力の上を行こうとして絶対精神や絶対的恐怖のなかにのめり込んでいく。〔…〕。こうした力学は理想主義的な思想運動のすべてに内在しているのであって、この力学の病弊をそれ自身を通じて癒そうとしたヘーゲルの言語に絶する努力でさえ、最後にはその餌食となった。ことばを使ってこの世界を一つの原理から引き出そうとする試みは、権力に抵抗する代りに、自ら権力を纂奪しようとする人間がしめす行動様式である。現にシラーがもっとも心を奪われたのは纂奪者たちであった」。〔アドルノ『ミニマモラリア』- 53 シュワーベン人の悪ふざけ〕

*17:シュヴァーベン出身の文人としてはヘーゲルやシラーの他、ヘッセ、ヘルダーリン、シェリング、ハイデガーなどを挙げることができる。ハイデガーの言葉遣いを批判したアドルノ著作『本来性という隠語』は、彼の〈シュヴァーベン訛りに対する敵意〉という観点から読むことができるだろう。

ニーチェの講義録『プラトン対話篇研究序説』を読む

プラトンと彼の先駆者たち、プラトンを読みたいと思っている人びと、ならびにその準備をする必要があると考えている人びと、こういう人たちに役立てようとする試み。

ニーチェの『プラトン対話篇研究序説』*1は、1871年〜76年にかけて、当時三十代のニーチェがバーゼル大学で行った講義の準備稿を抜粋し、書物として出版されたものだ*2。標題から明らかなように、本書が話題にするのはプラトンの対話篇である。一般的に言って、この種の研究に際しては、その狙いとされるのは哲学であるか、或いは哲学者であるかのどちらかである。ニーチェが狙うのは後者であり、彼はプラトンの著作によってプラトンその人を読もうとする。なぜなら、ニーチェにとって、常に人間は書物よりもはるかに注目に値するものであるからだ。本書を読み、プラトンの一読者として僕がもっとも心を動かされたのは、プラトンの対話篇の執筆年代の問題に関するニーチェの鋭い洞察である。後学のためにープラトン流に言えば想起のためにー、以下では、本書の第一章第一節を要約してみることにしよう。

備忘録としての対話篇

誰が対話しているのか?

プラトンは自身をソクラテスに、自分の弟子をソクラテスの仲間と同一視している。*5

⑴制約を離れてあらゆる自由を駆使するためであり、

⑵それにも拘らず、説得力を持った虚構を創り出すためである。

筆致が精緻であればあるほど、通常、それはいっそう虚構的である。

対話篇の執筆順序

⑴『パイドロス』の執筆年代

プラトンにとって対話篇とは「彼とその仲間たちの対話」の備忘録である。ところで『パイドロス』から導き出された以上の言明は、既に或る一つの学派、すなわちアカデメイア*8が存在することを前提としている。ここから推論できること、それは、『パイドロス』は少なくとも青年時代に書かれたものではなく、アカデメイアの創立(40歳)以後に書かれたものであるということだ。

⑵ディオゲネス・ラエルティオス第三巻の伝承

彼は最初に『パイドロス』を書いた、という説がある。

われわれは、『パイドロス』がとにかく最初の著作である、という伝承を固く保持する。(P26)

『パイドロス』に関する伝承は全く正当なものである。(P36)

⑶『饗宴』の執筆年代

だが、他方でまた、『饗宴』がアカデメイア初期に出たものであり、BC385年もしくは384年には著わされていなければらないことは、確かである。しかも、この対話篇はその内容から言って『パイドロス』の内容を前提としており、要するに、これら二つの著作は互いに手がかりを提供しあう関係にあるのである。

結論

整理しよう。

⑴『パイドロス』はその内容から見て少なくともアカデメイア創立(BC387年=当時40歳)以後に書かれたものであること。

⑵また、『饗宴』(BC385〜384年)との関係から判断して、『パイドロス』の執筆年代は、BC387年〜384年であること。

⑶伝承は『パイドロス』がプラトンの最初の著作であると伝えていること。そして、『饗宴』と『パイドロス』の内的連関から推察して、その伝承には信憑性があるということ。

以上⑴〜⑶の証拠により、『パイドロス』が書かれた年代はおそらくBC387年(プラトンは40歳)以降、だが、それもその後まもない頃のものであることが推定される。その意味は、プラトンは41歳より以前には著作を全く著わさなかったこと、対話篇は全て彼の生涯の後半生に書かれたものであるということである。

さらにまた、ニーチェは、プラトンの芸術家としての叙述の能力が年を取るごとに減じていったという仮説を立て、対話篇の執筆順序を、次のように推定する。すなわち、

まず第一に、『パイドロス』・『饗宴』・『国家』・『ティマイオス』・『パイドン』、のちに、『テアイテトス』・『ソピステス』・『政治家』・『ピレボス』・『パルメニデス』・『法律』。

まとめ

ニーチェは、上記の手順を踏むことでプラトンの対話篇にまつわる以下の事実を明らかにした。

- プラトンの対話篇は全て、彼の生涯の後半生、具体的には41歳以後に執筆されていること。

- 青年期のプラトンが対話篇を著すことはあり得ないこと。

- 対話篇はアカデメイアで行われた実際の対話を後から想い出すために書かれた備忘録であること。

- 著作において実際に対話を行っているのはソクラテスとその仲間たちではなく、プラトンとその弟子たちであるということ。

文献学的基礎作業が導き出した以上の結論を下敷きにして、ニーチェは、歴史的ソクラテスから対話篇のソクラテス、すなわちアカデモスの庭園で弟子たちと対話する教師プラトンを丁寧に切り離す。しかし、そのような作業を通じてニーチェが最終的に目論んでいるのは、対話篇の単なる作者としてのプラトンを、教育者・政治家・弁論家・科学者・芸術家・倫理学者…要するにさまざまな顔を持つ人間プラトンに置き換えることである。

常にしっかりと把握しておかねばならないのは、著述家プラトンが本来の教師プラトンの影[ειδωλου]であり、アカデモスの庭園における想起にすぎない、ということである。

われわれは、著述家プラトンを人間プラトンにおきかえる努力をする必要がある。しかるに、現代の著作の場合には、通常、作品(著作)のほうがその著者を取り扱うよりもはるかに重要であり、また著書が芸術の極致を含んでいる。だが、完全に公共生活中心で、ほんの片手間に著作活動をするにすぎないギリシア人の場合には、事情は別である。

人間プラトンは、著作ではなく、伝えられるところの彼自身の行動、例えば政治上の旅行に目をやることで得ることができる。私たちはプラトンを単なる対話篇の著者としてではなく、大衆を指導する政治家として、つまり、世界全体を根本から改革しようと努め、とりわけこの目的のために著述家でもあるような政治家として、見ることもできるのである。それは『国家』を著すプラトンであり、その場合、アカデメイアの創設は極めて重要な意味を持つことになるだろう。

そして、そのような地道な文献学的基礎作業を通じて浮かび上がるのは、教師であり政治家であり芸術家でもあるような人間プラトンである。そこにはもちろん、後にニーチェがその転倒を企てることになるプラトニズムの中核部分を構成する倫理学者プラトンの姿もある。その意味で本書は、最晩年まで続くプラトニズム転倒というニーチェの一大プロジェクトの基礎工事の部分を担っており、ニーチェの思想とプラトニズムの関係を理解する上で今なお避けて通ることのできない重要な書物だと言ってよい。

- 作者: フリードリッヒニーチェ,Friedrich Nietzsche,戸塚七郎,上妻精,泉治典

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 1994/05

- メディア: 文庫

- 購入: 1人 クリック: 2回

- この商品を含むブログ (4件) を見る

過去記事

真理を試みにかける哲学者/ニーチェ『古代レトリック講義』を読む - 学者たちを駁して

今回の記事の観点からすれば、↑の記事は致命的な誤りを含んでいるのですが、反省のため、一応リンクを貼っておきます…。

参考

参考文献

- 作者: ディオゲネス・ラエルティオス,加来彰俊

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 1984/10/16

- メディア: 文庫

- 購入: 2人 クリック: 29回

- この商品を含むブログ (16件) を見る

注

*1:ちくま学芸文庫『ニーチェ全集1 古典ギリシアの精神』に収録。

*2:ニーチェがバーゼル大学(ドイツ)にの古典文献学の員外教授に就任したのは1869年であり、正教授となったのは1870年のことである。以降、著作としては、1872年に『悲劇の誕生』、次いで、1873年~74年にかけて『反時代的考察』が出版されている。

*3:「著作の想起的性格に関するプラトン自身の言明は、シュライエルマッハーによって巧みに隠されてしまった。したがってわれわれの前にあるのは、ふたたび、理想的な読者をもっている純粋に文字中心の人プラトンである。」(P124、P20の注)

*5:「彼がソクラテスを理想化できるのは、ほかでもない、ソクラテスを自分と等しくすることによってである。」

*6:『ゴルギアス』を読む限り、プラトンは悲劇を国民的弁論術だとみなしている。この対話篇において、悲劇をも含めた弁論術は、技術未満の経験であるとされ、ただ快楽だけを目指す「迎合」の判決を受けることになる。

*7:この講義でニーチェが立てた仮説は、プラトンにとって《対話篇とは想起の手段である》というものだ。しかし、対話篇には別の見方の痕跡も存在する。詳細については『パイドロス』273E以降に関する『古代レトリック講義』(1874年)の注釈を参照のこと。そこでは次のように言われている。「対話篇の神話的構成部分は、レトリック的である。神話の内容は、本当らしいことである。したがって、神話の内容が目指すのは、教授することではなくて、聴衆に臆見だけを引き起こすことであって、説得することなのである。…」対話篇のレトリック的側面は『国家』において特に顕著である。「プラトンは、同胞市民の魂のうちで特定の見方を基礎づけるために」『国家』ではまったくの神話を導入している。この場合、対話篇はもはや、プラトンにとって単なる備忘=想起の手段ではなくなってしまっている。

*8:東浩紀がゲンロンカフェをつくったの42歳の時だったが、プラトンはそれより2歳早くアカデメイアをつくった。当時40歳のプラトンは、かつてのように裕福ではなかったし、旅行は彼の財産を費い果たしていた。ゲンロンカフェはユビキタスエンターテイメントその他の企業からの出資金を元手につくられたが、アカデモスの庭園はプラトンの身代金を元手に入手された。その経緯はこうである。シケリアへの一回目の旅行の折、プラトンは僭主ディオニュシオスに諫言してその怒りを買い、ラケダイモンのポルリスの手で奴隷として売られることになる。たまたまキュレネのアンニケリスがその場に来合わせ、20ないし30ムナの身代金を払ってプラトンをアテナイの友人の許へ送り帰した。友人(一説ではディオン)はすぐに金を返したが、アンニケリスは受け取ろうとはせず、その金でアカデメイアの小さな庭園を買いとってプラトンに贈った、と言われる。

*9:ニーチェの見解に反して、『パイドロス』は、最初の著作というよりはむしろ、中期の作品と見るのが一般的である。この点に関して、『パイドロス』を通説どおり中期の作品とみなし、『パイドロス』以降のプラトンの転向=改宗を主張する過去記事『真理を試みにかける哲学者』はニーチェ論としては完全に間違っている。なぜなら、ニーチェは、『パイドロス』をプラトンの処女作だと固く信じていたのであり、そうである以上、『パイドロス』においてプラトンの「転向」など絶対に起こるわけがない。同様に、『パイドロス』がプラトンの最初の著作である以上、『ゴルギアス』が『パイドロス』より前に書かれることも絶対にあり得ない。したがって、過去記事は、プラトンの対話篇の執筆順序の判定に関して二重にも三重にも間違っている。ニーチェが対話篇の執筆順序に関して通説とは異なる独自な見解を抱いていたということを僕は知らなかったし、知ろうともしなかった。ニーチェのプラトニズム転倒の全ては文献学的な作業に基づいてなされている。このことを軽視してはならない。

*10:本書P40にも次のような記述がある。「さらにわれわれは、『パイドロス』が最初の著作であり、だがそれは四一歳より以前には著わされなかった、という伝承を信じる。」

メガラ派について(2)/アリストテレス『形而上学』第6巻第2章1026b1

課題 - 『形而上学』の全体像を掴むこと

メガラ派との敵対的対決で幕を開ける『形而上学』第9巻第3章は、能力[δυναμις]の本質ではなく、能力の現実性を話題にしている。つまり、問われているのは、《能力が何で有るか》ではなく《能力がいかに有るか》である。《能力がいかに有るか》をどのように理解するかという点で、アリストテレスとメガラ派は相互に意見を異にしているのである。アリストテレスは、能力の現実性を「能力の所有」として理解する。他方、メガラ派は能力の現実性を「能力の遂行」として理解する。前回のエントリーで確認したのはここまでである。

今回は、メガラ派との論争により詳細に立ち入るための準備として、そもそも第9巻全体が『形而上学』全体の中でどのように位置付けられているのか、その全体像を概観することに努めたい。微に入り細に渡る注釈に没頭していると、ともすれば全体像を見失ってしまう恐れがあるからだ。

『形而上学』第9巻は、それ自体として独立した論考であり、全部で十章に分けられている。その研究対象は有るものに言及する「四通り」の方式の一つ、デュナミス[δυναμις]とエネルゲイア[ενεργεια]である。ラテン語ではpotentia[可能態]とactus[現実態]、日本語では「能力」と「現実化」、ないしは、「可能性」と「現実性」などと訳されている。

有の多義性

アリストテレスの『形而上学』の問題は、《有るものとは何か》である。デュナミス(可能性)とエネルゲイア(現実性)を扱う第9巻も、根本的にはこの問題領域に属している。アリストテレスに従えば、有ルモノハ様々ナ仕方デ語ラレル[το ον λεγεται πολλαχως]。有るものに関するサマザマナ[πολλαχως]語りの方式を、アリストテレスは全部で「四通り」の仕方で規定している。

『形而上学』第6巻第2章は、有るものの「四通り」の多義性[πολλαχως]についてこう述べている。

『形而上学』第6巻第2章

しかし、第一義的に語られる有るものは、様々ナ仕方デ語ラレ、そのうちの一つは「まったくたまたま一緒にそこに有るもの」〔偶然的に有るもの〕という観点からの有るものであり、これに対して、もう一つは真という意味での有るものおよび偽という意味での有らぬものであるが、これらと並んで、さらにカテゴリーの諸形態がある。すなわち、「何で有るもの」〔ウーシアー〕・「しかじかの性質で有るもの」〔質〕・「どれほどの量で有るもの」〔量〕、「どこに有るもの」〔場所〕、「いつ有るもの」〔時間〕、その他このような仕方で有るものを意味するものがあれば、それもである。さらに、これらすべてと並んで、デュナミス〔可能性〕とエネルゲイア〔現実性〕という意味での有るものがある。――このように、有るものは様々ナ仕方デ言及サレルのであるから…*1

この文の内容自体に詳しく立ち入らなくとも、少なくとも一つのことは明らかに見て取れる。それは、有るものの多義性が問題になっているということである。有るものは、様々ナ仕方デ語ラレル[το ον λεγεται πολλαχως]。様々ナ仕方デ語ラレル有るものの語り口を、挙げられた順序で書き出すと、↓のようになる。

このように有るものについての『形而上学』の語りは、四重の仕方で多重化されている。《有るものとは何か》という一見すると単純な『形而上学』の問いかけが今なお解決に至らず、議論が百出し、混迷を極めているのはなぜだろうか。その秘密は、有ルモノガ様々ナ仕方で語ラレルというまさにこの点にある。問いの困難は、まさにこの有るものの多義性[πολλαχως]に宿っているのである。

もし仮に、有るものがただ一つであれば(一義的であれば!)、問題はとうの昔に解決していたはずである。しかしながら、有ルモノハ幾通リモノ方式デ語ラレル[το ον λεγεται πολλαχως]。より正確に言えば、それは「四通り」の方式で語られる。有るもののこの四重化によって、これら四つの連関が相互に絡み合って途方もなく複雑化し、取り返しのつかないほど不透明になっているために、アリストテレスほどの哲学者でさえ、この問いの行き着く先を最後まで見通すことなく果ててしまった。

「有ルモノハ幾通リモノ方式デ語ラレル[το ον λεγεται πολλαχως]」というこの文は、アリストテレスのテクストを読んでいると、ある種の決まり文句のように何度も繰り返し現れてくる。しかしこれは、単なる紋切り型ではけっしてない。この短い文の中に、アリストテレスの哲学上の根本課題がはっきりと刻み込まれているのである。

有の多義性それ自体の二重化について

もう一つ注意を要する点がある。

有について言われるこのサマザマニ[πολλαχως]は、たいていは上に述べた「四通り」の有を意味している。確かに二通りか、ないしは三通りしか列挙されないことも時にはある。しかし、そのような場合でも基本的には事情は同じであり、サマザマニ[πολλαχως]は、原則としては「四通り」を意味しているのである。

けれども、様々ニ語ラレル有ルモノには、もちろん、より狭い意味もある。その場合には、上述の「四通り」の方式ではなく、そのうちのある特定の方式を意味しているのである。それは、「3.カテゴリーという意味での有」である。この方式で語られる有は、『形而上学』内部において、いつでもある種の特権的な位置を占めてきた。すなわち、3. カテゴリーという意味でのこの有は、「四通り」という意味でのサマザマニ[πολλαχως]のうちの一つであるばかりでなく、それ自身において様々ニ語ラレルモノなのである。すなわちこの意味での有は、カテゴリーの数と同じだけサマザマニ語られるのである。カテゴリーの数は全部で十個ある*4。したがって、カテゴリーという意味での有るものは、それ自体が様々ニ語ラレルモノであり、「十通り」の仕方で語られるものである。

要するに、さっきまでは「四通り」を意味していたはずのサマザマニ[πολλαχως]が意味するのは、今やカテゴリー内部の「十通り」の多重性なのである。しかも、この「十通り」の多重性は、それ自体である種の秩序を持っている。つまり、他のすべてのカテゴリー(質・量・場所・時間…)が、第一のカテゴリーであるウーシアー[ουσια](何で有るもの)へと遡及的に関連づけられるという分節構造を持っている。

以上の混み入った問題連関をハイデガーは1931年のアリストテレス講義の中でわかりやすい図にしてくれている。*5

かくして、広い意味での「四通り」のサマザマニ[πολλαχως]の内部に、さらに狭い意味での「十通りの」カテゴリーのサマザマニ[πολλαχως]が見出された。つまり、アリストテレスの『形而上学』においては、サマザマニ[πολλαχως]という表現それ自体が、サマザマニ[πολλαχως]、より正確に言えば「二重の意味で言われるもの」なのである。『形而上学』において、サマザマニ[πολλαχως]はそれ自体で広い意味と狭い意味とに二重化されている。『形而上学』を読む者は、誰もがこの二重化を正確に頭に入れておかなければならない。アリストテレスの特異な用語法を単に理解するためだけでない。有るものに対するアリストテレスの接近の仕方を、内在的に理解するためにも、是非とも必要なことなのである。

有の単一性について

有の多義性[πολλαχως]に関連して、予備的考察の最後の問題が浮上する。

- パルメニデスによれば、有は一である(有即一)。

- プラトンによれば、有は一であり、なおかつ多である(一即多)。

- 有の多義性は、アリストテレスによれば、「四通り」であり、そのうちの一つは、さらに「十通り」の仕方で分節されている(有即一即多=四→十)。

それでは、《様々ニ語られるこの有はいかにして一であるのか》。

問題は、多様なものとしての有の単一性をアリストテレスがどのように把握しているかである。

結論から言えば、この「いかにして」は類比[αναλογια]と規定されている*6。つまり、有の単一性は、類比としての単一性と了解されている。有は、様々ナ意味で(有と)語られるものにとって、一ナルモノであり、ある種の共通ナルモノ[κοινον]であるのだが、この場合の単一性を、アリストテレスは類比という意味での単一性と理解しているのである。

《様々ニ語られる有はいかにして一であるのか》。この「いかにして」はアリストテレスによって類比[αναλογια]と規定された。「四通り」ないしは「十通り」の仕方で様々二語られる有は、一ナルモノへと向かって収斂していくわけであるが、多重的に展開された有を一ナルモノに統一するその有り方が類比なのである。『形而上学』における有の単一性は、類比としての単一性である。

しかしながら、想い起こせば、アリストテレスは、サマザマニ[πολλαχως]という語を広い意味(四通り)と狭い意味(十通り)で使っていた。ところが、たった今、類比として規定されたされた有の統一性は、あくまで狭い意味でのサマザマニ(十通り)を一つにまとめる統一性でしかない。狭義の多義性を統一する有の単一性の有り方は確かに類比として規定されたが、広義の多義性を統一する有の単一性の有り方は、いまだ謎のままなのである。類比として規定された有の単一性は、広い意味での多義性(サマザマニ)の内部では、あくまでそのうちの一つを成すにすぎない。「四通り」の多義性を統一する有の単一性への問いはいまだ手付かずのままで残っているのである。

存在の類比

有は様々ナ意味で語ラレル。この文における語ラレル[λεγεςθαι]は、類比[αναλογια]の語ル[λεγειν]に当たる。さらに別の所で、アリストテレスは、類比の本質を「第一ノモノとの関係において語ルこと」だと規定している。したがって、様々ナ意味デ語ラレルモノは、「第一ノモノ」、すなわちアルケー[αρχη](始め、原理)との関係において語られる。今、問題になっているのは有であるから、この「第一ノモノ」は、第一ノ有、すなわち第一義的ニ有ト語ラレルモノである。

中世の哲学者たちは、この第一義的に語られる有るものの主導的な意味をウーシアー[実体]と呼んでいた。けれども中世の人々は、アリストテレスのサマザマニ[πολλαχως]には広い意味と狭い意味がある、ということがしっかりと頭に入っていなかったため、あくまで狭い意味での有(3. カテゴリーという意味での有)のうちで「第一ノモノ」であるにすぎないウーシアー[実体]を、「四通り」の有り方の全体にまで不当にも拡張してしまった。

これではまるで、4. 可能的に有ることや現実的に有ること、2. 真で有ることもまた、実体[ουσια]という意味での有に還元されなければならないかのようである。アリストテレスの『形而上学』は「実体論」である、という世間に広く行き渡った先入見は、二重化されたサマザマニ[πολλαχως]の不当な同一視によって生じている。

今日でも、まるで決まり文句のように、アリストテレスの『形而上学』は「実体論」にすぎないと人々は言う。だが、それは単に誰かの肩越しにしか『形而上学』を読まず、テクストそのものと向き合おうとしない怠惰な者の愚劣なたわ言にすぎない*7。彼らの誤謬は、様々ナ仕方デ[πολλαχως]の不十分な解釈に根を張っている。様々ナ仕方デ[πολλαχως]に込められたアリストテレスの哲学上の課題を人々は見落とし続けているのである。

問題 - 広義の意味での有の単一性はどのようなものか?

したがって次のように問うことが決定的に重要である。

このより広い意味での様々ナ仕方デ[πολλαχως]を一まとめにしている有の単一性はどのようなものか?この単一性もやはり、類比による単一性なのか?もし、そうだとすれば、ソレトノ関係ニオイテ「四通り」の仕方で有るもの言われる、第一ノ有ルモノとは、何か?

中世の人々はその第一ノ有を素朴にも実体[ουσια]だと結論した。しかし、その結論が誤謬であることは既に見た。

《有の広い意味での多義性を統一する第一の意味での有るものは何か?》

答えはない!

上に挙げられた有を語る「四通り」の方式のうちで、『形而上学』第9巻が扱うのは、デュナミス[可能性]とエネルゲイア[現実性]である。しかし、私たちは、デュナミスとエネルゲイアという意味での有は、その他の意味での有とどのような関係にあるのかをまだ知らない。また、両者は有の単一性のうちでどのように連関しているのかも知っていない。

《有るものとは何か》。このように「四通り」に折り目をつけながら展開する《有とは何か》。そもそも有のこの四重性は、本当に有のもっとも根源的な多義性なのか。そうでないとすれば、なぜ、そうでないのか。そもそも有を語る方式は本当に四つなのか。有の多義性はなぜこの四つであり、三つや五つではないのか?そもそもアリストテレスは有を一体どのように理解しているのか?

アリストテレスが突如としてメガラ派との批判的対決を開始する第9巻第3章の解読作業は、第9巻第3章の単なる注釈にとどまるものであってはならない。解読は、上述の意味での《有るものとは何か》の暗く不透明な問題連関を明るみに出すような仕方で遂行されなければならない。(続く)

過去記事

メガラ派について(1)/アリストテレス『形而上学』第9巻第3章 1046b29-1047a64

参考

- 作者: アリストテレス,出隆

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 1959/12/05

- メディア: 文庫

- 購入: 9人 クリック: 67回

- この商品を含むブログ (28件) を見る

- 作者: M ハイデッガー,Martin Heigegger,Konrad Baldrian,岩田靖夫,篠沢和久,天野正幸,コンラートバルドリアン

- 出版社/メーカー: 創文社

- 発売日: 1994/10

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (1件) を見る

参考リンク

注

*2:=付帯的に有るもの[ον κατα συμβεβηκος]。

*3:カテゴリー[κατηγορια]という名前は言明=ロゴス[λογος]から取られた。言明する=術語づける[κατηγορειν]とは、或るものをそれ自身に即して「提示すること」である。アリストテレスはこの構造を鋭く見てとることで、有への問いを練り上げた。どのようにしてロゴス[λογος]からカテゴリーが獲得されうるのか。そしてカテゴリーとは何か。何がアリストテレスにとってカテゴリー獲得のための基準であったのか。カントとヘーゲルは、アリストテレスはカテゴリーをただ単に拾い集めただけだと主張したが、この問いは今日なお論争中である。いずれにせよ、カテゴリー[κατηγορια]の語源にロゴス[言明]があることは注目に値する。カテゴリーは、その本質に応じて、有のあり方を示すものである。有を問うことは提示としてのロゴスのなかで実行される。より正確に言えば、ロゴスが有るものを提示し、有るものはロゴスの中で手に入りうるものとなる。すなわち、有の諸規定は、ロゴス[λογος]によってその特徴を言い表される。その意味で、ギリシャにおける有への問題は、ロゴス[λογος]への問いの中で方向づけられている。カテゴリーは、その意味に従えば、有のあり方のことを言っているのであり、有るものをそれ自身に即して規定することと関わっている。しかし、カテゴリーには、ある種の限界もある。というのは、有るものと有があるのは、それらがカテゴリーにおいて手に入りうるものとなったときだけに限られるからである。さらに、カテゴリーによって捉えることができるのは「直前のもの」としての有るものだけだという限りで、カテゴリーは固有の限界を持っている。ここで「直前のもの」というのは、感覚サレルモノのことである。そのため、プロティノスは、非感覚的な思惟サレルモノを問わなかったとしてアリストテレスを非難している。「アリストテレスは思惟サレルモノを考慮に入れていない。それは感覚サレルモノと同じように有によって規定されているのに」〔プロティノス『エンネアデス』Ⅵ、1 ・1以下〕。とはいえ、プロティノスもそれほど前進したわけではない。

*4:カテゴリー[κατηγορια]には次のものがある。1. ウーシアー[ουσια]、2. 量[ποσον]、3. 性質[ποιον]、4. 関係[προς τι]、5. 場所[που]、6. 時[ποτε]、7. 位置(姿勢)[κεισθαι]、8. 状態[εχειν]、9. 為スコト[ποιειν]、10. 被ルコト[πασχειν]。バンヴェニストの『一般言語学の諸問題』によれば、以上10個のカテゴリーは、それぞれギリシア語の文法事項に対応している。1.実詞、2.量の形容詞、3.質の形容詞、4.関係詞、5.場所の副詞、6.時の副詞、7.中動態、8.中動態の完了、9.能動、10.受動

*6:アリストテレスはその証明を『形而上学』第三巻で行っている。

*7:そのようなたわ言の例としては、『探求Ⅱ』での柄谷行人の発言を挙げることができる。固有名について論じた第三章「名と言語」の冒頭で、彼はこう述べている。「アリストテレスは、プラトンに対して、本当に存在するもの(実体)は個物(個体)であると考えた」。しかし、こうした理解が初歩的な誤謬であることは既に見た。アリストテレスにとって、2. 「本当に(=真に)存在するもの」は、3. 「実体」[ουσια]などではあり得ない。「真という意味で有るもの」を「実体」へと還元するこの「同一視」は、『形而上学』において有の多義性が「四通り」と「十通り」という二重の仕方で展開されている事態を迂闊にも見落とすことで生じている。或る思想を一挙に指し示すことの出来る気の利いた名称を一度でも見出してしまえば、残りは自動的に出てくるものだ。「実体論」というこの便利な名称は、その思想の持つ固有のものをいっそう正確に研究するという労苦から人々を解放してくれる。今日アリストテレスの『形而上学』は、「実体論」とみなされることによって、哲学の初学者なら誰もがそれに暴行を加えることができるような既に清算=抹殺された過去の遺物として散々に誹謗されている。柄谷のような初学者でさえ、かかる名称を挙げさえすれば、考えに考えた上で練り上げられたアリストテレスの作品を頭ごなしにやっつけることができる。それ程までに「実体論」という言葉は、今やアリストテレスの思想全体を要約する一般的名称として流通している。けれども、「有ルモノハ様々ナ仕方デ語ラレル」という『形而上学』の命題は、そうした安っぽい要約を粉微塵に粉砕する何か根本的な真理をその内に含んでいるのではないだろうか。ただし、その真理を人はそう簡単に、またいかなる条件もなしに見抜くことはできない。そうではなくて、その真理は、個人としての読者だけがその都度、自分自身だけで見抜きうる性質のものなのである。ただし、彼や彼女が哲学していることを前提しての話であるが。

柄谷行人と占星術

柄谷 〔…〕結局われわれが近代物理学の眼で物と言っているものは、実際には、あとから方法的に見出されたものだし、根本には、フェティシュ〔呪物〕というような物、それ自体がシーニュ〔記号〕であるような物があるんじゃないか*1、というふうに思うんですよ。

―『フェティシズムについて』(1978年)。*2

柄谷行人は、人間の脳から意識を引き出すロシア流の唯物論も、精神から存在を引き出すドイツ流の観念論も等しく否定している。それゆえ、上で考えられている「物」というのは、飄飄たる精神でないことはもちろんだが、また固定した物質でもない。彼は『資本論』のマルクス*3が言う「商品」を「物」と言い換えているのである。「物」という語のこの奇妙な用法には、記号論が考える「言語」とマルクスの言う「商品」を同じ視点から眺める彼のおもしろい*4考え方がはっきりとした形で現れている。

〈それ自体がフェティシュでもあり記号でもあるような「物」〉。柄谷が「物」と言うとき、そこには常に、記号の物質的性格と物質の記号的性格、そして物=記号の呪術的・霊的性格という三重化された意味の重ね合わせがある。彼が「物」と呼んでいるもの、それはある意味で、20世紀のフランスの理論家たちによって、「シニフィアンの物質性」〔ラカン*5〕とか、「言説的出来事の物質性」〔フーコー*6〕とか「エクリチュールの物質性」〔デリダ*7〕と呼ばれていたものと同じものである。だが、「自分で消化した、いわば肉化した言葉以外は避ける」のがモットーの柄谷は、そういう「方言」をけっして口にしようとはしない。どうせ廃れるに決まっているからだ。フランス人たちが言わんとしていたことと同じことを言うために日本語の長い歴史の中でピカピカに磨き上げられ今やすっかり「すり切れ」てしまった「物」という隠喩[μεταφορα]を彼が用いるのはそのためだ。

要するに、柄谷はふつうの人なら絶対に「物」とは言わないようなモノまで「物」と呼んでいるのである。彼が「物」という言葉を使うときに誰もが感じる、あの珍妙で神秘的な、馬鹿げたとでも言うべき印象の秘密はそこにある。一つの概念に対して二重三重に意味をオーバーラップさせるのはソフィスト的詭弁の典型的な手口だが、それは別にいい。問題は、というよりもむしろ、問題とすら言うべきではなく、応じることができるかどうかわからぬままに投じられた賭けとでも言うべきもの、それは以下のようなものである。

- 貨幣の呪物崇拝[フェティシズム]を正面から見定めようとする柄谷行人の価値形態論の下に、自らが信仰する占星術へと読者を誘い込もうとするある種の勧誘活動とでも呼びうるものを、明るみに出すことができるだろうか。

- 第二に、占星術がもたらす体系的で常に刷新される特異な作用が、物=商品について論じる柄谷行人のテクストに常に見出される「同一視」への欲望の中心的なエピソードを形作るものであるということを、明らかにすることができるだろうか。

- 最後に、占星術という形態をとったこの「同一視」への欲望を、柄谷行人という一人の個人に連結させるのではなく、批評一般の可能性へと連結させることができるだろうか。

そして、このエントリーが以上のアプローチにもとづいて明らかにしたいと考えていること、それは、〈呪物でありながらそれ自体が記号でもあるような「物」〉の存在を説明かつ正当化するために、いまだ「哲学者」ではなく「批評家」として活動していた頃の柄谷行人のテクストの中で「占星術」と名指されていた「同一視」への欲望が、彼の「哲学者」への転身と共に、抹消されているのはいったいどのようなわけなのか、ということである。

「例」として選ばれるのは、柄谷がアメリカから帰国して間もなく行われた岸田秀*8との対談『フェティシズムについて』(1978年)である。その対談の内的な読解を叩き台にして、柄谷行人にとって、占星術こそが、「同一視」への欲望そのものを貨幣の形而上学から逃れさせた原理に他ならないこと、すなわち、占星術こそが、貨幣によって消し去られ、それ以来、商品=物の価値形態において隠匿されたままになっていた「同一視」への欲望の外在性を打ち立て直したのであるということを示す予定である。そして、最後に、占星術の問題を提起することによって、批判(批評ではなくて)がいかなる対価を支払わなければならないかを検討することになるだろう。

柄谷行人のアメリカ滞在

柄谷 占星術というと、ぼくの家にセミプロがいましてね、(笑)しょっちゅうそれについて考えさせられてるんだけども。

ー『フェティシズムについて』(1978年)

「セミプロ」とはもちろん彼の妻だった冥王まさ子*9のことである。1975年9月から1977年1月までの約1年と半年あまりの間、柄谷はイェール大学東アジア学科から客員教授として招聘され、同地で日本文学を教えるために、妻子を連れてアメリカ東海岸の都市ニューヘイブンに滞在していた。ちょうどその頃、アメリカでは、一神教という大きな物語が崩壊してポストモダンへと突入し、空位となった神の座を埋め合わせるように占星術という第二の「神話」が大流行していた。とある社会心理学の調査がこの国で行われた際に、回答者の一人はこう答えたものだった-「わたしは神を信じないので、占星術を信じているのです」。アメリカに渡ったばかりの柄谷夫婦が何よりもまず面食らったのは当時アメリカに吹き荒れていた占星術のこの熱狂だった。

入信のきっかけは普通に生きていれば誰が出くわしてもおかしくないようなホンのささやかな偶然の一致を半ば「本気に受けとるところからはじまった」。

私が占星術に興味をもったのは、イェール大学のシェークスピア学者で、私と同年且つ誕生日が四日だけちがう男と親密になってからである。*10。―『批評とポスト・モダン』(1985年)

その男は「ユダヤ人だったが、ユダヤ人やアメリカ人などといった差異を忘れてしまうほど」柄谷と似ていた。気質や性癖だけでなく、たとえば、「結婚した年月と妻の年齢まで同じ」だったのである。彼は数におけるこの一致の「不思議さに打たれるほかなかった」。それからというもの、彼は当時アメリカで流行していた「出生の時刻と場所」から運勢を占う占星術に憑かれたように熱中し、同じ頃、やはり占星術に興味をもった妻のまさ子もまた占星術のコースに通い始めるようになる。柄谷が占星術のことを真剣に考えるようになったのはソレカラである。

占星術師としての柄谷行人

アメリカから帰国した直後の占星術に対する柄谷の打ち込み方はハンパなものではなかった。プロの占い師かと見紛うほどに素人離れしたその知識は、「月刊の女性誌を出そうとする編集者から占いの欄を担当して欲しいという」依頼の電話があったほどである。実際、アメリカから帰国して間もない1978年の一時期、柄谷行人という名のこの占い師は「人に会うたびに占星術のことをしゃべっていた」。たとえば、冒頭で引用した同年5月の岸田秀との対談『フェテシズムについて』においても、占星術の科学性やそれが持つ謎めいた魅力について何度も繰り返し訴えている。

柄谷 〔…〕たとえば岸田さんと江藤淳は同じ生年月日でしょ。*11

岸田 そうですか。(笑)

柄谷 たぶん生まれた時間がちがうし、場所もずれていますけどね。占星術でこの二人をみるということは、実はこの二人の共通性をとりだすことにほかならないのです。たとえば、義母の問題、日米関係への固執とか、子供がないとか、誰も共通していると思わない人に、このような共通性が占星術でははっきり出ているのです。それはメタフォリカルな同一性を把握することだと言えます。心理学だって同じでしょう。性格だってそうでしょう。

岸田 そうですね。

柄谷 そうだとすれば性格とかなんとかって、いまの心理学がいっているようなことでも、占星術の方がはるかに複雑に、組み合わせはものすごく多いですから、もっとこまかくつかんでる。そして、データを蓄積していくことを繰り返してる。"科学的"に成立するわけですよ、現在の占星術は。(笑)

―『フェティシズムについて』(1978年)

当時は誰も気づかなかった岸田秀と江藤淳の間の「共通性」は、柄谷によれば、予め占星術によって告げられていたのである。

ところで、柄谷が「人に会うたびに占星術のことをしゃべっていた」という1978年は、商品=物の価値形態論を扱った『マルクスその可能性の中心』が刊行された年でもある。価値形態論と占星術の「共通性」[κοινοτης]についてはすぐ後で触れるが、それにしても、数の上でのこの符合は、単なる偶然に過ぎないのか。それとも事はもっと複雑な仕方で、よじれた形で絡み合っているのだろうか。いずれにせよ、「何の根拠もない」この一致の「不思議さには打たれるほか」ない。似たような「同一視」は、アメリカ留学時に彼が師事した『ポール・ド・マン*12の死』の際にも認められる。

それは何の根拠もない妄想だった。私は妙な風にド・マンと自分の父とを同一視しはじめたのだ。ド・マンも私の父がそうだったように、一時は回復するが翌年の秋から悪化してその年内に死ぬだろう…。去年、コロンビア大学に滞在していた私が、秋になって、ド・マンが再入院したという話をきいたとき、癌が転移・再発したのだと決めこんでいた。"同一視"は、ある点で正しかった。実際に、彼は私の父の命日に死んだのだから。この信じがたい事実に圧倒されて、迷信深くなっていた私は、そこに"意味"を読みとろうとした。フロイト的であれ*13、ユング的であれ*14、占星術的であれ。

―『批評とポスト・モダン』(1985年)

上で語られている「同一視」の理論的な意味については後で触れる。いずれにせよ、この時期の柄谷が占星術の「意味」について「本気に受けと」っていたことは間違いないようだ。 占星術への言及は、アメリカから帰国した後まもなく始まり、1984年のポール・ド・マンの死をもって終わる。『探求』シリーズの執筆が開始されたのはその直後である。要するに占星術は、アメリカ帰国直後から『探求』の執筆開始まで、具体的には1978年から1984年までの柄谷行人にとって中心的なエピソードを形作っているのである。

黒歴史としての占星術

アメリカからの帰国直後の柄谷が書いたものは、『批評とポスト・モダン』(1985年)にまとまった形で収録されている。そのうちで、占星術に言及しているものには、以下のものがある。

| タイトル | 出典 | 年月 | ページ |

|---|---|---|---|

| 『天中殺』 | 雑誌『群像』 | 1979.5 | P250〜252 |

| 『占星学のこと』 | 雑誌『言語生活』 | 1979.8 | P255〜257 |

| 『仏教への関心』 | 雑誌『文藝』 | 1982.1 | P258〜260 |

| 『原稿用紙のこと』 | 雑誌『文藝』 | 1982.11 | P282 |

| 『ポール・ド・マンの死』 | 雑誌『群像』 | 1984.7 | P303 |

『批評とポスト・モダン』(1985年)*16が素晴らしいのは、占星術について熱っぽく語る柄谷という今となってはけっして見ることが出来ない柄谷行人の言わば"B面"とでも言うべきものが、「隠匿」されることなく露わになっているからである*17。それに対して、同書を絶版にして再編集した『差異としての場所』(1996年)*18がくだらないのは、占星術について書かれたこの時期のほぼ全てのテクスト*19が「編集」の名の下に黒歴史として削除され、「なかったこと」にされてしまっているからである*20。

近代物理学の起源としての占星術

では、記号でもあり呪物でもあるという「物」という語のあの馬鹿げた用法と柄谷が今やすっかり信じ込んでいる星占いとは、当時すっかり「迷信深くなっていた」柄谷の脳内で、一体どのように結びついていたのだろうか?

その部分を読んでみよう。

柄谷 〔…〕物理学という現象が成立するのは、数学のトランセンデンタルな〔超越論的な〕性質によるわけです。そうでなければ物質という概念は成立しない。〔…〕数学によってこそモノが存在する。客観物というのがね。客観物というのは実をいえば数学です。〔…〕ところが数学というものはけっしてア・プリオリなものではない。われわれがものの数を数えられるとき、それはそのものたちが同一であると考えるときです―つまり、根本的にはメタフォリカルな同一視がある。〔…〕すると、客観的な物質なるものは〔…〕メタフォアだということになる。たとえば天文学というのは占星術から来ている。

―『フェティシズムについて』(1979年)

「物というのは実をいえば数」である。だが、数はけっしてア・プリオリなもの、つまり自然[φυσις]によって与えられたものではない。数の「根本」には「メタフォリカルな同一視がある」。私たちが「物」を認識する際にア・プリオリなものは、けっして数などではなく、或る「物」と或る「物」を同一だとみなす「同一視」の働きである。柄谷の考えでは、あらゆる「物」の認識の「根本」にはそういう「同一視」が横たわっている。より正確に言えば、「同一視」する欲望が潜んでいる。彼はその欲望の働きを「メタフォア」と呼んでいる。物=商品の物神的な性格は、同一性をでっちあげる欲望の効果なのである。そして、そのような一般原理の例として、占星術が挙げられているのである。

《麗しきことは二度・三度》ということもある。問題点を明確に絞るために冒頭で引用した発言をもう一度読んでみよう。

柄谷 〔…〕結局われわれが近代物理学の眼で物と言っているものは、実際には、あとから方法的に見出されたものだし、根本には、フェティシュというような物、それ自体がシーニュであるような物があるんじゃないか、というふうに思うんですよ。

―『フェティシズムについて』(1978年)

つまり、柄谷としては、「それ自体が」メタフォア(記号)であり、欲望の対象(フェティシュ)でもあるようなそういう「物」を可能にする「同一視」への欲望があらゆる「物」の認識の「根本」に有るのだと言いたい。彼が「物」という語を用いるときのあの馬鹿げた用法は、以上の意味論に基づいている。

⑴三つのテーゼ

この意味論には三つのテーゼが含まれているように思われる。

- 同一視に関わる欲望が存在する。

- その欲望は普遍的であり、あらゆる「物」の認識のうちに見いだされる。

- その欲望は「根本的」なものである。

これらのテーゼは言うまでもなく未だ仮説の段階にとどまっている。したがって柄谷はその証拠を示さなければならない。けれども、その証拠は一つの「例」として与えられている。そして、そこで話題になっているのが他ならぬ占星術なのである。

⑵省略三段論法

たとえば天文学というのは占星術から来ている。占星術というと、ぼくの家にセミプロがいましてね、(笑)しょっちゅうそれについて考えさせされてるんだけども。占星術のはじまりは〔…〕

―『フェティシズムについて』(1978年)

この「たとえば」は、一般的なやり方で、証拠・証言のような何かを明らかにするものに関わっている。「たとえば」は哲学者や批評家が何らかの証拠を導入する典型的なやり方なのである。この「たとえば」という接続詞は、柄谷行人の推論を極めて特殊なタイプの推論へと導いていく。それは原因による推論ではなく、例による推論であり、特殊なケースを用いた推論である。柄谷夫婦が同時期に熱狂していた占星術という一つの特殊なケースにすぎないものが、「物」のあらゆる認識の「根本」にある「同一視」への欲望という未だ仮説の段階にとどまっている一般原理のもとに包摂されているのである。そして、特殊なケースにおいて真なるものが、来るべき一般原理の真理を打ち立てる。早い話が、これは一種の省略三段論法[ενθυμημα]*21である。あらゆる「物」の認識が「同一視」への欲望に基づいているということの証拠が、厳密な三段論法ではなく、一つの省略三段論法によって与えられているということ。これはどうでもいいことであるどころか、その反対である。

⑶二重の遡行

柄谷 たとえば天文学というのは占星術から来ている。占星術というと、ぼくの家にセミプロがいましてね、(笑)しょっちゅうそれについて考えさせされてるんだけども。占星術のはじまりは、太陽と水火木、土星(あとは近年に見出されています)という惑星の位置関係と人間界のできごとを結びつける。最初はまあ自然現象ですね。それとの関係づけみたいなことから始まっている。あるできごとがあると、星の組合せから,いいかえれば星の形成するテクストから、そのできごとの意味を考える、できごとを結びつける、ということから始めている。その結果として星の運行を鶴べる、それがしまいには天文学になり、そこから近代物理学がはじまっている。そこでははじめから物質的なものを考える。しかし物質なるものは根本的には意味なのではないか。それはメタフォアであり神話なのではないかと思うのです。

―『フェティシズムについて』(1978年)

一般原理の例証[παραδειγμα]として挙げられた占星術というこの特殊なケースには、二重の意味での起源への遡行が含まれている。

物質の起源を遡ることでメタフォアが、近代物理学の起源を遡ることで占星術が、それぞれ発見されている。柄谷はこの二つの遡行を類比的に重ね合わせることによって一般原理を確かなものにしようと目論んでいる。だが、仮に相互に異なる二つの系列の類比[αναλογια]による「同一視」*22を妥当なものだと認めるとしても、それぞれの移動において起源へと順繰りに遡行して行くというやり方では、来るべき一般原理を正当化することはけっしてできないように思われる。それはなぜか。

柄谷としては、占星術が近代物理学の祖先であることから類推して、物質とは実はメタフォアであると言いたい。さらに、その命題をひっくり返して、自らが信奉する占星術が近代物理学に匹敵する知の形態であるということを主張=肯定したい。だが、人間の祖先がサルだからといって、それを根拠にサルの知能は人間のそれに匹敵するとか、人間が実はサルであるとはいえないように、たとえ物理学の遠い祖先が占星術だったとしても、それを根拠に物理学が占星術であるという結論は導けないし、ましてや物質は「根本的には」メタフォアであるなどというさらに極端な結論を下すことは許されない。それゆえ、起源(占星術)へと遡り、起源と起源に由来するものを「同一視」することで一般原理を歴史的に正当化するという柄谷の目論見はどうあがいても不成功に終わる運命にあると言えるだろう。子孫にとって祖先[αρχη]とは常に他なるものであり、けっして同じものではないからだ。

原理としての占星術

結局のところ、このテクストには、〈それ自体が記号でもありフェティシュでもあるような「物」〉という語りが存在することを可能にする誤謬推理をも含んだ弱々しく根拠に乏しい一連の言説による支えのようなものが見出される。具体的には以下のものである。

⑴三つのテーゼ

⑵省略三段論法の形をとる一つのレトリック

⑶その推論における二重の遡行

整理しよう。

⑴『ポール・ド・マンの死』(1984年)は、あらゆる「物」の認識の「根本」にある「同一視」への欲望というこのテーゼを占星術へと関連づけていた。

⑵その「同一視」への欲望の「例」として挙げられていたのも占星術である。

⑶その「例」の中で、近代物理学から遡って関連づけられていたのも占星術である。

以上⑴〜⑶のいずれにおいても共通ナモノ[κοινον]、それは占星術である。この「共通性」はけっして偶然のものではない。確かに「意味」を占星術へと遡って運んで行く仕方はそれぞれに異なっている。けれども、柄谷行人にとって、占星術とは、担い導く根源的な「意味」であり、そこへと運ばれ、彼がその都度それに応ジテ語ル[αναλεγειν]その「意味」は、いつでもソコカラ出発して(それに基づいて)こそ本当の意味で語ることが出来ルようなものなのである。「ソコカラ」とは、古典ギリシャ語ではαρχη[始まり、原理]を意味する。この原理とは、それに応ジテ語ル多くのものを統一するもの、言い換えれば、そのつど応ジテ語ルその語りのさまざまな有り方を担い導く根源的な「意味」である。柄谷行人にとって占星術とは、全ての「批評」を担い導く根源的な「意味」であり、この主導的な「意味」に対するその都度の応答として全ての語りを組織する一つの原理(始源)である。「物」についてのあの馬鹿げた用法も例外ではない。占星術はまさしく、「物」という語のあの馬鹿げた用法を「例」の弱々しい手つきで支えている当のものだからだ。

柄谷行人にとって、メタフォリカルに語ることは、ただ一つの原理[αρχη]、すなわち占星術トノ関係ニオイテ語ルコトである。それ故、原理としての占星術は、さまざまな仕方でそのつど応ジテ語ラれる諸々のものにとって共通ナモノ[κοινον]である。しかし、それは類[γενος]のように端的に共通ナモノ[κοινον]ではなく、何カ共通デアルヨウナモノ[κοινον τι]であり、同一性(同一視)の一つの有り方としての類比[αναλογια]、すなわち、それに応ジテ語ラれる諸々のものを一つの統一のうちにまとめているようなものとしての類比である。

結局のところ、柄谷行人の「批評」の原理は「差異」などでない。彼の原理は一貫して「同一視」にあり、より正確に言えば、一ツノ原理トノ関係ニオイテ語ルコト[λεγειν προς μιαν αρχην]という意味での類比による「同一視」(占星術)にある。『探求』シリーズを論じるにあたって、差異の識別ではなく「同じ」であることの確証の方に力を注ぐ柄谷の奇妙な振る舞いに着目した蓮實重彦*23の『戦闘の光景』*24はその意味で炯眼だったと言えるだろう。

このときわれわれは、奇妙な事態に遭遇する。「思想の核心は、共通性にではなく、微細な差異性にある」と断言されている書物にあって、著者がもっとも力をこめて実践している振舞いが、差異の識別というよりもむしろ「同じ」であることの確証であるかに見えるからである。

ー 蓮實重彦『戦闘の光景(二) ー 柄谷行人の『探求』Ⅰ、Ⅱを読む』

もちろん上で蓮實が遭遇している「奇妙な事態」の秘密が占星術にあることはあらためて言うまでもない。

とある占星術師の夢

『懐疑的に語られた夢』の中で柄谷行人は、《批評とは何か》の問いに答えて、批評の本質を《視霊者の夢を懐疑的に語ること》だと規定している。しかし、この「視霊者の夢」はあくまで隠喩であり、これを「占星術師の夢」として読むのでなければ「まったく愚劣である」。

「批評とは畢に己の夢を懐疑的に語る事ではないのか!」(『様々なる意匠』。この有名な文句は、たとえば「夢」を「視霊者の夢」(カント)*25として読むのでなければ、まったく愚劣である。実際これからどれだけ陳腐な批評が量産されてきたことか― 小林秀雄から「批評」がはじまったといいうるとすれば、まさに彼が「視霊者の夢」を肯定しながら否定し、あるいは否定することによって肯定するという戦略的言説をとらねばならなかったからである。

―『批評とポスト・モダン』(1985年)

懐疑的に語られた「夢」しかし、少々あらっぽいいい方をすれば、「批評」は、いわば幽霊を本気に受けとるところからはじまったのだ。

―『批評とポスト・モダン』(1985年)

ところが、「幽霊を本気に受けとるところからはじまった」はずの小林秀雄*26の「批評」は、なぜか本を出版するにあたって「肝心の部分」をいつも「隠匿」してしまうのである。例えば死んだ母親の幽霊をみたというエピソードから始まるベルクソン*27論は完成することなく途中で放棄され、彼のライフワークである『本居宣長』は、雑誌連載時には自分が霊能者であることを告白しているユングの『自伝』について頻繁に言及されていたにもかかわらず、その箇所は単行本として出版されるにあたって抹消され、「隠匿」されてしまう。こうした振る舞いに「理性の不安」を嗅ぎ取る柄谷は、小林の「隠匿」をこう罵っている。

小林秀雄はユングヘのこうした言及などをすべて削除してしまった。私にとって、本になった『本居宣長』がすこしも面白くなかったのはそのためだ。この本は読者にわかるように改稿されたというが、その読者とはせいぜい知的大衆(中産階級)である。小林秀雄が「近代人」とよんでいるのはそういう連中にすぎない。幽霊を見たと書けば、鼻でわらう程度の「知性」に、小林秀雄はひどく気をつかっているのである。とにかく、彼は肝心の部分を消してしまった。小林秀雄が本気でそういうことを考えていたとは誰も思うまい。だから、ひとびとは小林秀雄の「知性上の悪闘」について語り、その狂気(愚かさ)については語らない。

―『批評とポスト・モダン』(1985年)

だが、小林に対するこの罵倒は、『差異としての場所』の柄谷自身にもブーメランのように跳ね返る。アメリカ滞在以降の柄谷の「批評」が、占星術的な「同一視」を半ば「本気に受けとることからはじまった」ことは既に見た。『批評とポスト・モダン』および同時期になされた対談での柄谷の発言の数々がその証人である。にもかかわらず1996年の『差異としての場所』が、そうした「肝心なところ」を「隠匿」してしまっているのは一体どういうわけなのか。今となっては柄谷行人が本気でそういうことを考えていたとは誰も思うまい。とにかく彼は「肝心の部分」を消してしまった。私にとって、『差異としての場所』が少しも面白くなかったのは、星々の配置に個人の運命を見たと書けば、鼻で笑う程度の連中に柄谷がひどく気を使っているからである。あとから徹底的に編集する柄谷行人のテクストに関して「はじめから」というのはもともと無理な話である。彼の考えが首尾一貫しているのは当り前なのだ。

柄谷行人は、カントの『視霊者の夢』という奇妙な論文に、のちの「批判」においてはあるかたちで解消されてしまうような「理性の不安」を見出している。「批評」とはおそらく、「批判」に行きつけば解消されてしまうようなある種の「不安定さ」、あるいは、あらゆる「批判」を無根拠に追いやるような「不安」によってのみ可能となるものだ*28。この時期の柄谷行人がまぎれもなく「批評家」であったのは、彼が、不安げに、いわば懐疑的にしかその「夢」を語りえなかったからである。《批評とは占星術師が己の夢を懐疑的に語ることではないのか!》。もしそうだとすれば、その後の『トランスクリティーク』において失われたのは、とある占星術師の夢としての「批評」だといってよい*29。

三人の批評家(小林秀雄、吉本隆明、江藤淳)の名前を挙げられましたが、近年、僕は彼らをまったく意識していないですね。彼らに共通しているのは、日本の内部に閉じられた仕事をしていくということだと思います。僕の場合は多分、三十四、五歳の頃に別の遺伝子が組み込まれたという感じがあって、年とともにいよいよ増殖してくる感じがある*30。だから、ミュータントというか(笑)、そういう感じがしています。

- 柄谷行人『文学と運動―― 二〇〇一年と一九六〇年の間で』(2001年)

- 作者: 柄谷行人

- 出版社/メーカー: 福武書店

- 発売日: 1985/04

- メディア: 単行本

- クリック: 1回

- この商品を含むブログ (2件) を見る

参考

- 作者: 柄谷行人

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 1996/06/10

- メディア: 文庫

- クリック: 8回

- この商品を含むブログ (14件) を見る

註

*1:「記号」を「名」の一種として捉えるなら、「名指し」は「もの」であることの前提条件といえるかもしれない。『老子』によれば、およそいかなる「名」も持っていないものは、「もの」ではない。「無名」は「無」に等しく、「名」があってはじめて「無」は「有」になり、そこにはじめて「もの」が出現するのである。「名」の存在論的機能を強調する立場は『老子』だけではない。ヴェーダーンタ哲学の名色論や、イブヌ・ル・アラビーの神名論も同じような考え方を採用している。

*2:雑誌『思想』1978年7月号。岸田秀『幻想を語る』収録。

*3:Karl Heinrich Marx。1818年5月5日出生。牡牛座。年月日死亡。1883年3月14日死亡。

*4:「おもしろい」というのは、もちろんイイ意味で。

*5:Jacques Marie Émile Lacan。1901年4月13日出生。牡羊座。1981年9月9日死亡。

*6:Michel Foucault。1926年10月15日出生。天秤座。1984年6月25日死亡。

*7:Jacques Derrida。1930年7月15日出生。蟹座。2004年10月8日死亡。

*8:岸田秀。1933年12月25日出生。山羊座。『ものぐさ精神分析』で唯幻論を説いた。彼の唯幻論は母が子に注ぐ「愛情」を単なる自己欺瞞として否定する。つまり、母性批判から出発した岸田の唯幻論は、対幻想(家族)の領域に自立性を認めようとしない点で、先行する吉本隆明(11月25日出生・2012年3月16日死亡・射手座)の『共同幻想論』とは理論的に対立する。対幻想の位置づけを巡る両者の対立については、岸田秀『さらに幻想を語る』収録の両者の対談『共同幻想について』を参照。また、岸田に師事した本田透(1969年5月12日出生・牡牛座)の『喪男の哲学史』にもその点についての詳しい解説がある。本田透の喪男哲学は、恋愛や家族(対幻想)を否定し、萌え(個人幻想)を肯定するところから出発した。それに対して、東浩紀(1971年5月9日生まれ牡牛座)のポスト喪男哲学は、家族(対幻想)を肯定し、男性性(父性)を無自覚に担うことが出来ない「ダメ」なオタクの自己欺瞞として萌え(個人幻想)を否定する。つまり、本田の喪男哲学と東のポスト喪男哲学の間には、家族(対幻想)の位置づけを巡って日本海溝よりも深い意見の断絶がある。学生時代のマルクスが言うように《理論における意見の違いは、実践におけるエネルギーの違いに転化する》。これはもはや「法則」と言ってもよいものだ。喪男であること、批評家と小説家の二足のわらじをはいていること、誕生日が三日しか違わないこと…etc、いくつもの共通点があるにもかかわらず本田透と東浩紀がけっして交わらないのは、おそらく対幻想の位置づけを巡って両者が根本的に対立しているからだろう。例えば、東浩紀の『萌えの手前、不能性にとどまることー「Air」について』、その中でも特にオタクがしばしば使う「ダメ」という言葉について述べた箇所は、一種の本田透批判として読むことが出来る。この点についてはいつか稿をあらためて書いてみたいと思っている。なお、対幻想を軸に日本の批評史を紐解く先駆的な試みとしては鳥籠ノ砂の「これは対幻想2.0だ。 ――東浩紀『セカイからもっと近くに』の歴史性」がある。そもそもこのエントリーは同記事に応ジテ語ルために書いたものなので、本エントリーを一読して文脈がよくわからなかった方は、ぜひ籠原スナヲさんの明晰な文章も併わせて読んでみてほしい。

*9:冥王まさ子。1939年11月25日出生。射手座。1965年に柄谷行人と結婚。1995年4月21日死亡。彼女と柄谷行人との関係については、1976年夏のヨーロッパへの家族旅行を描いた冥王まさ子の小説『天馬空を行く』を参照。なお、柄谷行人による同書の巻末解説(1996年4月)も重要な示唆を含んでいる。

*10:柄谷行人の生年月日は1941年8月6日。獅子座である。なお、「イェール大学のシェークスピア学者」の生年月日は1941年8月10日か1941年8月2日のいずれかである。

*11:江藤淳の生年月日は1932年12月25日、岸田秀の生年月日は1933年12月25日。共に山羊座である。

*12:Paul de Man。1919年12月6日出生。射手座。1983年12月21日死亡。弟子にガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク(1942年2月24日生まれ魚座)がいる。

*13:Sigmund Freud。1856年5月6日出生。牡牛座。1939年9月23日死亡。

*14:Carl Gustav Jung。1875年7月26日出生。獅子座。1961年6月6日死亡。

*15:ページ数は『批評とポスト・モダン』文庫版のものを記載。

*16:1985年は、ポール・ド・マンが死んでしまい、理論家としても「デッドロックに乗り上げていた」柄谷が、「そこから出口を求めて」『探求』Ⅰ・Ⅱを書き始めた時期と重なっている。

*17:『批評とポスト・モダン』と同時期に書かれた理論的な文章を集めた論文集としては『隠喩としての建築』がある。しかし、同書での占星術についての言及は、『病の記号学』の一箇所しかない。同書で唯一つ占星術に言及しているこの論文が、同書を絶版にして再編集した『差異としての場所』には収録されていないことも意味深である。なお、『批評とポスト・モダン』と『隠喩としての建築』は、「ほぼ同時期に書かれた文章をわざわざ分けて収めて世に出したものだ」。出版のレベルにおけるこの「分割」の意味については鳥籠ノ砂の「『郵便的不安たち』について ――東浩紀と柄谷行人(第二回)」に詳しい。

*18:1996年は、ちょうど柄谷が『探究Ⅲ』を放棄して『トランスクリティーク』を構想した時期と重なっている。

*19:『差異としての場所』における占星術への言及は『ポール・ド・マンの死』の一箇所のみである。

*20:だが、痕跡としては残っている。『小島信男論』と『文体について』における「星」は、占星術という文脈の下で改めて読み直すことが可能だと思う。

*21:省略三段論法についてはアリストテレス『弁論術』を参照。

*22:多くの異なるものの同一視(同一化)にはいくつもの有り方がある。類比による同一視がそのうちの一つに過ぎないことは言うまでもない。アリストテレスは『形而上学』において、同一視の有り方として次のものを挙げている。①数による同一視②種による同一視③類による同一視④類比による同一視。ここで問題となっている④類比による同一視については『形而上学』1018a12以下に詳しい。なお、同書1003b5以下も参照。この箇所でアリストテレスはαναλογια[類比]の本質を「一つの原理との関係において語ること」と規定している。

*25:Immanuel Kant。牡牛座。1724年4月22日出生。1804年2月12日死亡。

*26:小林秀雄。1902年4月11日出生。 牡羊座。1983年3月1日死亡。

*27: Henri-Louis Bergson。1859年10月18日出生。天秤座。1941年1月4日死亡。

*28:批評がある種の「不安」によってのみ可能となるのだとすれば、批評は批評である限り絶対的に安定することはありえないということになるだろう。そして、絶対的には安定化できないということは、何とか安定化することもできることを意味する。つまり、批評にできることは、不安定[instable]な仕方で相対的に安定化することだけだ。

*29:このエントリーは素朴にも、哲学者に転身した後の柄谷から小林秀雄的な意味での「批評」が失われてしまったことの指摘に終始しているが、既に終わった柄谷行人の締め出し行為を問い詰めるだけではもちろん十分ではない。むしろ、そのつど彼自身が打ち立てた尺度に基づいて、柄谷に絶えまなく「隠匿」を強いているものが何かを具体的に指し示すべきだろう。柄谷行人はその「理念」に従ってそのつど捕獲されるべきであって、既に犯してしまった過去の締め出し行為によって処罰されるべきではない。確かに柄谷は占星術師としての己が見た夢を不安げに語り続けることを望まなかった。けれども、そんな柄谷に対して、お前は自分が「欲しないこと」をしなかったと非難したところで、それは無意味である。決定的なことはただ一つ、柄谷が「欲していること」があまりに錯綜していて、相互に矛盾しあい、そのせいで彼の言説の本当らしさが救いようもないほどに毀損してしまっているということにある。

*30:「三十四、五歳の頃」柄谷はどこにいたか?アメリカの東海岸、コネチカット[Connect-I-Cut]州の都市ニューヘイブンにいた。ならば、そこで「組み込まれ」「年とともにいよいよ増殖してくる」という「別の遺伝子」とは具体的には何なのか?

哲学にとってタブーとは何か?/デリダ『精神について』Ⅰを読む

精神分析家としてのデリダ

デリダは常に精神分析家の眼差しで哲学者を眺めている。彼にとって、哲学者とは何よりもまず神経症者であり治療の対象である。けれども、生きた生身の人間を治療すべき対象として扱うのは言うまでもなく大変に無礼なことだ。ましてや医者でも何でもない人間にお前はヒステリーだと言われ、治療が必要な病人として扱われたらふつうは怒る。だが、生前のデリダは勇敢にもその種の無礼を何度となく働いて相手を激怒させてきた。例えば、フーコー*1やサール*2との論争などはその典型例である。要するに、生者に対する精神分析はイヤラシイのだが、もちろんデリダはそうした"治療"が不可避的に孕む背徳性を十分に承知していた。自分と同時代を生きる人々について語るとき、彼がどこか遠慮がちに見えたのは多分そのせいだろう*3。

それに対して本書『精神について』(1987年)でデリダが取り扱うのはハイデガーである。当時、ハイデガーは既に生者ではなく天に召されており、フーコーやサールのように本人から恨まれる心配はまったくない。配慮すべきはせいぜい遺族や相続人を自称する者たちぐらいであり、デリダにとっては単なる雑魚にすぎない。したがってデリダは誰に憚ることなくハイデガーを精神分析の毒牙にかける。死者を相手に手加減は無用なのである。実際この本において、ハイデガーの死体はめった打ちにされ、ほとんどデリダの玩具と化している。死者を鞭打つデリダの姿は見ようによっては残酷そのもので、彼の持つドSな本性[φυσις]が文章の端々からにじみ出ており、その意味で本書はドMの読者にとってはたいへん好感の持てる清々しい作品に仕上がっている。

デリダはハイデガーの存在論を認めまいと腹に決めた。彼にとって、ハイデガーの不可解な振る舞いは強迫神経症の数ある症例の一つでしかない。例えば、ハイデガーにとって《存在の問いを反復すること》は、アメリカとロシアという二つの凶々しい力に挟まれて苦境に立たされていた当時のゲルマン民族の「現存在の元初」を反復し、それを「別の元初へと変身させること」を可能にする一つの手段としての意味があったが、デリダの冷め切った眼には、単に強迫行為の機械的な繰り返しとしか映らない。精神分析の教えに従えば、神経症者はすべて例外なく精神の面で一種の幼稚さを示すものであり、彼や彼女は幼稚な状態(=元初)から抜け出せなかったか、その状態に逆戻りしているかのどちらかである*4。ハイデガーの場合は後者である。本書で主題として分析されるゲルマン民族の「精神」に対するハイデガーのアンビヴァレントな態度もまた、デリダにとっては哲学者が患う強迫神経症の典型的な症状にすぎず、ある特定の幼児退行形式の機械的な再生に他ならない。

ハイデガーの精神論の両義性

「精神」に対するハイデガーの態度は常に曖昧で両義的だった。例えば、1927年刊行の『存在と時間』の中で、ハイデガーは、精神[geist]という語を「避ける」べきだと警告している。そして、ソレカラ25年後、ようやくその禁令が解除された『詩のなかの言語』(1953年)*5において、自分は「精神」を常に注意ぶかく避けてきたとハイデガーは証言している。その言葉を信じるなら、ハイデガーは25年間ずっと、『存在と時間』で自ら立てた誓いを守り、「精神」を一貫して避け続けていたことになる。一見そう見える。だが、より詳しく見ていくと、ことがそう単純ではないことがすぐにわかる。

―「精神」を避けるべし。「精神」という言葉は、使用してはならず、口に出してはならず、近づいてはならず、けっして触れてはならない。「精神」に対して馴れ馴れしく近づく者は、主体や意識や人格(要するに非-物)の存在を問い質すことが出来ぬデカルトと同じ不能性に陥ってしまうこと請け合いである―。『存在と時間』で自らに課したこのタブーをハイデガーは最後まで守り切ったと言えるだろうか?答えはノーだ。というのも、ハイデガーはまさにその間、「精神」の使用を「避ける」どころか、その語を頻繁に使用し、あろうことか、「精神」の名の下に『自己主張』さえしていたからだ。

例えば『存在と時間』が発した禁令から3年後の『シェリング講義』(1930年)では全部で210回もの「精神」が出現する*6。この講義のページ数は全部で368ページであり*7、実に2ページに1回以上の出現頻度である。これはけっして少ないとは言えない確率だ。この講義だけが特別なのだろうか?そうではない。というのは、デリダの調べによると、『シェリング講義』に限らず、『ドイツ的大学の自己主張』(1933年)においても『形而上学入門』(1935年)においても、「精神」という語はけっしてはぐれメタルではないからだ。

避けるべきだと知っていたものを避け損なったのであろうか? 彼が避けると、いわば自分に約束したものを? 避け忘れたとでもいうのだろうか? それとも、今から危ぶむことができるように、物事は縒れていて、違ったふうに絡んでいるのか?

つまり、ハイデガーのある時期のテクストには、語「精神」を巡って相互に解消不可能な二重の事態がある。一方には、「精神」の使用を自ら禁じ、この語を常に注意深く避け続けてきたと称するハイデガーの証言がある。他方には同一人物による「精神」への頻繁な言及とその使用がある。互いに矛盾するこれら二つの事態を指摘するところから本書は出発し、次のように問いかける。

ハイデガーが追放せよと命じるものを前もってわれわれが禁止する義務はない。どうしてこの命令と追放を毅然と問い質してはならないのか?

こうして読者は、「精神」を避けよと命じるハイデガーのこの「命令と追放」を「問い質す」道へと誘われることになる。その際、重要なことは、デリダがドイツ語の避ける[vermeiden]が持つフランス語には無い微妙なニュアンスに注目していることである*8。ドイツ語のvermeiden[避ける]は、デリダによれば、「否認」ではない。ハイデガーは「精神」を認めないわけではけっしてないからだ。かと言ってそれは、向こうから飛んでくるボールを避けると言う意味での「回避」とも異なる。ハイデガーが避け損なったのはボールではないからだ。

vermeidenの翻訳に賭けられたもの

「避ける」の言わんとするものは何か、とりわけハイデガーにおいては?それは必ずしも回避[evitement]や否認[denegation]ではない。

何が問題なのか。vermeiden[避ける]の翻訳が不可能であることが問題なのである。フランス語のevitement[回避]やdenegation[否認]ではドイツ語のvermeiden[避ける]が孕んでいる独特のニュアンスをうまく伝えることが出来ない。これらのフランス語は、vermeiden[避ける]の訳語としては「不十分なものである」。なぜなら、これらの語は、vermeiden[避ける]という語を「習慣的に」使用するフロイトの「精神分析」が、ハイデガーの「存在の問いに晒される」「場所」を「計算に入れること」「から程遠いところにいる」からだ。vermeidenの適切な訳語を持っていないフランス人に出来ることと言えば、ただそ「の場所」に「接近することだけ」なのである。

これらのカテゴリーは、習慣的にそれを働かせる言説が、たとえば精神分析の言説がvermeidenの経済を、それが存在の問いに晒される彼の場所場所で計算に入れない限りにおいて、不充分なものである。この計算に入れること[prise en compte] - これは言いうる最小のことだが - われわれは、そこから程遠いところにいる。 そして私が今日やってみたいと思うことは、そこに接近することだけだ。

デリダのこの指摘は、おそらくvermeidenのフランス語訳だけに当てはまる問題ではない。vermeidenの日本語訳もまた、それと同様の問題を孕んでいる。翻訳者の港道隆は、vermeidenを「避ける」と翻訳しているが、この訳語では、向こうから飛んでくるボールを避けるという意味での「回避」とほとんど区別がつかない。要するに日本語「避ける」でもドイツ語のvermeidenが持っている固有のニュアンスがうまく伝わらないのである。しかも、日本語の「避ける」は、フロイトの精神分析とハイデガーの存在の問いが交錯する「場所」へと読者を導いて行かないと言う意味でも「不十分なもの」である。したがって、日本語の「避ける」は、vermeidenの訳語としては、二重の意味で「不十分なもの」なのだ。したがって、日本人もまた、デリダと同様に、ドイツ語のvermeidenが持つ微妙なニュアンスを掴むべくそれに「接近すること」を試みなければならないということになるだろう。vermeidenの翻訳不可能性の問題はけっして他人事ではないのである。

次のことが問われている。

- フランス語にも日本語にもないドイツ語のvermeidenに固有の意味とは一体どのようなものか?

- vermeidenの訳語として日本語の「避ける」が不十分なのは具体的にはどの点でか?

だが、デリダが求めるのはそれだけではない。彼にとって、vermeidenに固有の意味へのこの「接近」は、同時にまた、ハイデガーとフロイトの「起こらなかった出会い」を成就させる「場所」を与えるものでなくてはならない*10。したがって、今や読者は、vermeidenの固有の意味に「接近する」に際して、フロイトがこの語をどのように使用していたかについて前もって知っていることが求められているのである。

タブーの両義性について

フロイトは『トーテムとタブー』の中で、オーストラリアやメラネシアなど"未開社会"で幅広く観察される近親相姦の禁止の「風習」に言及して、次のように述べている。

この風習ないし風習的禁止はvermeidungと名づけてもよい。

ドイツ語のこの名詞vermeidungの日本語訳はどうなっているか?「回避」や「否認」とは訳されていない。なぜか。「回避」や「否認」では、vermeidungが持っている「神聖とも言うべき嫌悪の要素が考慮されていない」からである。神聖であり、なおかつ嫌悪の要素を含むvermeidungの訳語として選ばれるのは「忌避」である。

話を戻すと、動詞vermeidenの意味は、確かに「避ける」だが、向こうから飛んでくるボールを回避するという意味で「避ける」のではなく、何かを認めることを拒絶する(否認する)という意味で「避ける」のでもない。ハイデガーは「精神」を、飛んでくるボールを避けるように避けたのではなく、神聖かつ忌まわしいものとしてそれを避けたのである。vermeidenが有るものを「避ける」のは、それが聖なるものであり、同時にまた、嫌悪を引き起こす忌まわしいものでもあるからだ。『精神について』の日本語訳が採用した「避ける」が翻訳として「不十分」なのは、vermeidenが持つ神聖な忌避の要素を十分に伝えることができていないからなのである。

vermeidenの訳語としては、「忌避する」の方が、ハイデガーとフロイトの「起こらなかった出会い」が成就する「場所」により近く、デリダが『精神について』で「接近」を試みている「場所」により近い。というのも、この訳語は、少なくとも、「精神」を忌避すべし[vermeiden]と命じるハイデガーの定言命法(タブー)を、『トーテムとタブー』で行われる強迫神経症者の精神分析へと接続することを可能にしてくれるからだ。

『トーテムとタブー』は、"未開社会"においてタブーを固く守る人々を「強迫神経症者」とみなしてその行動様式を分析した。ポリネシア語Tabuの翻訳不可能性についてフロイトはこう言っている。

タブー Tabu というのはポリネシア語であるが、これを訳すことはわれわれには困難である。というのは、われわれはこの語をあらわす概念をもはや持っていないからである。古代ローマ人はまだこのタブーなる概念をよく知っていた。ラテン語のsacer[聖なる]はポリネシア人のタブーと同義だったのである。ギリシア人のαγος[触るべからず]、ヘブライ人のKodausch[聖なる]も、ポリネシア人がタブーという語によって、〔…〕言い表すものと同一の事柄を意味していたにちがいない。

タブーの翻訳が不可能なのは、その意味が両義的だからである。一方では「神聖な」とか「浄められた」とかを意味し、他方ではその反対の「不気味な」とか「不浄な」とか「禁じられた」とかを意味するのである。ポリネシアでのタブーの反対語はnoaであり、「誰でも近づきやすい」という意味がある。裏を返せばタブーには、常に「遠慮」や「忌避」の要素が含まれており、実際タブーは禁止や制限といった形をとって現れることが常なのである。

精神分析との連関をほのめかしながらハイデガーのvermeiden[忌避する]の翻訳不可能な意味を強調するとき、デリダは、読者に対して、タブーにまつわる上に挙げられたすべての意味論とそれに関する『トーテムとタブー』でのフロイトの分析を一挙に想起=回帰させることを企てているのである。

哲学にとってタブーとは何か?

フロイトは、タブー(忌避)の問題を"未開社会"や歴史以前の社会の中だけに閉じ込めたりはしなかった。私たちが生きる現代の社会にも、タブー的禁止を自分ひとりでつくって、"未開人"がそれを厳守するのと同じように、それを固く守っている人たちが大勢いるからである。このような人々のことを、フロイトは「強迫神経症者」と呼んでいる。

哲学者とてその例外ではない。特定の概念を穢れたもの・忌まわしいもの・浄めが必要なものとみなしてそれに触れることを自らに禁じるハイデガーはまさにそうだし、ある特定の領域を括弧に入れてその場所への立ち入りを自らに禁じる現象学者たちもそうである。語り得ないものへの沈黙を自らに課しその戒律を厳格に守っている分析哲学者や表象不可能なものに対面してうやうやしく敬礼する20世紀の仏文学者たちも重度の強迫ヒステリーを患っていると言えるだろう。総じて、偉大な哲学者であればあるほど、次々とタブーを生産する傾向にあるようだ。タブーの生産こそが哲学者としての卓越性[αρετη]の条件なのかもしれない。立派な哲学者であればあるほど、他の誰かによって禁じられたものを単に守るのではなくて、自ら作り上げた内的な禁止によって自分を縛る。そして、そのことによって自分を高めるのである。

要するに、デリダは、オーストラリアやポリネシアや江戸時代の日本の人々にフロイトが注いだのと同じ眼差しを、哲学者たちへと向けているのである。

議論の締めくくりとして、『トーテムとタブー』が列挙する強迫神経症とタブー(忌避)に共通する4つの特徴を挙げて終わりとする。

- 禁止の動機が不明瞭であること。

- 自分ひとりで禁止を作り上げること。

- 禁止があちこちに転移すること。タブーとなっている人・物・場所を通じて禁止が伝染する危険があること。

- 禁止に基づく儀礼的行為が発生すること。

ある哲学者が、以上の特徴を備えている場合、その人物はまず間違いなく偉大だと言ってよい。そして、タブー(=偉大な哲学)が持つ以上の特徴をふまえた上で本書を読めば、デリダがなぜハイデガーにおける「精神」の忌避[vermeidung]に目をつけたのかをより明瞭に理解することが出来るだろう。「精神」に対するハイデガーの愛憎入り混じった曖昧な態度は、フロイトの言うタブーの両義性に由来しているのである。

スキゾというやつには、それが本物であれ贋物であれ、もううんざりだから、喜んでパラノに宗旨変えをしたいくらいなんだよ。パラノイア万歳を叫んでもいい。

― ジル・ドゥルーズ『口さがない批評家への手紙』

デリダからの贈り物

だが、それにしても…デリダの書いたものはなぜこうもハイコンテクストで多大な読書=労働を読む者に強いるのか?『精神について』を理解するために、読者は先ず、ハイデガーを読み、フロイトを読み、ヘルダーリンを読み、シェリングを読み、ニーチェを読み、トラークルを読み、ヴァレリーを読み、バシュラールを読み、許斐剛を読み…、そして何よりもまずそれらについてデリダがあちこちで書き散らしたものを読むことを強いられる。

ところが、大多数の読者にとって、読書とは一種の気晴らしであり余暇にすぎない。だが、デリダの本にそういう快適さはない。人は本の内容を理解できないと、自分の至らなさを本の上に投影し、この本は意味不明だと罵るのが常である。実際、デリダの書く本は、最初の一行目から極度の集中力が必要な共同作業を読者に対して強制する。折り重なりつつ同時に進行する主題の多重性に対する鋭い注意力、次に何が来るかあらかじめ分かっている読み方の対応物としてのありきたりな物語の断念、一度きりの固有なものを捉える張りつめた感覚、あるいはほんの一瞬の隙を突いて入れ替わるさまざまなモティーフと二度と繰り返されないその歴史をしっかりと掴み取る能力を読者に対して要求する。

デリダ自身は断固としてテクストそのものに粘り強くより添い、その要求にそのつど身を委ねるのだが、その妥協を知らない断固たる態度のせいで彼は今なお人々に対して決定的な影響を与えられずにいる。他でもない彼の文章の生真面目さ・豊かさ・完全無欠さといったものが、それを読む者の中でひそかな憎悪を呼び覚ますからだ。彼の本が読者に対して贈るものが多ければ多いほど、彼の本は読者にとってますます受け容れがたいものとなっていくのである。

デリダの本は、本そのものが織りなす意味作用の運動に読者が自分から参加し、共同でその運動を遂行する[ενεργειν]ことを求めている。つまり、デリダは、単なる観照ではなく、いわば実践を読者に対して期待する。ところが、まさにその期待によって彼は、書物とは常に耳に心地よい聴覚刺激のまとまりとして読み手に提供されるべきだという怠惰な読者の淡い期待を踏みにじることになってしまう。あのハイデガーでさえ、《哲学のための哲学を》という当時の知的雰囲気にもかかわらずこの期待にだけは応えたというのにだ。

他のデリダの著作と同様に、本書もまた、人生を労働と余暇に分ける二分法に違反している。というのも彼は、果たしてこれが余暇かと戸惑うような過酷な労働を余暇に対して要求しているからだ。*11だが、そうした要求は大多数の読者にとっては単なる苦痛でしかない。早い話が読むのが不快なのだ、この本は!

デリダは生前「私はまだ読まれていないのではないか」と嘆いていたと、人伝えに聞いたことがある*12。たぶん実話であり、自業自得である。本書『精神について』がその知名度にかかわらずたいして読まれていないのもおそらく同じ理由であり、ある時期の東浩紀のように苦痛に満ちたその労働=読書を快楽へと転化する能力を持つテンからのマゾヒストだけが、本書を最後まで読み切ることができるのだろう。

- 作者: ジャックデリダ,Jacques Derrida,港道隆

- 出版社/メーカー: 平凡社

- 発売日: 2009/07

- メディア: 単行本

- クリック: 3回

- この商品を含むブログ (10件) を見る

過去記事

参考

- 作者: 須藤訓任,門脇健

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2009/06/26

- メディア: 単行本

- クリック: 7回

- この商品を含むブログ (3件) を見る

- 作者: マルティン・ハイデガー,Martin Heidegger

- 出版社/メーカー: 新書館

- 発売日: 1999/10/14

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 4回

- この商品を含むブログ (3件) を見る

- 作者: 東浩紀

- 出版社/メーカー: 新潮社

- 発売日: 1998/10/01

- メディア: 単行本

- 購入: 17人 クリック: 173回

- この商品を含むブログ (184件) を見る

注

*1:フーコーとの論争の発端となったデリダの書評『コギトと「狂気の歴史」』は『エクチュールと差異 上』に収録されている。それに対するフーコーの回答については『ミシェル・フーコー思考集成IV』収録の論文『私の身体、この紙、この炉』および「デリダへの回答』を参照。

*2:ジョン・サールとの論争については、1988年5月発行の雑誌『現代思想』の臨時増刊『デリダ―言語行為とコミュニケーション』に両者の論文が両論併記の形で掲載されている。なお、『有限責任会社』収録の『後記 討議の倫理にむけて』も参照のこと。

*3:「友人たちを話題にした評論や本を書く」場合、デリダは「彼らの死を待って」から書くのが常だった。レヴィナスへのオマージュを典型として、デリダは「彼らが死ぬとすぐに、あるいはさほど間を置かずに、彼は彼らについて書い」た。もちろん、例外もある。例えばジャン=リュック・ナンシーについて書かれた『触覚』がそうだ。この本は、ナンシーが心臓移植を待っている際に、ということはつまり、彼が死の危険に晒されている際に書き始められた。手術は成功し、ナンシーは結局生き延びたが、本自体は、その手術から数年経ってから大幅に加筆されて出版された。これなどは、語る対象である著者が存命にもかかわらず、デリダが本を刊行した数少ない例の一つである。

*4:天才は誰しも幼児のような一面を持っていると言われる。子供のときに思った「これが不思議だ」、「これがわからない」と思ったことを一生考え続けたら、誰でも天才になってしまうだろう。凡人は"リアルな"生活という名の虚構にはまり込んでそれができなくなる。

*6:本文のみ。注や後書きを除く。なお、カウントには全集版ではなく、木田元訳の『シェリング講義』を使用した。

*7:本文のみ。注や後書きを除く。なお、カウントには全集版ではなく、木田元訳の『シェリング講義』を使用した。

*8:「避ける」の問題系については1986年刊行の論文集『プシュケー: 他なるものの発明』第Ⅱ巻に収録されている『いかにして語らずにいられるか』も参照のこと。

*9:サザンクロスは、リリアデント・クラウザー(13歳)の必殺技である。打球を十字架の形に分裂させ相手選手の動きを封じ、そのまま吹っ飛ばしてフェンスに磔にする。発動にはあらかじめコートの後方にあるフェンスに何度もボールを当て「墓標」を作っておく必要がある。なお、ハイデガーのテクストにおける十字型の抹消符号と避ける[vermeiden]の関係については、本書P230を参照。

*10:「デリダにおけるハイデガーとフロイトの衝突」、あるいは彼らの「起こらなかった出会い」の問題については東浩紀『存在論的、郵便的』P194・219・213を参照。

*11:ブノワ・ペータースの『デリダ伝』によれば、デリダは「気まぐれな読書をすることがなかなかできない人間」で、「自分の執筆計画に直接関わらない読書」、つまり、仕事が絡んだ「選択的で、ふるいにかけた」読書以外の読書ができない人だった。彼は自分の仕事に忙殺され、「選り好みせず何でも読む」ことが「ますます乏しくなっている」と愚痴っていた。そもそも「デリダには余暇というものがほとんどなかった。若い頃に最も熱中したことの一つであるサッカーは、アルジェリアでは続かなかった。コレアに移ってからはもうプレーしなかったし、テレビで試合を見ることもたまのことだった。1960年代初めは、習慣的にテニスをしてきた」がこれも結局続かなかった。さらに、「1980年代には、カルフォルニア滞在のときからの習慣でジョギングを日課にしたが、期待される効果が遅すぎると感じて、結局は断念してしまった。ウォーキングはまったく好まず、むしろ次第に避けるようになった。水泳だけは大いに楽しんだが、それも海辺に行った時だった。」デリダが余暇として読書を楽しむような人ではなかったこと、そもそも余暇自体が存在しなかったことは、以上の評伝からも裏付けることができる。

*12:「思考にとって、生き延びることへの問いは、今後は絶対的に予見不可能な形式をとることになります。私ほどの歳にもなれば、このことに関しては最大限に矛盾した仮説を受け入れる心構えができています。すなわち、どうか信じていただければと思いますが、わたしには同時に、次のような二重の感情を抱いているのです。一方では、-微笑みつつ、また不謹慎にいうならば-わたしの著作は読まれはじめていないという感情、もちろん、多くのすばらしい読み手がいるのだとしても(おそらく数十人ほどは世界にいて、しかも彼らは作家にして思想家でもあり、また詩人でもあります)、結局、あのすべてが現れる機会が来るのはずっと後になってからなのだという感情です。しかしまた、他方では、同時にわたしの死から二週間、あるいは一か月ほどすると、もう何も残っていないだろうという感情もあります。図書館に法定納本として保管されるもの以外には。誓っていいますが、わたしは真面目に、また同時に、このふたつの仮説のことを信じています。」 - ジャック・デリダ『生きることを学ぶ、終に』

メガラ派について(1)/アリストテレス『形而上学』第9巻第3章 1046b29-1047a64

- 作者: アリストテレス,出隆

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 1961/02

- メディア: 文庫

- 購入: 7人 クリック: 26回

- この商品を含むブログ (18件) を見る

アリストテレスはその著書『形而上学』の第9巻第3章を論敵との批判的対決によって開始する。その対決はメガラ派に向けられている。

メガラ派について

メガラ派とは何者か。メガラ派は、プラトンやアリストテレスの同時代人で、ソクラテスから発した一つの哲学上の流れである。メガラ生まれのエウクレイデス(前450年〜)が創立し、彼らは、ソクラテスのように哲学することをエレア派(パルメニデスとゼノン)の教義に結合することを試みた*1。

この派の主要な関心事は運動の実在の可能性の問いである。彼らはその実在性を否定するのである。この問題の背後には、「哲学すること」の根本問題が隠れている。それは、ある意味で、有らぬものの有への問いであり、さらに言い換えれば、非の本質と有一般の本質の問いでもあるからだ。

メガラ派は次のように言う。ただ《有るもののみが有る》。それに対して《有らぬものは有らぬ》*2。有らぬものが有るように見えるのは、ただ見かけの上でそう見えるだけのことで、本当に有るものではない。さらに、何らかの仕方で否定に触れ、その汚染=混淆を受けている有るものは全て有らぬものである。従って、いまだ有らぬものとか、もはや有らぬものは一律に有らぬものである。

それでは、運動の有についてはどうか。メガラ派にとって、運動の内に有るもの、すなわち動かされて有るものは、有るのか有らぬのかどちらなのか。彼らは次のように考える。動かされて有るものは、転化し、或るもの(甲)から他のもの(乙)へと移行する。それゆえ、動かされて有るものは、もはやそれ以前の甲ではないが、だからと言って、いまだ乙というわけでもない。運動の有は、このようにその本質の内に否定を含んでおり、したがって、有らぬものである。それは、一方の甲の側から見れば、常にいまだ有らぬものであり、他方の乙の側から見れば、常にもはやそれが有ったところのものではない。動かされて有るものは、甲乙どちらの側から見ても、有らぬものである。《有るもののみが有り、有らぬものは有らぬ》。ゆえに、運動の内に有るものは有らぬ。それが有るように見えるのは、ただ見かけの上でそう見えるだけのことにすぎない。メガラ派にとっては、ただ現前するもの、すなわち目の前に有るものだけが有るのである。

メガラ派の教義と『形而上学』第9巻の関係

では、このように運動の実在性を否定するメガラ派の教説は、アリストテレスの主題といかなる連関を持つのか。『形而上学』第9巻の前の二つの章(1章と2章)でアリストテレスが話題にしているのは、能力の本質、それも運動ニ即シタ能力の本質である。前の二つの章でのアリストテレスの定義に従えば、能力とはまさに、「運動オヨビ変化ノ始源」である。つまり、アリストテレスにおいて、能力は、それが始源[αρχη]である限りにおいて、運動と本質的な関係を結んでいるのである。

ところが、メガラ派は、その運動を有らぬものとみなし、その実在性を否定する。運動は有らぬ。もし彼らのこのテーゼを認めれば、運動ノ始源として能力を定義するアリストテレスの思索は元を断たれて根拠を失う格好になってしまう。運動と同じようにその始源であるところの能力もまた有らぬ、ということになってしまう。というのも、運動がそもそも有らぬものであり、それ自体において本質的に有ることが不可能なものであるならば、運動ノ始源として語られる能力もまた、同じように、有ることが不可能なものであるということになるからだ。それ自体において、有ることの出来ないものノ始源などというものは全くのナンセンスである。アリストテレスは、能力をそういう無意味なものノ始源だと定義するのだから、そのような能力は、そもそも有ることが出来ナイもの、すなわち有らぬものだということになってしまう。メガラ派のテーゼがもたらすこの破壊的な結論をアリストテレスとしてはとうてい容認することは出来ナイ。

もしメガラ派が運動の実在性を否定するならば、それによって、運動ニ即シタ能力の本質を究明する第9巻の前の二章は元を絶たれて無効となる。したがって、メガラ派のテーゼは論駁されなければならない。だから、実際に論駁を実行する第3章は、運動*3の本質定義を補足的に確保するためのものであろう。だが、果たして本質定義が問題なのか。すでに冒頭のテクストが私たちに対して何か別のことを告げている。

能力の本質から能力の現実性の問いへ

1046b29-33

しかし、たとえばメガラ派のように、次のように語る人たちがいる。ある能力が現ニ働イテイル[ενεργη]ときにのみ、何かが出来ルということが現に有り、これに対して、その能力が現ニ働イテイナイときは、出来ルということもまた現に無いのである。たとえば、現に建築していない建築家は建築することが出来ナイのであり、これに対して、現に建築している建築家は、建築しているそのときには、建築することが出来ルのである。このことは、他の様々な力についても同じ様に当てはまる。〔メガラ派による〕以上の主張によって生じてくる事柄にはどこにも居場所がない(それは不条理である)。そのことを見るのは何ら困難ではない。*4

何が問題なのか。能力[δυναμις]*5が問題なのである。より正確に言えば、この能力が能力としてそもそも・いつ・いかにして・現実に目の前に有りうるのかということが問題なのである。

メガラ派の《ある能力が現ニ働イテイルときにのみ、何かが出来ルということが現に有る》というテーゼはこの問いについて一つの回答を与えていると言える。ある能力が何かを目指して現ニ働イテイルならば、それまでは単になにか可能的であったものが、現実的になるのである。

したがって、ここでは、可能的なものの現実化が問題なのである。そして、それまでは可能的であったところのもの、すなわち能力が有りうるのか、また有るとすればそれはいかにしてかが問題なのである。

メガラ派は《ある能力は現実化するときにのみ有る》と語っている。したがって、彼らのテーゼは能力が《何で有るか》に関わっているのではない。すなわち、能力の本質定義に関わっているのではない。そうではなくて、能力が《いかに有るか》、すなわち、能力が目の前に有るその有り方に関わるのである。したがって第3章では、先行する二つの章のように能力の本質[essentia]が問題なのではもはやなく、能力の現実性[existentia]が問題なのである。

| 能力の本質 | 能力の現実性 |

|---|---|

| 運動ノ始源 | ????? |

能力は、それが現実に有るときには、いかなる仕方で現実に目の前に有るのか。メガラ派は、能力の現前を、能力の現実化のうちに、すなわち能力の遂行[ενεργειν]のうちに求めている。もし能力が遂行の最中にないときには、その能力はまったく有らぬのである。遂行されなかった能力は、事実として有らぬだけではなくて、そもそもはじめからまったく有ることが不可能なのである。

メガラ派に従えば、能力は、それが為しうるものを遂行するときだけ、現実化する。遂行の最中にない能力はただわずかに出来ルということを示すだけであり、単に「可能性のうちにある」ということにすぎない。その場合、能力は単に現実的なものに対する可能的なものでしかない。だが、可能的なものとは、いまだ現前してはいないものである。ある能力が現前している、したがって有ると言えるのは、それが遂行の最中にある場合だけなのである。そのような能力の例としては建築術という技術[τεχνη]が挙げられている。メガラ派にとっては、現に建築している建築家だけが、建築する能力を有する建築家なのである。

少なくとも次のことは確かである。まず第一に、習得された能力と遂行された能力との間には違いがある。建築術を習得することと習得した建築術を現に遂行することは同じではない。第二に、この違いは、何らかのかたちで能力が現実化するその仕方、能力がいかにして現実化するかと関わっている。第三に、いまだ遂行されず単に習得されただけの状態にある能力は、今や現実化され現実的なものとなった能力、すなわち現ニ行使され働イテイル能力に対しては、なにか可能的なものである。

だとすれば、習得はされたもののいまだ遂行には至っていない能力は、単に可能的なものではなくて、すでに何か現実的なものでもあるのではないか。当然そう考えることができる。確かにメガラ派が言うように、可能的な能力は、現実的な能力とは何か異なるものではある。だが、遂行の最中にある能力だけを現実的な能力とみなさねばならない理由はどこにもない。現実的な能力は、それが現実的であるために、必ずしも、それが遂行の最中にある(現実化している)必要はないのである。

したがって、メガラ派のこのテーゼを論駁するためには、いまだ遂行はされていないが、それにもかかわらず、実在的であるような能力の有り方を描き出す必要がある。すなわち、いまだ現実化の過程にはないにもかかわらず、ただ単に可能的なものと考えられただけではなくて、現実に現前している能力はいかにして有るのかが問われなければならない。

1046b33-36

なぜなら、(メガラ派のテーゼの前提の下では)現に建築していないときには、いかなる建築家も有りえないことは、明らかだからである。というのは、建築家で有るということは、建築することが出来ル[δυνασθαι]ということを意味するからである。このことは、他の様式の制作にも同様に妥当する。

メガラ派は、建築家が建築家で有るのは、彼らが建築に従事しているときにのみ、言い換えれば建築活動のただ中に有る限りにおいてだけである。彼らのこうした物言いにアリストテレスとしては反対したいところである。なぜなら、もしメガラ派の言う通りであれば、仕事を終えて居酒屋で一杯ひっかけている建築家に住宅の建築を依頼することはまったく不可能になってしまうからだ。建築家は、建築していない(仕事をしていない)ときには、まったく建築家ではないというのは容易には受け容れがたい意見である。というのは、アリストテレスの考えでは、建築家で有るということは、何よりもまず、建築することが「出来ル」ということを意味するからだ。

出来ルコトの現実性の二つの様式-所有と遂行

1046-1047a4

さて、或るものに精通シテイルコトのこのような諸様式を所有スルことは、かつてある時に(あらかじめ)それらを学び自分のものにしておかなければ、不可能である。また同様に、かつてある時にあらかじめ手放すことがなければ、それらをモハヤ所有シナイということも不可能である。―このことは忘却、災難、時間などによって起りうる。それ故、もちろん、制作がその都度かかわるものが滅びることによってではない。というのも、そのものはまさに有るのだから―。それ故、以上に述べられたような事態が生じないことには、能力を所有スルことやシナイことは同じ様に不可能であるならば、〔能力を〕所有している人が(制作することをただ単に)停止するとき、いかにしてその人は制作へのこの精通をもはやもたないことになるのか。逆にまた、かれがすぐに再び建築にとりかからなくてはならないとき、いかにして、かれは再びそれを自分のものにすることができるのか。

ある技術(精通シテイルコト)を「所有スル」ことは、それをあらかじめ学習し自分のものにすることと結びついている。ある技術を「モハヤ所有シナイ」ことは、それをあらかじめ手放すことに結びついている。例えば建築家が、建築術を所有しているのは、彼があらかじめそれを学習し自分のものにしていたからであり、彼が建築術をモハヤ所有シていないのは、彼が訓練を通じて絶えず技術を磨くのを怠ったせいで腕が鈍ったり忘れてしまったからである。

次のこともまた疑う余地はない。

ある技術の遂行を単に停止することは、ただちにそれを「モハヤ所有シナイ」ということを意味したりはしない。建築家がその日の建築作業を途中で切り上げて家に帰ったからといって、彼がそれまでに身につけた建築術を失ってしまうわけではない。また逆に、ある技術の遂行を即座に開始することは、その技術をまた最初から身につけることを意味するわけではなく、むしろ反対に、その技術をすでに身につけていることが前提になっているのである。例えば、建築家が途中で切り上げた昨日の作業を次の日にまた再開するときに、また始めから建築術を習い覚えなければならないわけではない。

アリストテレスが話題にしているのは、能力を「所有スル」ことと「所有シナイ」こと、さらに、能力を身につけることと失うことである。問われているのは、能力が能力として目の前に有るその仕方、つまり能力がいかなる仕方で目の前に有るかであった。何かが「出来ル」ということは、まさに能力を「所有スル」ことを意味し、「所有シナイ」ことは、「出来ナイ」ことを意味する。能力の所有と非所有は、能力が現に有ることと現に有らぬことをその内に含んでいる。要するに、アリストテレスは、有るものが現に有るその仕方の一つの「様式」として「所有スル」ことを捉え、能力が現に有ることを能力を所有スル[εχειν]ことだとみなしている*6。

| 能力の本質 | 能力の現実性 |

|---|---|

| 運動ノ始源 | 能力ヲ所有スル |

それに対してメガラ派は能力が現に有ることを能力の遂行[ενεργειν]のうちに見る。したがって、所有[εχειν]と遂行[ενεργειν](現ニ活動シテイルコト]の二規定は、どちらも能力に帰属しなければならない。アリストテレスによれば、ある能力は、所有されるときに現実的に有る。他方、メガラ派によれば、ある能力は、遂行されるときに、現実的に有る。出来ルコト[δυνασθαι]の現実性が問われているのである。

関連記事

参考

- 作者: シュヴェーグラー,谷川徹三,松村一人

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 1958/03

- メディア: 文庫

- 購入: 2人 クリック: 3回

- この商品を含むブログ (13件) を見る

- 作者: 山本光雄,戸塚七郎

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 1985/05/13

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: M ハイデッガー,Martin Heigegger,Konrad Baldrian,岩田靖夫,篠沢和久,天野正幸,コンラートバルドリアン

- 出版社/メーカー: 創文社

- 発売日: 1994/10

- メディア: 単行本

- この商品を含むブログ (1件) を見る

注

*1:残念ながらメガラ派の教義はすでに失われて久しく彼らの教義は著作の形では伝えられていない。ストア派・セクストス=エンペイリコス・アプロディシアスのアレクサンドロス・シンプリキオスetcにおいて、メガラ派の教義や諸テーゼに関する断片的な言及を読むことができる。なおプラトンもまた、アリストテレスと同様に、対話編『ソピステス』においてメガラ派の諸テーゼを立ちいって検討している。

*2:ここでメガラ派は彼らに先行するエレア派の存在論に従っている。エレア派の存在論は二つのテーゼから成る。1. 《有るものは有り、有らぬものは有らぬ》。2. 《有は一である》。以上のテーゼはプラトンとアリストテレスによって論駁されている。

*3:運動の分析については『自然学』第3巻第1〜3章・第5巻・第6巻・第8巻を参照。